有关张爱玲的八件小事

张爱玲对于我们的意义不仅体现在文本上,百年来,她的作品被屡屡改编成影视作品,搬上银幕,每一代人对其都有着不同的理解与阐释,我们甚至在她的身上投注了更多热情,关于她的家室、爱情、经历的探秘,后半生隐秘生活的猜测。

"个人即使等得及,时代是仓促的,已经在破坏中,还有更大的破坏要来。有一天我们的文明,不论是升华还是浮华,都要成为过去。如果我最常用的字是‘荒凉’,那是因为思想背景里有这惘惘的威胁。"

张爱玲《传奇》再版时的封面是其好友炎樱设计的,画着一个现代女人从窗口探向一户古代人家的厢房,她曾经这样侧身探视着这个世界,就像我们如今对她的回望。

在张爱玲百年诞辰之时,我们无法诉诸更多大的意义,想用八件关于张爱玲的小事,走进她曾经身处的时代,以及时代留在她身上的光彩与转折。

陈子善先生收藏的三版不同的《传奇》

01 口红

在《童言无忌》里,张爱玲提到自己用赚来的第一笔稿费买了一支唇膏,“生平第一次赚钱,是在中学时代,画了一张漫画投到英文《大美晚报》上,报馆里给了我五块钱,我立刻去买了一支小号的丹琪唇膏。”

她口中的丹祺Tangee是第一批生产口红的美国化妆品牌,从1932年《旧金山纪事报》刊登了第一幅丹祺口红广告起,整个上世纪20-50好莱坞黄金年代,丹祺口红都在美国乃至全球炙手可热。

二战期间,丹祺曾经发起过一场声势浩大的营销活动,提出“战争、女性、与口红(War, Woman, and Lipsticks)”的广告语,瞬间成为全美销量第一的口红,它所提倡的“靓丽地参与战斗”的号召似乎也迎合战时美国的一种潮流。

1923年,旧金山报纸所刊登的丹祺口红广告

1942年,「战争、女性、与口红」丹祺口红广告

在张爱玲眼里,口红并不具有热火朝天的时代参与感,却充满了“小资产阶级”加入到现实生活才能体会到的“拘拘束束的苦乐”。

在她的笔下,口红常常成为书中人物暴露破绽之处,《创世纪》里,她写瀠珠用的是“油腻的深红色劣质口红”,《留情》里敦凤在亲戚家喝茶,“看见杯沿的胭脂渍,把茶杯转了一转,又有一个新月形的红迹子”,便皱眉头,因为自己的“高价的嘴唇膏是保证不落色的,一定是杨家的茶杯洗得不干净,也不知是谁喝过的”。

这个细节而后被李安借鉴用在电影《色,戒》中,从而引起了易先生对王佳芝真实身份的怀疑,但显然,印在咖啡杯上的劣质口红痕迹,大概只有女性才能更轻易地觉察到。

电影《色,戒》

02 葱绿与桃红的指甲油

50年代,张爱玲为美国驻港总领事馆新闻处做翻译,当时的新闻处处长理查德·麦卡锡很欣赏张爱玲,曾把张爱玲《赤地之恋》的英文手稿交付刚刚获得了普利策奖的马宽德审阅,但对方并不太在意。

而后麦卡锡邀请马宽德与张爱玲共进午餐,发生过一件窘事。张爱玲得知要见客,盛装出席,涂了绿色的脚趾甲油。这种特别的装饰却引来马宽德的困惑,席间他悄声询问麦卡锡,张女士为何脚上涂着绿彩。麦卡锡原话转给张爱玲,张一时窘住了,打个哈哈说脚上是外用药膏。

虽然在赴宴时涂了绿色指甲,但张爱玲更喜欢的却是粉红色。她同邝文美通信时也讨论过指甲油的颜色,“每次我看见你指甲上涂的Power Pink(粉红),总看个不了,觉得真美丽,同时又怕你会换别的颜色(因为别人的指甲,我做不了主),可是后来看见你一直涂这颜色,我暗暗高兴。”

上世纪20年代,美国蔻丹修指用品公司在中国的广告海报

在张爱玲的作品里,服饰总会成为烘托人物性格的重要铺垫,比如《第一炉香》里的葛薇龙曾经“一夜不曾合眼地”在姑母家客居偷试衣服,试穿一件软缎时,感觉到“《蓝色多瑙河》凉阴阴地流遍了全身”。

指甲油在她的作品里出现得不多,后期《同学少年都不贱》里面,讲述赵钰在美时通过传译员考试后去参加宴会,忙忙乱乱地准备衣衫,“她去买了几尺碧纱,对折了一折,胡乱缝上一道直线——她补袜子都是利用指甲油——人钻进这圆筒,左肩上打了个结,袒露右肩。”

但这时的指甲油已经不再作为装饰,而成为一种修补生活之物。

30年代,蔻丹在《良友》上刊登的广告

03 深度近视和隐形眼镜

张爱玲曾经在《倾城之恋》里说,“近视眼的人当众摘下眼镜有点秽亵,仿佛当众脱衣服似的,不成体统”。

她本人高度近视,却不喜戴眼镜,这个习惯曾被钱钟书吐槽,陆灏在《东写西读》提到,“对张爱玲,钱钟书不以为然,说张爱玲近视,又不戴眼镜,总是眯着眼……不如苏青朴实些。”

因为不戴眼镜,她看东西时养成了一种俯下身眯眼的习惯,宋以朗提及自己童年时张爱玲来家时的印象时说,“根据我家老佣人阿妹的暗中观察,她最爱吃的似乎就是隔夜面包,大概是有胃病问题。至于外表,她身材高瘦,打扮朴素,阿妹分析说衣服都是她自己裁的,我不肯定是不是,只是印象中没见过她穿旗袍。记得最清楚的,倒是她深近视又不戴眼镜,看事物总要俯前——也许她担心把我和姐姐混淆了。”

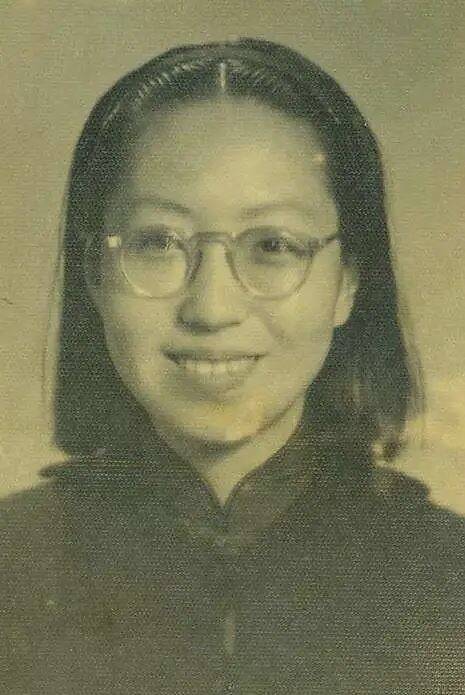

张爱玲在意外观,戴隐形眼镜的习惯一直保持到70多岁,在她留下照片里,戴框架眼镜的照片比较少,有一张在港大读书时的证件照,笑起来呆呆的,颇有一股书生气,这是张爱玲的另一面。

张爱玲香港大学学籍记录证件照

也可能因为常年戴隐形眼镜,张爱玲一直患有眼疾,后期眼部出血变成了常事,1967年5月,她在与夏志清通信时就说到,“星期六中午我没睡醒,忘了在电话上告诉你,脚一好一只眼睛就出了血,在华盛顿看医生,说不要紧,隔两小时滴一次眼药……”

豆瓣安冬霓的一篇日记考据过张爱玲戴隐形眼镜的一些细节——

司马新在《张爱玲与赖雅》中记录过,“1962年1月5日给赖雅的信中,张爱玲说到自己能够“随传随出门”,因为眼睛出毛病,不能戴隐形眼镜,不能化妆,所以简省了一系列出门程序。这是很有张氏风格的自嘲,幽默中透露出一丝诉苦之意。到1月18日给赖雅的信中,她的语气就变了些,诉苦的意味更浓,说是长时间的工作使得眼睛再次出血。

总之,我们可以看到她是戴隐形眼镜的。况且,张爱玲的眼病早在美国就已经出现了。1959年,她就因为原有的隐形眼镜不合用,新的一副也老是刺眼,经常感到不适,怀疑眼睛溃疡,去看了许多次医生,这可能就是香港时期眼睛流血的最早起因。”

张爱玲与赖雅

04 海明威和浅水湾饭店

1952年,美国《生活》杂志刊登海明威的《老人与海》,48小时内售出了530万册,1954年,海明威获得了当年的诺贝尔文学奖。

1955年,张爱玲在美国驻港总领事馆新闻处担任工作,翻译《老人与海》并由香港中一出版社出版,这是《老人与海》的最早中译本,张爱玲也于同年秋天移居美国。

在序言中,张爱玲说道,“书中有许多句子貌似平淡,却是充满了生命的辛酸,我不知道青年的朋友们是否能够体会到。这也是因为我太喜欢它了,所以有这些顾虑,同时也担忧我的译笔不能传达出原著的淡远的幽默与悲哀。”

1972年,香港今日世界社《老人与海》封面

她与海明威更为隐秘的交集似乎更早,早在十年前,他们几乎同时造访过香港浅水湾酒店。

1941年,应纽约《午报》安排,海明威为报道亚洲的战争,“了解租借法案如何帮助同盟国取得战争的胜利”,与自己的第三任妻子玛莎·葛尔红乘客轮到夏威夷,而后飞抵香港,住在浅水湾饭店一个多月,后去重庆。

海明威与第三任妻子玛莎

海明威在香港浅水湾饭店留影

当时,张爱玲正在香港大学读书(更准确地说张爱玲于1939年入读香港大学,持续两年半学生生涯因战事中断),最近举办的“百年爱玲 人文港大——张爱玲百年诞辰纪念文献展”中展出她在这里学习时的成绩单,“课程包含英文、历史、中国文学、翻译、逻辑和心理学,其中英文和历史的成绩胜出其他科目。”

张爱玲在港大期间成绩单

在港就读时期,她常去浅水湾饭店看望在这里小住的母亲黄素琼,在《小团圆》里也有这段往事的影子——

亨利嬷嬷忽然想起来问,“你住在哪里?”

蕊秋略顿了顿道,“浅水湾饭店。”

“嗳,那地方很好”,亨利嬷嬷满应着。

两人都声色不动,九莉在旁边却奇窘,知道那是香港最贵的旅馆,她倒会装穷,占修道院的便宜,白住一夏天。

而后九莉搭公车从学校去往浅水湾饭店,“心旌摇摇,飘飘然地”将自己在学校得到的奖学金拿给母亲,但转眼之间,母亲打麻将时就把这笔钱全部输在牌桌上。

1943年张爱玲发表《倾城之恋》,该篇成为其最重要的代表作之一,文中白流苏第一次跟范柳原“私奔”到香港,也住在浅水湾饭店,“到了旅馆门前,却看不见旅馆在哪里。他们下了车,走上极宽的石级,到了花木萧疏的高台上,方见再高的地方有两幢黄色房子。”

香港浅水湾饭店

05 漫长的妆容

1960年,四十岁的张爱玲前往台湾,为自己的小说《少帅》收集素材,她在花莲时住在王祯和家中。

王祯和一直不曾就此事写过文章,一直到八十年代,时任台湾《联合文学》主编邱彦明邀请他谈这段往事,其中一些片段也颇有趣味。

张爱玲留台时间并不长,她曾与王祯和及其母合拍了一张照片,照片里张爱玲鼻翼长长的,留偏分的中长发,穿着印花一字肩襟褂,眼神非常温和;去美国前,她也在香港拍了一张照片,在里面叉着腰,眼神和十年后的眼神很不同,更久一点,她在美国拿着金日成猝逝的报纸留念,照片里是一种老寂的目光。

张爱玲1961年10月15日摄于花莲

王祯和还记得张爱玲拍照片前化妆良久,“晚上睡觉前,她一定在脸上擦各种水,各种不知道什么的油脂,用一张张卫生纸擦啊抹的,当然也花很多的时间。我母亲看见很好奇也觉得很新鲜,用台语告诉我:「不知是什么东西?」。十月十五日晚上,我们约好到照相馆拍照,她花了一个钟头以上时间化妆。那天,照相师很认真地替我们拍,也拍了很久。”

张爱玲在花莲乡下一直穿着白色袜子,走路沙沙响,礼貌又客气,她会日语,有时与王祯和母亲会用一点日语交谈,说话很慢,也很温柔,“我还记得,那时我的干姐姐要出嫁,马上要离开我家了。张爱玲听了跟我母亲说:「你会比较寂寞。」「寂寞」两个字是用日语说的,我一直印象很深。她每天晚上跟母亲道晚安,都是用日语。”

06 艾丽丝·门罗及30年代的《寂寞松林径》

张爱玲与艾丽丝·门罗生活在同一个时代,因为中外文学波及辐射的时期不同,让我们对这两位女性作家有不同的差异认识。

可以想象,她们可能都受到同一时代(比如共产主义思潮席卷全球时,张爱玲离开中国;比如而后的女权兴起,门罗正是这个时期初出茅庐)某种潜移默化的冲击和影响,并透露在她们的作品中,以一种不为人知的方式。

这种影响甚至更小,更隐秘,比如一部1936年美国拍的彩色片,同一部电影里极为有名的主题曲,她们分别在自己不同的作品里提到了这首歌、这部电影,因为故事不同,让大时代里的同一块碎片有了不同的色彩。

《寂寞松林小径》海报

张爱玲的《小团圆》结尾,提到了这部早期美国五彩片——

“她从来不想要孩子,也许一部分原因也是觉得她如果有小孩,一定会对她坏,替她母亲报仇。但是有一次梦见五彩片《寂寞的松林径》的背景,身入其中,还是她小时候看的,大概是名著改编,亨利方达与薛尔薇雪耐主演,内容早已不记得了,只知道没什么好,就是一只主题歌《寂寞的松林径》出名,调子倒还记得,非常动人。当时的彩色片还很坏,俗艳得像着色的风景明信片,青山上红棕色的小木屋,映着碧蓝的天,阳光下满地树影摇晃着,有好几个小孩在松林中出没,都是她的。之雍出现了,微笑着把她往木屋里拉。非常可笑,她忽然羞涩起来,两人的手臂拉成一条直线,就在这时候醒了。二十年前的影片,十年前的人。她醒来快乐了很久很久。”

门罗在《我年轻时的朋友》选集里的一篇短篇小说《橘子与苹果》里也提到了这部电影和主题曲——

“昨晚他们很晚才睡,他们看了一部很老很老的电影,《寂寞松林小道》。默里小时候在韦利的洛克斯剧场看过。他只记得布迪被杀了,然后亨利·方达做了松木棺材。

他想起这些便哼唱起来。“‘哦,他们砍了老松树,拖去了工厂’,我常常在想,他自己停了下来,“这首歌就是从那个电影来的。”

芭芭拉继续唱:“为我心爱的人做一口松木棺材,然后她说,“别那么脆弱。”

这部电影是1936年由美国派拉蒙公司基于Technicolor 的第一部户外彩色片,讲述了发生在弗吉尼亚州蓝岭山脉一场外来者与本地人之间爆发的爱情与家族悲剧。

有趣的是,张爱玲和门罗所讲述的故事也是关于爱情破裂,只是结局不尽相同,在《小团圆》中,时间流逝,往事已去,只留下彩色片一般艳俗但惘然的梦境,但《橘子与苹果》里,人们经历了一场若有若无却依然充满惊情的出轨事件后,默默和解,(看似)安然无恙地生活在布满细纹的婚姻中。

这么看来,这两个结局似乎又没有不同。

片中的亨利方达与薛尔薇雪耐

07 《色,戒》之外的手绘地图

《色戒》的故事取材于民国时期郑苹如刺杀丁默邨这段历史,1939年,郑苹如以购买皮大衣为由,将丁默邨诱至上海西伯利亚皮草店,暗杀行动失败,郑苹如被捕。

张爱玲于1950年便完成《色,戒》,其后与宋淇多次通信,讨论《色,戒》及《小团圆》的修改及出版事宜。

宋以朗在采访中提到,“(张爱玲)开始写《色,戒》之后,她发觉到自己有很多东西不知道,比如说做间谍,很多东西要问我爸爸,她非常注意小细节,那条街应该是在静安寺路附近,那里应该有一个西伯利亚皮草店,还有一个服装店,她数出来,画了地图,我爸爸当时就也画了一个地图回信给她。”

1977年,张爱玲与宋淇通信时,手绘过一张上海静安寺路(今南京西路)的地图,询问并讨论刺杀事件发生时的具体细节,地图上标注了当时的平安戏院、西伯利亚服装店等商店。

张爱玲与宋淇通信中的手绘地图

今南京西路(静安寺路)地图

在《上海张爱玲文学地图》一书中提到了这张手绘地图延伸出的后续故事——

“香港作家李纯恩到上海拍摄电视节目,曾拿着这幅手绘地图,走到上海南京西路(静安寺路)和陕西北路(西摩路)交界的十字路口,竟发现地图上所有标注都跟现实环境对不上号。

李纯恩说,我站在十字路口,左对右对都没法找到方位,灵机一触,将地图正面向天一举,透过天光,像看达芬奇密码一样,从背面看去,地图上所有标志的位置,又完全正确了。原来张爱玲把地图画反了。”

西比利亚皮草 行旧照

08 妓女与民兵

王祯和曾经提到,张爱玲在花莲时,曾经带她游览过“大观园”,在那里她看妓女,妓女看她,彼此都觉得新鲜。

“我带她游花莲市,在街上逛,后来走到陋巷,碰到妓女户小姐在店里跳曼波,她觉得好有趣。于是,第二天在我四舅父的安排下,引她一游「大观园」(一甲级妓女户之名称)。她看妓女,妓女坐在嫖客腿上看她,互相观察,各有所得,一片喜欢。她的装扮,简宜轻便,可是在一九六一年的花莲,算得上时髦,又听说她是美国来的,妓女对她比对嫖客有兴趣。”

在张爱玲的作品里,鲜少出现直接描写妓女的形象,《红玫瑰与白玫瑰》里曾经提到过振保在巴黎时的一个妓女,其形象阴冷,甚至有些可怖,“她有很多蓬松的黄头发,头发仅仅绷在衣裳里面,但露出一张瘦长的脸,眼睛是蓝的罢,但那点蓝都蓝到眼下的青晕里去了,眼珠子本身变了透明的玻璃球。那是个森冷的、男人的脸,古代的兵士的脸。”

关锦鹏于1994年拍摄《红玫瑰与白玫瑰》

虽然在她的书里有不少暗娼、姨太太的形象,甚至在《倾城之恋》有“婚姻是长期卖淫”的映射,但张爱玲写市井中人,总是有种温和色彩,带着浓浓的情感。

她在《异乡记》里写过民兵,温和又凄凉,“在上海边缘的一个小镇上停了一会儿,有一个敞顶的小货车装了一车兵停在那里。他们在吃大饼油条,每人捏着两幅,清晨的寒气把手冻得拙拙的,不大好拿。穿着不合身的大灰棉袄,他们一个个都像油条揣在大饼里。人虽瘦,脸上却都是红扑扑的,也不知是健康的象征还是冻出来的。有一个中年的,瘦长刮骨脸的兵,忽然从口袋里抽出一条花纱帕子,抖开来,是个时髦女人的包头,飘飘拂拂的。他卖弄地用来醒了醒鼻子,又往身边一揣。那些新入伍的少年人都在那里努力吃着,唯恐来不及,有几个兵油子便满不在乎,只管擎着油条东指西顾说笑,只是隔着一层车窗,听不见一点声音。看他们嘻嘻哈哈像中学生似的,却在灰色的兵车上露出半身,我看着很难过。”

张爱玲在美国时,与王祯和通信,曾经提到过关时的民兵检查,像是要回应她的这种温情,检查的民兵竟认得她,顺利放行——

“她还曾提到,从广州坐火车经深圳到香港,民兵检查她时,她很紧张,因为护照上用的是一个笔名。民兵问她:「你就是写作的张爱玲?」她很紧张地答:「是」。那民兵就让她出来了,没有留难。”