都9102年了,走在路上还能闻到刺鼻的臭气

独家抢先看

走在路上,一阵臭气飘来,时而淡、时而浓。即便不知道它的方向,你大概也能猜到,不远处可能就有一堆垃圾或一条污水沟。这是行走在城市难以避免的生活经历。夏天来了,高温之下,那些臭气更加刺鼻。

我们一直在和臭气打交道。在全世界范围内,随着近代史的开启,人口聚集、工业和生活垃圾增长,如何处理酷夏的臭气都一直在挑战一个城市的治理能力,也在考验一个社会的民众设置议题的能力。后者是推动前者提高治理水平的重要动力。

科技在进步,环保观念在更新,然而很遗憾,人类至今没有彻底解决城市脏污臭气。在国内,各地新闻也经常以治理政绩的形式报道当地污水处理。

而在欧洲工业革命早期,当城市化突然加速,即便当时如英国伦敦这样的城市也无法处理环境挑战。1858年,伦敦气温连日高升,在那个酷夏,因大量污水脏水进入泰晤士河,这个城市出现了影响城市历史进程的“大恶臭”(The Great Stink),有的地区甚至产生霍乱。抽水马桶已经流行,但下水道还无法处理固体粪便,积满厚厚的糊状物,导致水泄不通。

《笨拙周报》(Punch)1858年7月10日的“大恶臭”漫画。图片转载自historybuffed.com

生活在伦敦的人们,自发去记录气温变化,抗议城市当局的拖沓做法。媒体也参与了这场控诉。他们共同将现实情况议题化,迫使城市决策者和管理者调整政策,改修下水道,推动污水处理系统的到来,并通过《泰晤士河净化法案》等法案。

被卷入其中的有民众,也有达尔文、狄更斯和时任财政大臣迪斯累里等文化精英或政治人物。伦敦大学学院英语文学教授罗斯玛丽·阿什顿通过英国维多利亚时代的报刊、书信、日记、流言、庭审记录和气象档案,在《大恶臭》里描绘了一众风云人物的群像。他们和许多伦敦无名之辈一样,在不同方向、不同范畴,甚至在不同程度上都受到这起公共事件的影响,反之也影响着事件的进程。

原文作者| 罗斯玛丽·阿什顿

《大恶臭: 1858伦敦酷夏》

作者: (英)罗斯玛丽·阿什顿

译者: 乔修峰

版本: 东方出版社2019年3月

大闷热

一场全民参与的高温记录

1858年夏天,伦敦的最高气温出现在6月中旬,创下了历年来的最高纪录。很多读者给《泰晤士报》写信,报告各地的气温及历史记录。

6月15日星期二,有位叫G.J.西蒙斯的读者从伦敦北部的卡姆登来信说:

先生,今天天气“格外热”,很多读者可能想知道气温到底有多高。请允许我附上这份观测记录,所用观测仪器经过气象学会检验。

背阴处气温(华氏):上午9点,80.3度;上午11点,84.4度;下午1点,88.4度;下午2点,87.2度;下午3点,88.7度;下午5点,82.5度。最高温度:89.9或90.0度(32.5摄氏度);最低温度:61.4度(16.4摄氏度)。虽有微风,但日平均气温还是高出平均值近15度。

该报同一版面还报道了6月14日伦敦两处官方观测点中午的温度:海德公园86华氏度(30摄氏度);布鲁内尔的泰晤士河管渠入口,位于泰晤士河南岸的罗瑟希德,达到了87华氏度(31摄氏度)。6月16日星期三,背阴处最高气温达到了94.5华氏度(35摄氏度)。

很快,英国东南部纷纷寄来观测记录。7月1日,达尔文家乡的《布罗姆利纪事报》报道,6月份该地区“晴天格外多”,自6月5日起就没有降水,“酷热的”天气“在16日星期三达到了最高峰,背阴处为93华氏度(34摄氏度)”。附近的贝肯纳姆有位W.亚当斯牧师,给伦敦皇家气象学会寄去了他记录的“每日最高最低气温表”,最热的一天气温为91华氏度(32摄氏度)。

达尔文(Charles Robert Darwin,1809年2月12日—1882年4月19日),英国生物学家,进化论的奠基人。达尔文也深受“大恶臭”影响。

6月16日,下院围绕两个与苏格兰有关的议案进行辩论。其中一个涉及教会税,1634年(查理一世在位时)开始征收。很多苏格兰议员要求取消该税,经过长时间的讨论,议会最终还是决定“推迟六个月”再议。这天的会议一直开到下午将近六点。

财政大臣迪斯累里在一封信里把炎热的天气、《印度法案》、科林·坎贝尔爵士(维多利亚时代的英国陆军元帅)与印军的最后一次交战联系在了一起:“敌人就像印军那样,拒不投降,我也只好像科林爵士那样,顶着烈日继续战斗。”他解释说,议会为了赶时间,不仅下午照常开会,上午也安排了会议;他要早起开会,晚上“通常都得半夜三点”才能睡觉,感觉整个生命都被“榨干了”。

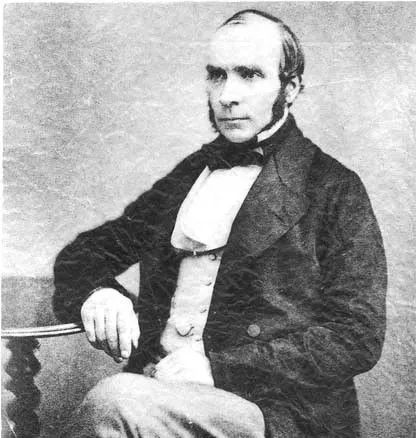

约翰·斯诺(John Snow,1813年3月15日-1858年6月16日),英国麻醉学家、流行病学家。在“大恶臭”期间,他曾用流行病学方法调查霍乱起源。

几天后,《泰晤士报》刊登了一则讣告:6月16日,“医学博士约翰·斯诺因患中风”在“皮卡迪利萨克维尔街18号的家中”去世,“享年45岁”。6月8日,约翰·斯诺到皇家医学与外科学会开会,9日晚与几位医生讨论胸部疾病,10日病倒,16日去世。

1858年晚些时候,他的朋友、同事本杰明·理查森替他完成了遗作《论氯仿及其他麻醉药》。理查森在该书序言中谈了斯诺的贡献,称斯诺“最先发现了不洁水源与霍乱之间的关系”。

关于泰晤士河污染问题的讨论日渐热烈,斯诺却无缘参与了。

在百度,输入关键词“臭水沟”显示的部分搜索结果。这些图片中不少都由网友拍下身边的实景上传到网站。

大恶臭

“腐臭河畔”与报刊的呐喊

6月18日,议会就泰晤士河问题辩论了四个小时。下水道管理委员会也召开了会议,但教区委员会、供水公司都把自身利益放在第一位,市政工程委员会莫衷一是,没有做出任何决定。

《泰晤士报》发表了言辞犀利的社论:

只要这个扰民的问题还没有直接影响上院的老爷们和下院的大人们,他们就不会在乎伦敦居民的安全与健康。但现在,他们也逃不掉了,要么逃离书房和会议室,要么待在那儿闻毒气。这样倒好,他们也许不得不替伦敦人想想了。

既然早晚都得解决,为什么现在不解决,还要再等三年?市政工程委员会就像一个做不出裁定的陪审团,不妨让他们坐上汽船,在伦敦桥和沃克斯霍尔桥之间往返不停,直到他们就某个方案达成一致;或者,把他们全都派到臭气熏天的河段,直到他们自己也无法忍受,再也不敢放任不管。

其他报刊也跟着呐喊起来。6月20日星期日,《年代》把泰晤士河称作排污渠,说下水道管理委员会经常开会,“讨论”该由谁“掏钱安装下水管道”,但一直无法达成一致,只好作罢。

该报还注意到,上周是最热的一周,报刊上的读者来信都在抱怨“泰晤士河又脏又臭”,当局应该感到羞耻。一位叫“T.S.”的律师给《泰晤士报》写了一封信,他就住在河边的坦普尔:

我就是“腐臭河畔”的一名可怜的律师。泰晤士河的确已经腐烂,它在报复。坦普尔今天臭不可闻,令人作呕。近三百万人把污物排到河里,两岸被臭气笼罩……要把我慢慢折磨死……请允许我抗议,我不想被毒死;也请允许我问问,这件事到底谁负责。这位律师那些恐怖的说法,源自当时流行的臭气致病说,很多人担心泰晤士河的恶臭会引发霍乱等传染病。《伦敦新闻画报》担心会出现霍乱,还有很多传言说河边的居民正大批死亡,有人甚至说臭味能把站在河边的人直接熏倒。

但事实上,统计发现,1858年夏天,疾病并没有明显增多,也没有暴发霍乱,这或许能让人相信臭气并非致病原因。据推测,人们不再喝泰晤士河的水,不是怕喝了生病,而是太难喝了。1858年底,《年度记录》回顾了这一年的高温和恶臭,惊讶地说,“甜蜜的泰晤士河已经由银色变成墨绿色”,但伦敦居民的健康居然没有受到严重的摧残。

托马斯·卡莱尔(Thomas Carlyle,1795年12月4日——1881年2月5日),苏格兰哲学家、评论家、历史学家。他被看作是维多利亚时代最重要的社会评论员。

6月21日,星期一,托马斯·卡莱尔(苏格兰哲学家、历史学家)正准备两天后去苏格兰避暑。他对朋友说,“这里如炙似烤”,他和夫人已经基本不吃正餐了。

6月25日,约翰·罗斯金(英国艺术评论家)从瑞士的贝林佐纳给他父亲写信,庆幸他父亲住在伦敦南部,远离泰晤士河和“所有码头桥梁”,不用像很多伦敦人那样饱受其苦。“我虽然离提契诺河湿地不到五英里,”他写道,“但环境好多了。”

美国历史学家约翰·莫特利访问伦敦期间,经常与知名政治家、上流社会贵妇、文学界名士共进三餐。6月20日,他向妻子描述了伦敦的酷热,拿烤架上的圣劳伦斯作比。6月14日星期一,他与达尔文的哥哥伊拉兹马斯吃饭,说即便按美国标准,这天也得算“酷热难耐”。他说,整整一周,“没人想到英国会这么热”,“空气中有一种令人窒息的感觉。待在封闭的房间里,戴着白硬领,更加憋闷。我这辈子头一次觉得天气实在太暖和了”。

《笨拙周报》(Punch)1850年5月11日讽刺臭水沟的漫画。图片转载自historybuffed.com

达尔文家也受到了传染病的影响,但与泰晤士河的臭味和水质无关。6月26日,达尔文从达温给赖尔(后人称他为“地质学之父”)写信说:“村里有三个孩子得猩红热死了,还有一些也已经不行了,非常痛苦。”

他说,他和妻子都很害怕,几天前,他们15岁的女儿亨利埃塔,也就是埃蒂,病得很重,有点像白喉。1857年英国爆发过白喉,在此之前英国人并不知道这种病。6月25日,达尔文最小的孩子,18个月大的查尔斯·韦林,就已经有了疑似猩红热的症状。

日本环保主题惊悚片《下水道的美人鱼》(1988)海报。

周星驰环保主题作品《美人鱼》(2016)画面。

圈环裙癖

高温下的女性时尚风味

由于前两周酷热难耐,《笨拙周报》在7月3日星期六发布了《消暑良方》,为读者提供了一份求生指南:

不要再看议会辩论记录,尽量保持凉爽……远离蜡烛店……拒绝公共宴会……告别音乐会、古典四重奏、日场演出、晚会、团聚会、茶舞会、演唱会和私人聚会……宁肯多走一半的路,也不要坐烤箱似的公共马车,否则会被烤熟……在凉爽的夜晚到来之前,不要参与任何没完没了的神学辩论。在这个大脑冒泡、全身关节烤得通红的天气里……穿老式靴子……和紧身衣,太遭罪了。天气如此炎热,女士们却为了追求时尚,穿起了越来越臃肿的圈环裙,里面还得穿硬布衬裙,想必更加难受,但实际情况并非如此。

维多利亚女王的女儿维琪当时正在柏林忍受酷暑煎熬,听说母亲穿上了“鸟笼裙”(cage),又惊又喜,在7月24日写道,“那得多舒服啊,又凉快又轻便”。达尔文的孙女格温·雷夫拉特曾问埃蒂姑妈(达尔文的女儿亨利埃塔),穿圈环裙是什么感觉。

格温出生于1885年,见到的是19世纪90年代和20世纪头十年的时尚,女性穿长可及地的“粗花呢女裙,总是绊腿”,夏天还要穿背心、紧身褡、毛袜和长袖罩衫,热得难受。埃蒂告诉她,穿圈环裙很舒服,“自从它们不再流行了,我就没穿过那么舒服的衣服。衬裙不贴着腿,走起路来既轻便,又轻松”。

在19世纪的大多数时间里,女裙的下摆不断变宽,需要衬裙支撑,衬裙的硬度和重量也随之增加,既要撑住裙子,又不能太热太重。

“鸟笼裙”给了女性更多的空间,但也带来了危险,被认为是一种杀人的时尚。

“圈环裙”这个词最初是指一种用棉和马毛(法语为“crin”)交织的硬衬布,可以增加衬裙的硬度,后来指1856年注册专利的一种新式衬裙,既能扩大裙子直径,又不会拖垮裙子和穿裙子的人。它用弹簧钢做圈撑,形似鸟笼,又称“鸟笼裙”。裙子里面有“笼子”支撑,“笼子”里面是衬裙。圈环裙至少流行了十年,后来女裙后部开始隆起,再后来又不再追求隆起。

有了钢制圈撑,裙子就可以做得更大,装饰得更精美,却不会增加女性的不适感。迪斯累里(即前面提到的财政大臣——编注)的妻子玛丽·安妮就很新潮。1856年,她已经64岁,还给比她年龄更大的好友莎拉·布里奇斯·威廉斯写信说,“这一季的伦敦女装都很肥大,很华丽,花饰也多”。

BBC纪录片重现伦敦污水危机。

最令人难以置信的是,考文特花园的皇家剧院居然为了方便圈环裙出入,特意加宽了座椅和楼梯。这座剧院在1856年焚毁,后由爱德华·巴里设计重建。1858年5月29日,《笨拙周报》说这座新剧场已经投入使用,并特意强调:

“给女士们更多空间!她们比以往更需要空间”……我们以前的文章很少替圈环裙说话,但现在必须承认,女装崇尚宽大,对男士也有好处。多亏了庞大而又可爱的女士们,考文特花园的新剧场才能建成那样,男士们可以舒舒服服地把腿伸直……英格兰的绅士们,可以懒洋洋地坐在那儿看上一出歌剧,再也不用担心膝盖会酸痛。毫无疑问,这得感谢女士们。日子不好过

他们在不同程度上受高温的影响

1858年影响最大的公共事件就是大恶臭。它在炎热的6月迫使世界上最大的城市采取了重要的卫生措施,不仅在随后的十年里治理了泰晤士河,还改善了整座城市的构造、基础设施和景观效果。

被称为“伦敦抗粪人”的巴泽尔杰特(Joseph Bazeljett,1819年3月28日-1891年3月15日)。当时,他担任伦敦大都会博物馆(London Metropolitan Board Of Works)总工程师。

巴泽尔杰特修筑的泰晤士河大堤,不仅包含了伦敦主下水道,缓解了斯特兰德大街的交通拥堵,还容纳了新建的地铁网络,美化了地表景观。1858年7月,迪斯累里提交议案时,预计这项工程要用时五年半,耗资三百多万英镑。虽然最后投入的时间和资金都远远超出了预算,但物有所值,这项工程有力地推动了伦敦的现代化。

1865年,北岸的维多利亚大堤和切尔西大堤已经在建,南岸的艾伯特大堤也已动工,清理利用河道五十二英亩,修建下水道八十二英里。最终,主下水道花费了四百多万英镑,大堤花费了二百五十万英镑,此外还有大量资金用于美化或整修公园、花园、桥梁和街道。

1891年,巴泽尔杰特去世,《伦敦新闻画报》对比了伦敦的旧貌新颜,认为“伦敦市政工程委员会的这项工程规模宏大,修建了主下水道系统,构筑了泰晤士河大堤,极大地改善了公共卫生,使这座大都市更加便利,更加雄伟”。

巴泽尔杰特在临终前回忆说,“泰晤士河大堤倒是值得骄傲,但下水道实在不值得称道”:

河道的斜度一英里最多三英寸,但下水道要求斜度达到两英尺。我们没办法,只能沿着河道往前挖,越挖越深,达到一定深度后,再用水泵抽上来。这当然很麻烦。有时花好几周绘制了方案,却突然遇到了铁路或沟渠,只好全部推倒重来。工作十分繁重。其实,地下的拦截式下水道才是这项工程的核心,将伦敦不断增加的废水安全运走,改善了公共卫生,只是不像地面上的大堤那么引人注目。

如果说迪斯累里的《泰晤士河净化法案》是1858年夏天最重大的政治和公共成就,给伦敦居民的生活和工程建设带来了深远的影响,那么最大的个人和私人成就则非达尔文莫属。他已经默默地研究了二十年,理论也已经基本成型,但还想继续研究下去。就在这时,他收到一位同行从东半球寄来的信和论文,被迫公开了自己的理论,并最终写出了《物种起源》。

公众并不知道他在1858年6月经历的风浪,也只有几位至交好友意识到他的著作可能会引发一场风暴。这年夏天也是达尔文人生中的一个关键时刻,他不得不直面自己的欲望和困境,公布他的研究成果。

《笨拙周报》(Punch)1858年7月31日的“大恶臭”漫画。图片转载自historybuffed.com

1858年的夏天格外炎热,许多人都面临着新的挑战,日子也不好过,如萨克雷、爱德华·布尔沃·利顿和他妻子罗西娜、鲁滨逊夫妇、爱德华·莱恩医生、德比勋爵和他儿子斯坦利勋爵、布鲁内尔与巴泽尔杰特、将印度纳入治下的维多利亚女王、在海外考察的华莱士、伦敦报界的耶茨和萨拉、《笨拙周报》的作家、律师埃德温·詹姆斯、当代生活画家弗里斯和埃格、英国小说新星乔治·艾略特。

这些人物和许多默默无闻的伦敦人一样,都在不同方面、不同程度上受到了这年夏天公共事件的影响。整个伦敦,尤其是泰晤士河两岸,人们的生活都被那年夏天史无前例的高温笼罩了起来。

本文内容经东方出版社授权整合自《大恶臭: 1858伦敦酷夏》第四章和尾声。整合有删节,顺序有调整,标题为编者所取。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”