“连兼职也丢了,我该去哪儿找工作?”

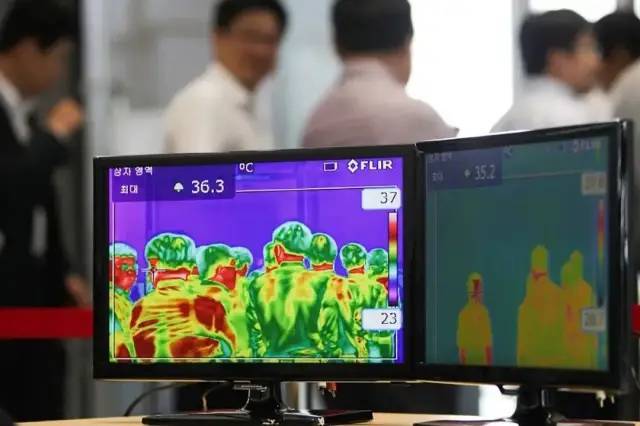

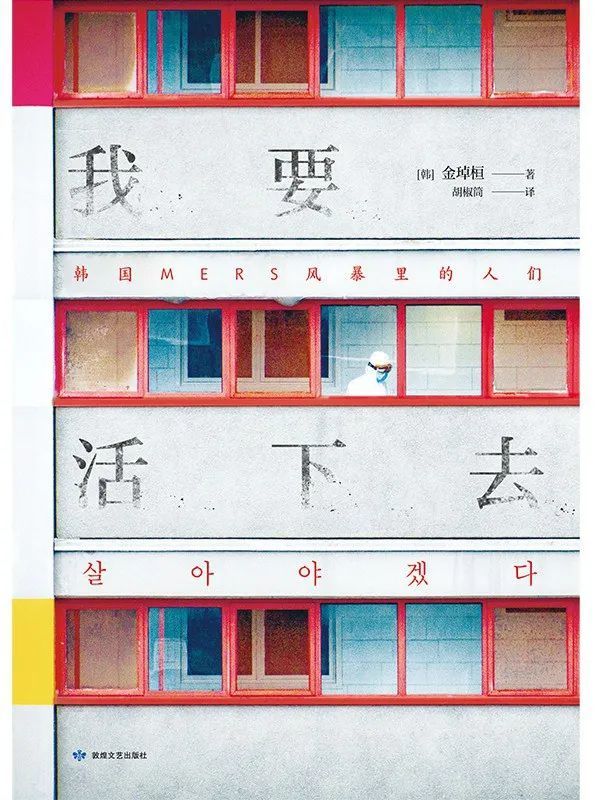

2015 年,一种新型传染病 MERS(中东呼吸综合征)在首尔悄悄流行,而由于信息被隐瞒,无人防备。韩国作家金琸桓用《我要活下去:MERS风暴里的人们》一书记录了这场流行病中几位普通患者的经历。

韩国作家金琸桓:“我一直坚信文学应该站在穷苦、弱势和受伤害的人这边”

书中,身为一家人经济支柱的图书仓库管理员吉冬华,在病情痊愈后回到了热爱的工作岗位上,却发现自己的工作早已被替代,平时工作所用的物品全都被销毁,转而找起制作传单和名片的小公司,却再次以为曾感染MERS被指责“肮脏”而被辞退。

下文摘选自《我要活下去》,其中记录了吉冬华再次被辞退的经历。生活无望的吉冬华精神变得异常,她的女儿赵艺硕为此求救于记者海善和李一花,而记者李一花也曾感染MERS……

关于肮脏

“吉冬华女士,请过来一下 ……”高尚焕社长一说完,就转身走进办公室旁的仓库。

冬华放下手中刚印好的传单,站起身。她剪了短发,穿着白衬衫和盖到小腿的蓝裙子。裙子是跟冬心借的,改变发型也是为了让自己看起来年轻点。在物流仓库工作的三十年,冬华总是穿牛仔裤,因为裙子不方便开堆高机和搬运书。

说到员工,这里也就只有社长和两名正式职员,再加上领时薪的冬华而已。社长和两名员工是大学时的前后辈,都是三十出头的年轻人,几乎可以当冬华的儿子了。起初高社长还嫌冬华的年纪大,得知她不但精通编辑、设计和印刷,还懂仓储管理后,便把很多事都交给她。

就这样过了半个月,到第三周的十月五日星期一早上——

“你为什么隐瞒?”冬华刚在长桌对面坐下,高社长便发难。

一开始,冬华四处拜托认识的出版综合物流公司老板,希望能找份工作。但他们都知道冬华感染过MERS,纷纷搬出各种借口拒绝她。无奈之下,冬华只好舍弃对出版物流的留恋,转而找起制作传单和名片的小公司。冬华开始隐瞒自己感染过MERS,就算只是兼职,她也不得不隐瞒自己感染过今年夏天席卷全国的传染病以及死里逃生出院后只剩下一半肺功能的事实。但不知为何,已经被人发现了三次,最后都只会听到她为什么要隐瞒的指责。听到这个简短的提问,冬华知道与这家公司的缘分也尽了,但她仍不想放弃。

冬华咬了咬下唇:“我已经痊愈了,我可以向上帝发誓……”

这也不是什么需要牵扯到上帝的事,但高社长是虔诚的基督徒。

“这我知道,痊愈了医院才会让你出院。”高社长和员工都是守诚信、有礼貌的青年,他们从没有因为冬华是兼职而瞧不起她。公司里的四人不会用职称称呼彼此,而是直呼对方的姓名。一开始,直呼社长的名字让冬华很尴尬,但大家都这样,过了几天冬华也就适应了。

其实冬华也心存期待,说不定这份工作可以做得长久一点。虽然传单印完后要搬运成捆的纸张,但高社长和其他员工也会出来帮忙。

“原来你不是感冒。”

电影《流感》

冬华无论上下班都会戴口罩。出院后的后遗症不止一两处,严重失眠导致记忆力衰退,空气稍微混浊就会咳个不停。每天早上起来第一件事就是要确认雾霾浓度,除了戴口罩别无他法。在公司,冬华会把口罩藏起来,但有一次下班后,碰巧在巷子里遇到高社长,冬华借口说因为换季,得了重感冒。

“老实说,我的肺的确受损了,以前我一次可以提两捆的。”

一捆纸五百张,两捆就有一千张。

“我不是在指责你的工作能力。你很专业,知识比这里任何一个人都渊博,是公司需要的人才。”

冬华眼眶开始泛红。

“专业!”

听到这两个字,冬华内心一阵激动。自己一辈子与书为伴,对于图书的保管和进出货,绝对有自信不输给任何人。她甚至额外花费金钱和时间去学习专业的编辑、设计和印刷知识。冬华还打算等退休后写一本这些年的回忆录,由自己编辑、设计、监理印刷和出版。可是当她战胜MERS 后,再也没有人在乎她的专业了。

“我很感激你这样说。”

难道高社长希望聘用冬华做正式职员?只要能有一份安稳的工作,就算是拿新人的薪水,冬华也不在乎。

“大家都认为你是上帝赐给我们的礼物。上周五,我们三人还讨论要正式聘用你,大家也都同意了。”

“谢谢,太感谢了。”冬华的眼泪就要掉出来了。

“可是……”高社长吐出这个连词,欲言又止。

图片来源:ED JONES/GETTY IMAGES

冬华为了不让对方发现自己落泪,目光低垂,等高社长继续讲下去。

“周末有三家客户打电话来,问我在这里打工的人是不是MERS病人。我们也一头雾水,所以打去你之前工作的地方。他们说你夏天时感染了MERS,现在已经痊愈。于是,我们如实转达给那三家客户,还跟他们强调说你从事出版业多年,具备卓越的专业知识和能力,这次传单的质量能提高那么多,也都是因为你的帮助。可是……”

高社长的话又停在这个连词上。

冬华吸了吸鼻涕,强忍眼泪。这不是喜悦的眼泪,而是委屈的眼泪。

“我们都希望能和你长期共事,但是最大的客户老板……”

“他说了什么?”

“那个……他说怎么能用感染过MERS的人……”

“你不用拐弯抹角,请直说吧。他说了什么?”

“他说,他们不收肮脏的手做出来的传单。我反驳了很多次,对方却一直跟我们抗议,质问我们,为什么他付钱做的传单要经由感染过MERS 的人的手,还要我们赶你走。”

“如果我不走,生意会受影响吗?”

高社长眼眶含泪,起身面向冬华,低下头:“对不起,我们尽力试图说服他们了,但每一家都很坚持。”

“明白了,我走就是了。公司要运营,我也不想给你们添麻烦。你现在就打电话给那个老板吧,告诉他,那个肮脏的人被赶走了。”

“你不肮脏。”

“是啊,我不肮脏。出院后,我一天洗四五次澡,就是怕自己身上带着晦气,所以洗了一次又一次。可当我走出家门,认识十多年的邻居开始闪避我,对我说三道四,说我脏。我一点也不脏啊!全世界的人都说我脏,对我指指点点,我到底该怎么证明自己是干净的呢?”

“总有人会明白的。”

“没错,总有人知道我是干净的。但又有什么用?我有一个卧病在床的妹妹和读大学的儿子,我是要照顾他们的一家之主,必须赚钱。我早就放弃正职了,现在又嫌我脏,连兼职也丢了,我该去哪儿找工作?这个国家还有会用我的地方吗?”

电影《流感》

高社长低着头不断道歉。冬华走出公司,漫无目的地走在路上。

以前冬华可以轻松地登上高山,如今在平地上走久了都会气喘吁吁。她平时都搭公交车出行,有时在车站一等就是二十分钟,还经常挤不上客满的公交车,就算勉强上去了,满满的乘客也会让她觉得胸口发闷。行驶在路面上的公交车都这样,更别说搭地铁了。冬华已经在路上晃了一个多小时,天空渐渐乌云密布。一路上遇到公交车、货车排放的废气,冬华都要转身咳嗽几下。

从公司出来后,眼泪便不停地流,就这样边哭边走,冬华走到了汉江。她走上圣水大桥,来往的车辆飞速行驶。来到大桥中央,冬华停下脚步。雨滴落在头顶和肩膀,蓝裙子随风飘动。眼泪仍流个不停,冬华驻足,把手放在栏杆上,探头俯视下方流动的江面。雨越下越大了,冬华像和身边的朋友说话般,轻声问:

“不如结束吧?”

风打在脸上,冬华扑哧一笑,喃喃自语起来。

“我不可以自杀……可以的,自杀会下地狱,但我已经身处地狱了。任何地狱都不及我所在的地狱。既然这里已是地狱,不管我去哪儿都不会再是地狱。哪里都比这里好,在这里,我被当成恶魔,肮脏的恶魔,没用的恶魔。既然以恶魔而活,不如就让人类的躯体死去。不再肮脏,干净地死去。我不可以自杀 ……可以的,现在就去死吧……”

冬华想象自己掉入江里的样子,直达死亡的时间只要四五秒。离开册塔后,自己已经用尽全力去找工作,她不但收起在物流仓库工作了三十年的自豪,甚至愿意只领新人的日薪,却还是没有任何地方愿意给她机会,只因她感染过 MERS。这传染病不是她自己想得的啊!仅凭自己的力量,冬华再也找不到可以抹去这个“红字”的方法了。她不是因为想结束而结束,而是没有能重新开始的出路,所以只能结束。

冬华脱掉皮鞋。虽然鞋子很旧了,但昨晚冬心倾注诚意,把皮鞋擦出青紫色的光泽。冬华往旁边移了两步,像这样简单地脱掉鞋子,一切就可以结束了。她又从包包里取出手机,放在鞋子旁。接下来,只剩跳入江里。冬华没有寻找上帝,没有呼唤救世主耶稣,没有背诵一句《圣经》,没有哼唱一段圣歌。

正如我激烈地拼搏、奋斗到今天一样,我也要激烈地停止这一切,这是最好的方法。

冬华双手握紧栏杆,手臂用力撑起,双脚腾空。就在身体悬空的瞬间,手机响了。她没有接电话,而是弯下腰,整个身体的重心前倾,只要再往前一点点,就坠落下去了。这时,信息提示音响了。冬华看了一眼桥下流淌的深蓝江水,又看了看放在皮鞋旁的手机。她下意识地开口:

“主啊!”

您是何用意?不要误会您能打消我的决定,我只是想看一眼人间最后一则信息。您知道我那按捺不住好奇心的性格,是吗?

冬华从栏杆上下来,弯腰捡起手机。

——小姨晕倒了,妈,你快……

情况紧急到艺硕连“回来”二字都来不及输入。

冬华左顾右盼,估算大桥的长度,她无法决定往哪一边走才能更快通过大桥。冬华开始往江南的方向跑,雨越下越大,雨滴打在她脸上,全身立刻被雨水打湿。冬华转身望向马路,一辆出租车迎面而来,她立刻冲到马路上,拦下那辆出租车。

“喂,你疯了吗?”出租车司机下车指着冬华破口大骂。

冬华跑上前,打开后车门跳上车,先道了歉。

“对不起,我妹妹病重,请快点出发,快点!”

出租车在路上奔驰。冬华低头看了看双脚,蓝裙子下只有藏青色的袜子,刚才急着拦出租车,忘了穿皮鞋。

图片来源: CHUNG SUNG-JUN/GETTY IMAGES

幸存者的悲伤

海善每天接听、拨打的电话有一百多通,自从她开始为社会弱势群体辩护以来,打电话的次数更多了。有时候一天光是接电话,连工作都只能放一边。说到通话次数频繁,电视台记者李一花也是。自从海善住进一花家,虽然一起生活,但还是跟从前一样,不停用手机跟外面的人打电话。

在接到赵艺硕的电话时,海善一时没想起这个人的脸。

“李一花记者出院时,我们在感染科诊间外见过面。我为了妈妈转院的事情去了那里,你给了我名片,想不起来了吗?”

海善想起并排坐着的男女,两人中更年轻、像大学生的那个青年,应该就是赵艺硕了吧?

“啊,现在想起来了。真对不起。”

“没事,只见过一面,难免的。”艺硕性格开朗,平易近人。

“你找我有什么事吗?”

“可以跟你见个面吗?”

海善不知道艺硕的母亲是生还是死,所以直接问道:“你的母亲还好吗?”

“她出院了。”

“啊,真是万幸。”

这句话是出自真心。感染MERS、失去生命实在太让人感到冤枉了。虽然一花存活下来,她的小姨夫姜银斗却没有逃过这一劫。

“万幸是万幸……”艺硕语气显得含混不清,“但我妈试图自杀了两次。”

“什么?两次?试图自杀?”

“我亲眼见到了两次,但医生说她应该尝试过更多次。现在我们在医院等着办理出院手续。我妈说,这么委屈没办法活下去,这个国家、这个社会对她太残忍,她说想依法追究,所以我想到了你。请跟我们见一面吧。如果就这么让她回家,恐怕还会再想不开。拜托,求求你了!”

海善拿出笔记本:“医院在哪儿?我这就过去!”

海善在赶往大学路的同时打电话给一花。

“你还记得一个叫赵艺硕的人吗?你出院时在走廊碰到的……”

“我记得有两个人,女的是南映亚,又被送进隔离病房的金石柱的妻子,我在非传染病房见过他们。另外一个男生就是赵艺硕了吧?那个年轻人怎么了?”

“我正在去见他的路上。不幸中的万幸是,他妈妈痊愈出院了,但刚才他打来电话说,出院后,他妈妈曾经两次寻短见。”

“自杀?”一花的声音在颤抖。

“你采访过康复者出院后的生活吗?”

“……我找过,但都没有相关报道。虽然我联络了几个人,他们也满腹冤屈,但就是不想受访。大部分 MERS 病人都隐姓埋名地过日子,很多人都搬家了。你先去见他们,有需要我帮忙的再跟我说。”

“今天不跟我一起去见他们吗?”

“他只跟你联络了啊。虽然我也很想去,但在不了解对方立场的情况下,我们别贸然行事。”

“我问你,你想这么多,是因为自己也是MERS病人吗?既然没人报道,你可以做独家专访啊。这真不像你。”

一花冷静地回答:“我没想太多,只是觉得有必要站在他们的立场思考再行动。记者有记者的立场,律师有律师的立场,医生有医生的立场,政府有政府的立场。政府、记者、律师和医生只要自己想,随时都可以发声,但那些因为 MERS失去家人的人和好不容易痊愈的人就不同了。稍有闪失,就等于再次给他们贴上标签。所以我觉得最好能站在他们的立场,反复思考后再发言和行动。”

“站在受害者的立场?”

“看到再次被隔离的金石柱,我更加坚定了这种想法。他是这个国家最后一个 MERS病人,是出院后又被隔离的MERS病人。医生说传染力实际上趋近于零,但政府还是把人关进负压病房。政府和医院拿不出抢救淋巴癌病人的解决方案,只会强调PCR的标准。总之,你先去见他们,我们晚上再讨论吧。谢谢你。”

“谢什么谢,真不习惯。”

“我心里清楚,现在对赵艺硕而言,你是唯一能够拯救他的救命绳。”

图片来源: AP

海善踩着咯吱作响的木楼梯上楼,来到一家与其说是咖啡厅,倒不如说是保留着“茶房”风格的饮料店,宁静的古典音乐轻巧地滑过木制的桌椅。坐在窗边角落的两人站起身来,脸上还冒着青春痘、面带稚气的青年正是艺硕,另一位戴着防尘口罩、一头短发的女人就是他的母亲冬华。海善在他们对面坐下,冬华慢慢摘下口罩,放进包里,首先道了歉。

“对不起,都怪我儿子大惊小怪,害你跑这一趟。”

“别说对不起,这是我的工作。”海善转头问艺硕,“刚出院吗?”

“是的,她吃了很多安眠药 ……”

冬华打断艺硕:“他们总说我自杀,根本没这回事!我上教会已经四十多年了,可不是什么人都能成为劝师的,在教会里,没有比自杀更糟糕的事了。”

海善问:“那你为什么吃了那么多安眠药呢?”

“因为我睡不着,连续四天一点都没睡,一躺下就能看到拿着刀和注射器的白鬼。为了赶走那些家伙,我拼命挣扎,结果一转眼天就亮了。”

海善接着问:“白鬼?那是谁?”

冬华侧身坐过来,把牛仔裤管拉到膝盖,露出瘦骨嶙峋的小腿。

“他们要来割走我身上的肉。在医院就已经被他们割走很多了,你瞧,我身上几乎什么都不剩了!如今手臂和大腿都没有肉了,他们现在看上我前胸、后背所剩无几的这点肉。”

电影《流感》

这时,艺硕插话:“她做了噩梦。因为在医院两周内掉了二十公斤,现在体重不到四十公斤。我妈说她从昏迷中醒来,发现身上的肌肉都不见了。医生说这是抵抗 MERS 导致的,每个人的体质不同,我妈属于急速消瘦型。有的人内脏严重损伤,幸运的人只不过像得了场重感冒。刚才说的那些画面都是快出院前做的噩梦,她都跟我说过。随着时间过去,噩梦会慢慢消失,但最近她又开始失眠。过了一个月,她说那都不是噩梦,是现实。”

“这都是真的。”冬华大声强调,音量过大,店员和附近的客人都看过来。海善代她道了歉。

“那第一次是怎么……”海善刻意回避了“自杀”二字。

艺硕回答:“她跑到家附近的公寓顶楼,站在栏杆上,多亏119救护员把她救下来。”

冬华辩解:“你让那么忙的人白跑了一趟,我才不会自杀呢。再说一次,别看我这样,我可是教会的劝师。那天晚上太多白鬼找上门了,他们成群结队、密密麻麻的。我要是待在家里,一定会被他们绑住四肢,把我身上的肉都割走,所以才跑出去向天使求助,上顶楼是因为站在高处才能听清楚圣歌。公寓顶楼聚集了好多天使,我才觉得安心。天使说,如果白鬼再找上门,它们会带我躲到云朵上面去。就算救护员不来,我也不会有事的,信仰不坚定的人才会自寻短见!”

冬华去上厕所时,海善问艺硕:“你妈接受精神治疗了吗?”

“嗯,只有一次。她不肯去,是我坚持带她去的。医生说她这是心理创伤,必须按时吃药。我妈却说精神科的药没用,只要努力祷告就可以了。如果她不舒服或是在紧张的场合,提到白鬼的事就会更夸张。跟我们在一起时还不至于如此……”

冬华回来了,这次换艺硕离开座位。他收到刚开始打工的便利商店店长的信息,出去回电话。冬华身子往前倾,把自己的手放在海善的手背上。

电影《流感》

“律师,我只想问一件事。感染MERS是我的错吗?我自己有任何责任吗?”

“没有。”

“感染MERS后,我的人生就开始坠落,没有尽头地一直坠落!搞得我千疮百孔。做了半辈子的工作丢了,别说约聘了,就连打工人家都不肯用我。我的肺只剩下一半功能,一年四季都要戴口罩。以前喜欢的登山运动,如今连想都不敢想,就连在健身房的跑步机上走路都很吃力。身为这个家的支柱,我丢了工作,连卧病在床的妹妹的医药费都付不起,儿子也休了学。我的人生怎么就这样毁了呢?是谁把我变成这样的?所有人都说是我倒霉,说得倒简单。没错,我是倒霉,但是把倒霉的、不幸感染MERS的人的人生搞得乱八七糟,这样就算了吗?我觉得很委屈,委屈得想死——不,就是因为委屈,所以我才不能就这么死掉。”

海善问:“你想提告吗?”

“不知道我这么说你会不会接受——我想报仇。”

“报仇?”

“无辜的人突然就死的死、伤的伤,为什么会发生这种事?必须要调查,追究责任啊!”

“我也反对把MERS事件看作自然灾害,相关部门错失了好几次能够阻止MERS传入国内的机会。医院是否采取了适当措施,也必须详查。但‘报仇’这个词听起来过于尖锐,你的意思应该是想‘伸张正义’吧?”

“伸张正义是基本的,不只如此,我希望的不是原谅,而是报仇。我不会原谅任何一个人,那些把我宝贵的人生、把我的书都放进碎纸机的家伙,那些兔崽子!”冬华开始喃喃自语,跟刚才大喊要报仇时截然不同,她的表情变得阴沉,声音也更低回,“还不如一直生病呢。我也想过,不如当时死掉算了。如果那样,现在也不至于如此悲惨……”

海善说:“而且,相关部门也没有给 MERS 受害者任何赔偿和补贴。”

艺硕打完电话回来,冬华等艺硕坐下,紧紧抓住了儿子的手。

“他们难道一点错都没有吗?如果没有错,那为什么无辜的人会又死又伤?为什么无辜的人会失去工作,被排挤?我看新闻只会争论防治成功或失败,只这样为 MERS 事件下结论,太荒谬了!相关部门和医院只要简单地评断成功或失败就可以一笔带过,那因为他们的失败而遭受不幸的人呢?这根本不叫失败,而是杀人啊!你问我想提告吗,是的,我想。我想跟他们好好理论一番。我吉冬华,活该遭受这种待遇吗?我以后该怎么活下去,我要站在法庭上问个清楚。律师,请你一定要帮我!”

本文选自

《我要活下去》

副标题:韩国MERS风暴里的人们

作者:金琸桓

译者:胡椒筒

出版社:敦煌文艺出版社

出版年:2022-5-19