鲁迅与周作人:在北京安家四年后,兄弟俩彻底决裂

1919年,鲁迅做了一个重要的决定,那就是卖掉绍兴的祖宅,携全家迁来北京。

为此,他“在‘五四’前夜,四处奔波,倾囊买下了新街口八道湾11号,周府终于在北京扎根。”

八道湾11号,这里是他和周作人两兄弟思想火花的富集之地——“‘五四’时期周氏兄弟最重要的新文学作品,都是在这里完成的。如鲁迅的《阿Q正传》《风波》《故乡》《社戏》等著作及译著,数量达百余篇。”

这里,也是周氏兄弟的伤心之地——“这两棵血脉相连、同根而生的大树在1923年7月份的某一天突然划地而治,永不往来”。

曾经的八道湾11号内,有着怎样的风景?周氏兄弟为何反目?是什么导致鲁迅在此居住了短短三年多时间之后就只身搬出“周府”,从此和周作人再不往来?

下文选摘自《鲁迅的门牌号》,经出品方授权推送。

八道湾11号

1919年11月21日—1923年8月2日

文 | 薛林荣

一、在“五四”前夜,鲁迅把全家迁进京城

早春三月,北京一派萧条古穆,冬寒尚未远去。我在密如蛛网的地图上寻找“八道湾胡同”,眼睛渐渐生涩,仍不知这个如雷贯耳的胡同藏匿何处。于是求助百度,知道八道湾胡同的西侧紧邻赵登禹路,乃打车直奔赵登禹路,在路南下车,一路向北,且问且行。北京长风浩荡,吹得行人步步趔趄。大风中寻半日,灰头土脸之际,果然看到路侧立着“八道湾胡同”的标志。

我终于来到了周氏兄弟共同走过的巷道。据说这是由八条小胡同汇聚成的一条大胡同,故称“八道湾”。但眼下它已经成了一个巨大的工地,居人纷迁,遍地瓦砾,几乎无路可寻。辗转数次,才找到11号院。

八道湾11号院,周氏兄弟在北京的府第。

波澜壮阔的1919年,鲁迅一直在忙两件事:第一,是在他已经客居7年的北京建一处“周府”。第二,把全家迁进京城。在“五四”前夜,他四处奔波,倾囊买下了新街口八道湾11号,周府终于在北京扎根。

我是从后门进入11号院的,根本不知道哪间房子是周氏兄弟故居。在院中胡乱拍了一通断垣残壁,感到完全不得要领,欲引身退出,但瞅着院中高大的槐树,心想这个传奇的院落中几乎藏着半部中国现代文学史,如此不明不白地寻访一趟,空手而归,情何以堪哪。恰此时遇一妇人,询之,她热情地指点曰:那个马鞍架大瓦房是周作人住过的,前院是鲁迅和他母亲、朱安住过的。不由大喜过望,总算找到了真正的八道湾11号。

2019年时的八道湾11号

八道湾11号是民国时期最著名的文化沙龙,留下不少文化人物的足迹。由于周氏兄弟是中国现代文学史上的“双子星座”,凡研究新文学者,都以亲自寻访他们的故居八道湾11号为荣。

我眼前的八道湾11号一片狼藉,院中的临时建筑已被拆除。周作人住过的北屋侧壁悬挂着一长串电表,望之颇壮观,工人正爬在梯子上抄表。新文学史上如此重要、独一无二的地理坐标,过去几年多次面临被拆除的噩运。拆还是不拆,曾引发过热烈的讨论。就连周海婴也就此发表过看法,认为八道湾11号没必要保护,“保护八道湾实际等于保护周作人的苦雨斋。那么,汉奸的旧居难道是值得国家保护的吗?”

周海婴先生此言当属义愤之辞,之所以这样讲,也是家庭恩怨使然。但是,八道湾11号不仅仅是周作人的旧居,也不仅仅属于周家,不能因为周氏兄弟反目,以及周作人后来染了伪职,就否定它在现代文学史上特殊而重要的价值,倘因为周作人的“汉奸”身份而拆除八道湾,就是狭隘地否认二先生与当时文化语境的紧密联系。

在种种杂音中,八道湾11号最后还是保留下来了,据说将作为北京三十五中的图书阅览室,鲁迅当年住过的房子,将挂牌成立鲁迅纪念馆。这虽然貌似是不错的归宿,但关于八道湾11号拆与不拆的争论,本身就是对“五四”精神传承的一次伤害。

眼下,八道湾11号虽然遍地瓦砾,但格局大致还在。它原本是东邻大宅院(现八道湾9号)的一个附属院落,早年主人姓刘。鲁迅1919年8月19日立契从罗氏手中买下11号院时,它还是一个破破烂烂的小王府,据信是清廷末路王孙变卖掉的府第。当年11月4日,鲁迅八道湾收房讫,前后共付费3675元。此后开始修缮房屋,还特地接入当时十分罕见的自来水系统。11月21日,“上午与二弟眷属俱移入八道弯宅”,从此,周氏兄弟结束长期的寄居生活,有了自己的房产,周府在北京扎根,鲁迅完成了一个宏伟的家庭梦想。

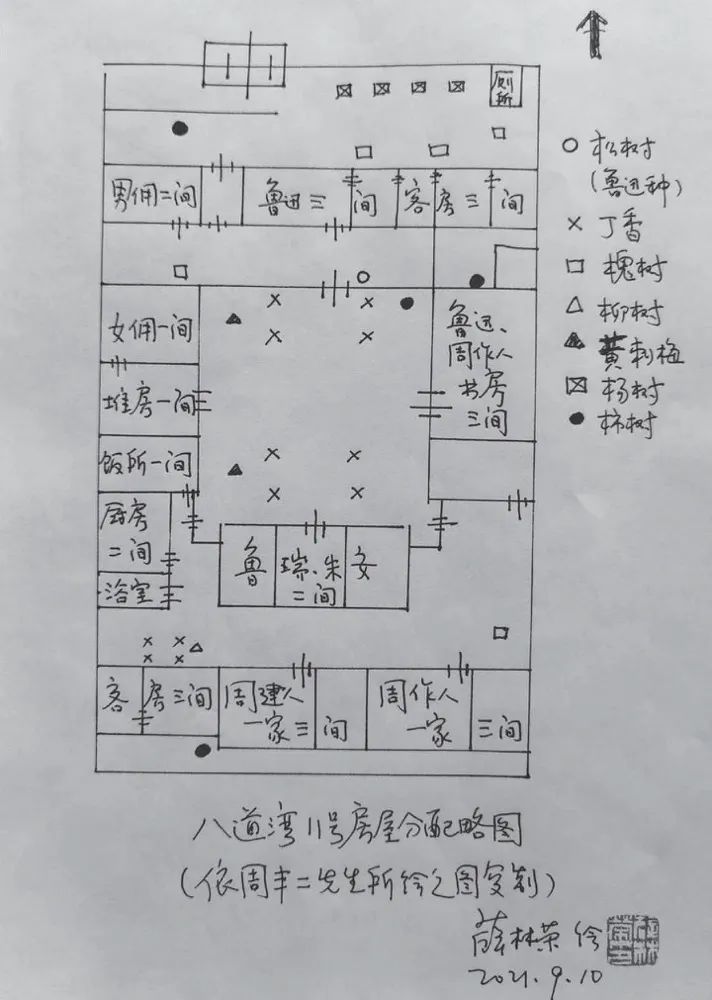

八道湾11号鸟瞰图

据鲁迅文学院研究员王彬先生研究,八道湾11号占地4亩。在北京,标准四合院占地“五八丈”,也就是40平方丈,约当443.56平方米,0.67亩,两相比较,11号是其六倍,可谓大宅。院子比较宽阔,有足够的空地供给小孩子游戏,许寿裳开玩笑说甚至可以开运动会。当时八道湾11号的孩子,周作人一家有:周丰一、静子、若子;周建人一家有:鞠子、周丰二与周丰三。

整座八道湾宅子坐北朝南,东南建有一座门楼,进门迎面是一面影壁。

前院是个长方形的院落,北侧有九间正房,西侧三间被鲁迅用作卧室兼书房,中央三间用作会客厅。

二进院是主院,院北为三间正房,明间用作堂屋,全家平时吃饭、待客。堂屋后侧设有木炕,比较暖和;正房西次间是鲁迅原配朱安夫人卧室,东次间是鲁母卧室;院中东西各有厢房三间,东厢房用作厨房、储藏室等辅助房屋,西厢房也曾经用作鲁迅卧室。

三进院北面建有一排九间后罩房,西侧三间住周作人一家,中间三间住周建人一家。周作人的夫人羽太信子和周建人夫人羽太芳子是亲姐妹,还保持着一些日本的生活习惯,因此将部分房间的隔断改成日本式的“障子”,也就是糊纸的木推拉门。东侧三间是客房,用来接待客人临时住宿,其中最东一间曾住过俄国盲诗人爱罗先珂,爱罗先珂还在门前的积水中养过蝌蚪。

12月,鲁迅返回故乡绍兴,收理书籍,到祖坟扫墓,周家新台门周宅经全族商议出售给东邻朱某。这一过程对鲁迅而言是极不愉快的。1919年初,他在给许寿裳的信中说:“在绍之屋为族人所迫,必须卖去,便拟挈眷居于北京,不复有越人安越之想。而近来与绍兴之感情亦日恶,殊不自至[知]其何故也。”

八道湾 11 号房屋分配略图(作者依周丰二图制)

当他与故乡永诀时,“老屋离我愈远了;故乡的山水也都渐渐远离了我,但我却并不感到怎样的留恋”。作别故乡,鲁迅“以舟二艘奉母偕三弟及眷属携行李发绍兴”,抵京入住八道湾11号,彻底了结了祖宅留给他的不快记忆。

卖掉老屋,接走老母,定居北京,鲁迅与故乡的情感脐带被割断了,他成了一个没有故乡的人。在这种背景下,八道湾11号无疑更像鲁迅的精神避难所。败落的绍兴周家终于在北京门第中兴,此时,周氏兄弟已成为思想界的“意见领袖”,1920年的新年对周府而言,完全是一派新的气象,前面是一派新的江山。

二、曾经的八道湾,门庭若市

我来到八道湾的正门,想象周氏兄弟从这里进出时的情形。八道湾11号的大门很简陋,简直不能称作大门。门牌早已无存,它到哪去了?会不会出现在某一次拍卖会上?现在的门牌号用毛笔歪歪扭扭地写在塑料报刊盒上。我要将这个门牌拍下来,但门洞中间挂着一个衣架,上面是一串女人的内衣,影响画面。我憋住气,把它移到旁边。拍完照片,我又憋住气,将其移至原来的位置。这时,旁边小门里出来一个男子,警惕地盯着我看,让我很尴尬。生活使八道湾11号成为杂乱无章的大杂院,然后又使大杂院弥漫着世俗市侩的气息,这是没有办法的。

我愿意在周氏兄弟的著作中感受当年八道湾11号的真实气氛。

八道湾一定是个适合闲谈的清幽之所。鲁迅在屋前栽植了丁香和青杨,纸窗敞院,静谧帘栊,正好安享天伦。搬入八道湾后,鲁迅逐渐添置了条桌、榆木圆桌、白瓷花瓶等生活用品及石猬、书架、笔筒、水盂、陶水滴、宋瓷小玩物、土偶等文玩。

周作人在其作品中多次写八道湾11号。《冬天的麻雀》一文中提到过院中的植物,有一株半枯的丁香,一丛黄蜡梅,还有一棵槐树。我在院中确实看到了高大的老槐树,当为周作人文中所言者。周作人所住的瓦屋纸窗在《苦茶》一文中亦有所展示:“喝茶当于瓦屋纸窗下,清泉绿茶,用素雅的陶瓷茶具,同二三人共饮,得半日之闲,可抵十年的尘梦。”这代表着知堂老人的心境和情趣。

谢兴尧曾这样描绘对八道湾11号的印象:“周的住宅,我很欣赏,没有丝毫朱门大宅的气息,颇富野趣,特别是夏天,地处偏僻,远离市廛,庭院寂静,高树蝉鸣,天气虽热,感觉清爽。进入室内,知堂总是递一纸扇,乃日本式的,由竹丝编排,糊以棉纸,轻而适用,再递苦茶一杯,消暑解渴,确是隐士清谈之所,绝非庸俗扰攘之地。”李霁野、张中行、文洁若、邓云乡等对苦雨斋描述甚多,他们语带神往,相互间讨论着庞大的话题,形成了一个独特的文化现象。

八道湾一定是门庭若市的。朱希祖、沈尹默、钱稻孙、刘半农、马幼渔、陈百年是首批走进八道湾的名流。1920年4月7日,为了探讨“新村”建设,27岁的毛泽东来到这里,拜访“新村”运动的倡导者周作人。这天,鲁迅恰好不在家。所以,毛泽东和他终生推崇的文化旗手亦没能谋面。

周作人,摄于八道湾11号院中

鲁迅搬出八道湾之后,周作人将日常会客地设在了中院西厢房。在为《狂言十番》写完序言后,周作人的笔下出现了“苦雨斋”字样,这一年是1926年。“苦雨斋”之得名,盖因院中地势低洼,雨天容易积水。周作人此后写文通信,落款或为“苦雨翁”,或为“苦茶庵”。

根据周作人日记,先后造访过苦雨斋的有爱罗先珂、江绍原、许钦文、钱玄同、沈士远、沈兼士、胡适、郁达夫、徐志摩、张凤举、徐祖正、俞平伯、沈启无、废名、陶晶孙、川岛、孙伏园等。院中名士毕集,呈一时之盛,也发生了许多传奇的故事。

往来苦雨斋的大多是京派文人,他们不谙政治,颇有学识,讨论的问题和研究的对象,至今在学术界仍可称作清冷之学。这种清冷,恰好可以看作八道湾11号固有的气氛。

此外,俄国盲诗人爱罗先珂还在此生活过一年半时间。鲁迅小说《鸭的喜剧》中写到过一个小池,本来是想种荷花的荷池,但半朵荷花都没养出过,“然而养虾蟆却实在是一个极合适的处所”。爱罗先珂买小鸭放池里养,结果小鸭把池里的蝌蚪吃光了。此情此景,令人莞尔,今日读之,一举一动犹在眼前。

出于和外界联系的需要,八道湾还安装了电话。1921年6月30日,鲁迅给时在碧云寺养病的周作人去信,说“电话已装好矣。其号为西局二八二六也”。同年8月16日,鲁迅致信宫竹心时说:“我的电话号数是西局二八二六,电话簿子上还未载。”

有趣的是,“电话”这个词,居然就是绍兴籍留日学生带回来的。这个词是日本人发明的汉语词,用来意译telephone;中国人则音译“德律风”。1900年,全中国只有16部电话。过了21年,鲁迅家就有了“德律风”。其实鲁迅给八道湾安装电话时,负担非常重,教育部的工资拖欠数月,为了给周作人看病,他先后借过别人700元,甚至把收藏的书卖掉,还向义兴局贷款,为取34元的讲课费还专门往女师大跑一趟。在如此重压之下,有一天,鲁迅去西山看望周作人回来的路上,“经海甸停饮,大醉”。

《觉醒年代》中的鲁迅

八道湾是思想火花的富集之地。“五四”时期周氏兄弟最重要的新文学作品,都是在这里完成的。如鲁迅的《阿Q正传》《风波》《故乡》《社戏》等著作及译著,数量达百余篇。特别是《阿Q正传》被公认为中国新文学史上最具思想深度和审美概括力的杰作。

鲁迅在八道湾11号虽然只住了短短的三年多,但其发出的思想之光,足以令新文学界长久注目。

周作人从1919年搬进八道湾11号院至1967年辞世,在此间住了近半个世纪,一生最重要的作品,几乎都脱胎于此。他后期的文章越写越闲淡,渐近自然;以苦雨斋为核心,形成了一个特殊的文人群体,既迥异于以鲁迅为旗帜的左翼文人,也不同于以胡适为代表的自由主义知识分子。他们别开山河,自成体系,其价值将得到进一步重估,其深层的隐喻不容小视。

三、周氏兄弟的反目是现代文学三十年最大的隐痛

中国传统文化虽然以四世同堂的形式宣示着家族伦理的威仪,但同胞兄弟各自有了家室后,却总是分灶而食,另立门户,各自过活。周氏兄弟也不例外。所不同的是,鲁迅和周作人分家,以更加彻底的感情决裂为前提,这使八道湾11号有了某种家族悲剧的意味。

在中国现代文学史上,鲁迅是冲锋的斗士,周作人则是隐忍的思想者。周氏兄弟在创作和理论方面做出的巨大贡献,几乎可视作现代文学的半壁江山。

曾经,他们患难与共——从小康人家而坠入困顿,曾经一起在墙角捉蟋蟀的兄弟二人看到了世人的真面目,不得不去上被当时人看不起的“将灵魂卖给鬼子”的洋务学堂,同到日本留学,携手介绍欧洲文学,合作翻译《域外小说集》,共同投入新文化运动,成为五四时代猎猎作响的两面旗帜。

曾经,他们唱和有加——“谋生无奈日奔驰,有弟偏教各别离。”“夜半倚床忆诸弟,残灯如豆月明时。”(鲁迅《别诸弟》)兄弟天各一方便酬唱以诗,挂怀不已,此情此景,用鲁迅唱和周作人诗跋中的话讲,可谓“盖未有不悄然以悲者矣”。

曾经,他们手足怡怡——鲁迅曾牺牲自己的学业和事业回国谋事,来供养尚在日本留学的周作人和他的日本家属。兄弟见面后,常“翻书谈说至夜分方睡”。同时,周氏兄弟书信往返极繁,特别是1921年竟达17个来回。

曾经,他们形影不离——自1919年11月21日移入八道湾后,周氏兄弟常相偕出游、购书、饮茗、赴宴,即使是在失和的当月上旬,他们还同至东安市场,又至东交民巷,又至山本照相馆,足见情笃。

但是,这两棵血脉相连、同根而生的大树在1923年7月份的某一天突然划地而治,永不往来,于是他们的生命在不同的向度各自寂寞地展开,结出了两颗迥然有别的文化果实,形成了两株“同宗而异形的文化灵魂”(李劼语)。

周氏兄弟的反目是现代文学三十年最大的隐痛,由于鲁迅、周作人之于现代文学的独特意义,它超越了周氏家族的个人恩怨纠葛,而成为现代文学自身的一次痛苦的变故。

八道湾的变徵之音出现在1923年7月。读鲁迅日记,见有关周氏兄弟失和的记载:1923年7月14日,“是夜改在自室吃饭,自具一肴,此可记也”。这是兄弟失和的前奏,令八道湾日常生活起了变化,故“此可记也”。

周海婴先生在《鲁迅与我七十年》中说:“八道湾的房屋高敞、宽绰而豁亮,是被称为有‘三进’的大四合院。父亲让兄弟住后院,那里北房朝向好,院子又大,小侄子们可以有个活动的天地;又考虑到羽太信子(周作人妻)家人的生活习惯,特意将后院的九间房子装成日本格式。而他自己屈居于中间二排朝北的‘前罩房’。”同时,兄弟二人经济合并,共同奉养全家。

按理说这个有着天伦之乐的诗书之家将继续自己的正常生活,然而不幸的是,命运为周氏家庭安排了一个日本女人:羽太信子。

作为八道湾的当家人,羽太信子极度挥霍,家里使唤着六七个男女仆人,看病要请日本医生,日用品也要买日货,这使得鲁迅的经济负担极重。但羽太信子不满足,她要做八道湾的主人,便处处打击和折磨鲁迅,据增田涉说,鲁迅给周作人孩子买的糖果,羽太信子都让孩子抛弃。

鲁迅也对三弟周建人说过,他偶然听到羽太信子对孩子的呵责:“你们不要到大爹的房里去,让他冷清煞!”在制造了无数以怨报德的事例后,羽太信子终于逼迫鲁迅分灶吃饭了,这是她得逞的第一步。

周建人(左一)羽太芳子(左二)鲁瑞(左四) 周作人(右二) 羽太信子(右一)

1923年7月19日,“上午启孟[周作人]自持信来,后邀欲问之,不至”。在周建人被羽太信子从八道湾赶出十个月后,羽太信子向鲁迅下手了。永远没有人知道这个日本女人向丈夫吹了什么枕边风,这一天,周作人亲自手持一封外书“鲁迅先生”的信,并称:“以后请不要到后面院子里来!”

鲁迅想问个究竟,周作人避而不见。有研究者推测,是鲁迅偷看了弟妇沐浴才导致了兄弟失和,但海婴先生对此说予以怀疑,因为据其时住在八道湾客房的章廷谦先生说,八道湾后院的房屋的窗户外有土沟,还种着花卉,人是无法靠近的。何况按日本的风俗,家庭沐浴男女并不回避。至于真相究竟如何,已是文学之外的一桩无头公案了。

1923年7月26日,“上午往砖塔胡同看屋。下午收拾书籍入箱”。29日,“终日收书册入箱,夜毕”。30日,“上午以书籍、法帖等大小十二箱寄存教育部”。至8月2日,“下午携妇迁居砖塔胡同六十一号”。至此,鲁迅在八道湾共住三年又八个月。

1924年6月21日,“下午往八道湾宅取书及什器,比进西厢,启孟及其妻突出骂詈殴打,又以电话招重久及张凤举、徐耀辰来。其妻向之述我罪状,多秽语,凡捏造未圆处,则启孟救正之。然终取书、器而出”。这是鲁迅日记中最后一次出现周作人。

从此以后,鲁迅永远离开了八道湾。有关此次兄弟间的正面交锋,鲁迅母亲曾对周建人补充说,其时,鲁迅在西厢随手拿起一个陶瓦枕,向周作人掷去,他们才退下了。

至此,八道湾11号成了周作人及苦雨斋追随者“自己的园地”。从此,“五四”新文化运动的旗幡式人物周氏兄弟彻底撕破了脸皮,各自走上了截然不同的道路。从同一个血脉原点出发的两条线,再也没能回到相同的终点。北平沦陷后,周作人污伪职,后以汉奸罪被国民党政府关押,1949年1月被保释后重回八道湾11号,躲进清寂的苦雨斋品味苦茶,寻字觅句,直至终老。

四、鲁迅与周作人,他们是彼此的镜子

周氏兄弟失和的原因,坊间有多种分析,见仁见智,莫衷一是。

许广平在《鲁迅回忆录》里说,鲁迅与周作人之决裂,主要是由于政治上、思想上的根本对立,所以两人走向了两条截然不同的道路。一般学者都认同这一观点,并且公认鲁迅的骨头是最硬的,而周作人丧尽民族气节,最后沦为汉奸,为国人所不齿。由此,一个纯系家庭内部的私人恩怨牵扯到大是大非的原则问题,周作人终于被钉在了历史的耻辱柱上,而鲁迅则一度被请上神坛,这也是可以预见和应验的。

周氏兄弟的失和,固然是两种人生观的决裂,但也与羽太信子不无关系。

1924年9月21日,在周氏兄弟撕破脸皮三个月后,鲁迅写了一篇短文,说他曾想著一册《越中专录》,十余年来,锐意搜集乡邦专甓及拓本,迁徙之后,“忽遭寇劫”,古拓本“委盗窟中”,意谓拓本落入了八道湾之手,《越中专录》终于未能辑成,成为鲁迅毕生的一件心痛之事。鲁迅写这篇本来不打算发表的短文时,用了“宴之敖”这个笔名。鲁迅曾对许广平解释过这个笔名的意思:“宴从门(家),从日,从女;敖从出,从放:我是被家里的日本女人逐出的。”这个笔名反映了鲁迅的愤懑,也道出了兄弟失和的伦理缘由。

1923年,决裂前三个月,周作人(左一)鲁迅(左二),摄于北京世界语学会

毫不夸张地说,正是羽太信子在八道湾的“天威莫测”(书信271107致章廷谦),才导致了周氏兄弟的失和。客观上看,羽太信子分化了周氏兄弟,并使周室最后变为“羽太寓”,挂上了日本国旗。一个民族的生死危机竟从八道湾这个小小的门楣上露出了端倪,猝不及防的决裂,这是现代文学史的书写者谁也始料不及的。

我抬头看到了苦雨斋屋顶上的瓦,它被包围在蒿草丛中,一任岁月剥蚀。这是一种漂亮的民居筒瓦,瓦面上是吉祥结,吉祥结两侧是阳文“吉祥”二字,模印饱满。鲁迅当年修葺周府时,早将一个家庭的希冀和期许托付在屋瓦上。它满覆绿垢,见证了八道湾11号的聚散,自有一种不慌不忙、不言不语的从容。有谁真正了解五味杂陈的八道湾11号中的旧梦呢?有谁亲耳听到过苦雨斋里的叹息呢?这一排旧瓦,是不是曾经“如是我闻”呢?

兄弟失和后,鲁迅在精神上受到了很大打击,那些曾表达着鲁迅生命话语的小说,被表达着鲁迅意志话语的杂文所取代。不过值得注意的是,周氏兄弟在失和后,还通过作品隐秘地表达着遥惜与珍重之情。

1925年10月,周作人在《京报副刊》上发表了他翻译的罗马诗人喀都路斯悼其兄弟的一首诗《伤逝》,译诗中有“兄弟,只嘱咐你一声珍重”的句子,借此传递他与鲁迅间各自珍重的信息。《京报副刊》是鲁迅经常发表文章的报纸,这首诗鲁迅自然很快就看到了。

周氏兄弟失和 40年后的1963 年,周作人在《知堂回想录》中说:“《伤逝》不是普通的恋爱小说, 乃是假借了男女的死亡来哀悼兄弟恩情的断绝的……”知兄莫如弟,周作人对自己的感觉深信不疑。

鲁迅对周作人唯一不好的评价是一个字:昏。他对周建人说,启孟真昏!在给许广平的信中也说,周作人颇昏,不知外事。

更多的时候,那不能泯灭的手足之情让鲁迅处处挂念着周作人。当《语丝》在北京被查禁,北新书局被封门时,鲁迅焦急万分,在致章廷谦的信中说:“他(周作人)之在北,自不如来南之安全……好在他自有他之好友,当能相助耳。”鲁迅晚年为文艺斗争所苦,但当周作人的《五十自寿诗》受到攻击时,他的神志却异常清醒,甚至异常灵敏,一旦事涉胞弟,鲁迅就挺身而出。其时,也独有鲁迅在给曹聚仁等的信中能够主持公道,替周作人辩解。

周作人晚年著《知堂回想录》,多次提到此事,可见对鲁迅的胸无芥蒂也自是服膺在心,而兄弟二人的息息相通亦于此可见。据李钰先生撰文,鲁迅临终前最常翻看的是周作人的文章,而周作人临终前,也在阅读鲁迅的书籍。他们彼此还是把对方当作一面镜子,在沉默中寻找失和的另一半,这值得玩味。

无论周氏兄弟如何心灵相通,他们最终还是割席绝交、割袍断义了,这不禁让人怅然长叹。鲁迅自然是中国现代文学的开山鼻祖,但周作人也是中国第一流的文学家。冯雪峰说,鲁迅去世后,周作人的见识文章,无人能够相比。

同为文学巨匠,两人自八道湾失和之后再没有书信往返,更没有促膝长谈。当年鲁迅在别人攻击周作人的文章中预见到了兄弟的命运:“文人美女必负亡国之债”,竟然一语成谶,周作人果然被千夫所指,成为千古罪人。鲁迅逝世后,庞大的治丧委员会名单中,没有“汉奸”周作人的名字。

在八道湾11号的遍地瓦砾上,我想起了鲁迅在《别诸弟》跋中所言:“登楼陨涕,英雄未必忘家;执手销魂,兄弟竟居异地。”

兄弟竟居异地!周氏兄弟的八道湾失和成了现代文学三十年难以释怀的一处永远的隐痛,提示着文学之外的另一种悲怆和沮丧。

本文节选自

《鲁迅的门牌号》

作者: 薛林荣

出版社: 广西师范大学出版社

出品方: 诗想者

出版年: 2022-5