叶兆言:作家是疯子或被放逐者,是不同于牧师和调酒师之外的第三种人

好打扑克的刘震云,比男作家还能吃的王安忆,“不爱财的书呆子”格非深夜被入室盗走一枚欧米茄,被电话里的陌生女人调戏到脸红的苏童……在作家叶兆言笔下,他的这些作家朋友们在日常中朴素、善良而可爱。同样,他也见证着一批当代作家为了创作的努力与牺牲——“当一个地道的作家,就得货真价实地干活。”

阅读叶兆言笔下的“闲话当代作家”后,或许我们也并不能通过作家生活中的形象去了解他们的作品,就如下文中王安忆所说,“作家是什么,也许永远也说不清。作家是疯子或被放逐者,是不同于牧师和调酒师之外的第三种人。作家将以自己独特的方式布道,他技艺高超,与世隔绝,在别人的理解或误解中得到永恒。”

下文摘选自《生有热烈,藏与俗常》,经出品方授权推送。

闲话刘震云

“他是我们这茬作家中最机智的一个人”

刘震云,作家、编剧,代表作《一日三秋》《我叫刘跃进》《一句顶一万句》《温故一九四二》等

我也许永远不会明白刘震云什么时候说的是真话,也永远不明白他什么时候说假话。他总是用说真话的表情说假话,用说假话的神态说真话。他是我们这茬作家中最机智的一个人,谁要和他斗,便是找不自在。

我和刘震云第一次认识,在一次发奖大会上。只能算认识,大家匆匆照了个面,好像话都没说。分明他的架子大,可是以后互相见了,他却先发制人贼喊捉贼,反咬一口说我的架子大。这是他惯用的伎俩。见了谁,挺客气地先喊一声老师,态度绝对诚恳。你若是不好意思接受,他会很谦虚地说:谁都可以是我的老师。你若是反过来喊他老师,他立刻严肃地问你是不是真觉得他是你的老师,如果你说是的,那么从此以后,你就真成了刘震云的学生。苏童便是经过这么一段对话,正式成为他的弟子,我们在一起说笑的时候,刘震云常常不动声色地说:“对你的世侄,不用讲那么多客套。”我的世侄,自然是指苏童,由于刘震云的伎俩,我很轻易地大了苏童一辈儿。

有一次开会,我和苏童住一个房间,刘震云突然闯了进来,勒令我们在一张纸上写下自己的名字。写完了,他义正词严地宣布,这张纸将送去制版,我和苏童必须在指定的时间内,一人给他所在的报纸写一篇稿子。

隔了一段时间以后,他又慢慢悠悠地打电话给我,说我们的名字都已制好版了,就等着我们的稿子,又说人宁可失贞,不能食言,你和苏童太不像话,竟然胆敢食言。我们于是赶快为他写稿,而稿酬因为有他在里边张罗,却是那一年里,我和苏童拿的千字最高的一笔,用刘震云的话就是,为哥们捞两个钱,有什么臭架子好搭的。

刘震云在冯小刚导演的《甲方乙方》中饰演一名情痴

从刘震云打扑克的牌品上,也很能看出他性格的一方面。譬如我打牌,就是典型大爷脾气,能赢不能输,真正属于那种输不起的一类。哪怕别人故意让我几招也乐意,反正一输牌我就不想再打,连着几副臭牌,立刻溃不成军全无斗志。我的输赢全写在脸上,刘震云便太难捉摸了,他不仅胜不骄败不馁,而且根本不管别人的死活。反正和他一伙的人,都必须做好孤军作战的准备,因为他随时准备开溜,自己先当了上游再说。

我们打扑克的时候,他和王朔还有池莉老是组成京鄂联军,向江苏作家挑战,然而输的常常就是他们。我觉得其中最重要的一个原因,就是刘震云动不动就抛弃了王朔和池莉。当上游最多的是刘震云,只要能摸到一手好牌,他就很诚恳地对王朔说一声:

“对不起了王爷,寡人先走了。”

他这一溜走,剩下保护池莉的担子,自然而然地由充满骑士精神的王朔去扛,因此王朔的下游无疑最多。做了上游的刘震云很冷静地抱着膀子,在一旁看别人垂死挣扎。

刘震云是河南人,在我的印象中,河南人身上既有帝王之气,也有土匪之气。这两股气息糅合在一起,能造出一种绝妙的人杰。刘震云身上经常体现出一种玲珑剔透的聪明来。之前在上海,一大群感觉良好的作家,纷纷被按倒在皮沙发上,接受上海电视台“今晚八时”的专题采访。

在摄影机的扫射下,大家都尴尬和紧张,振振有词同时又有些语无伦次,侈谈大作家和大作品。轮到刘震云发言,突然冒出一句语惊四座:“现在就要说诸位是大作家,恐怕太早。”他的话仿佛冬天里的一大盆冷水,立刻让许多人感到突兀和不自在,尤其是某些在场的曾经一度十分红火的老作家,因为电视台主持人正是这么向观众介绍诸位作家的。

刘震云故意让自己的话出现长时间的中断,然后轻描淡写地补了一句:

“当然,现在就说大家一定不是大作家,这话也太早。”

这是典型的刘震云式的机智,可惜电视正式播出的时候,这一段被无情地掐掉了。专题片拍了一个多小时,最让人感到开心的,就是刘震云这两句暗藏杀机和禅机的开场白。

闲话王安忆

“王安忆也许是女作家中最健康的一位”

王安忆,作家,代表作《长恨歌》《天香》《桃之夭夭》等

王安忆在文坛上无疑算是一员老将了,不是因为年龄大,实在是文坛上出风头的日子太长。中国的青年作家中,她可能是最经得起折腾,也是最经得起挑剔的一位。当人们谈起文学的现状时,她显然不是一个能够忽视的话题。十几年前,南京的一批青年物以类聚,凑在一起搞了个同仁性质的文学刊物。因为年轻,难免气盛。加上几位写小说的,如李潮和徐乃建,当时在国内已有反响,害得我们这帮年轻人一个个都轻狂得不行,好像天下的文章就我们能写。记得那时聚在一起,常常把一些小说写得正红火的作家们,贬得一钱不值。

有一次,李潮发现了新大陆似的对我说:“兆言,不得了,现在新冒出来一个女作家,比徐乃建写得更好。”

这在那个年头,是一个了不得的评价,李潮的口吻中饱含了真诚。李潮不仅告诉我,这人的小说写得好,而且说明她是谁谁谁的女儿。王安忆的母亲和我以及李潮的父亲,是同一辈作家。在不知道王安忆的时候,我就听父辈们一边喝酒,一边以论英雄的口气谈过王安忆的母亲。我想王安忆肯定有和我一样的共同点,这就是写作之初,我们总是摆脱不了是谁谁谁的小孩的注脚。我们是在上辈的树荫下开始出道的,也许今天许多人已经不知道茹志鹃这个名字,已经不知道当年让茅盾老先生盛赞的《百合花》,但是文学史上这些事全记录在案。

王安忆与母亲茹志鹃(右)

我发表小说虽然有十几年,但事实上一向不太注意别人的小说怎么写。偶尔读到一两篇得全国奖的作品,只是感到好笑。最初对于王安忆也一样,除了知道她是个十分红火的女作家,对她的作品所知甚少。刚开始是上大学,不是外国小说不会去读,以后又读研究生,又因为论文的缘故,不得不玩命地读中国现代文学作品。老实说,我所以后来会特别注意她的小说,不仅仅是由于她小说写得好,而是她对我的成名起的重要作用。

作家成名可以有许多途径,有人一炮而红,还没知道文学是怎么回事,已经仿佛被全世界都知道,有的人却注定要经过一番磨难,甚至直到死后才被世人认识。我在刚开始写作的时候,曾经饱尝退稿滋味,吃尽无名作家的苦头。那时候,人虽然有几分狂傲,努力要写一些和别人不同的东西,然而稿子只要寄出去,很快就会被原稿退回。一段时间里,我非常羞于投稿,退稿弄得我信心全无,又害得我发誓要写出一鸣惊人的玩意儿来。我一边坚持不懈地写着稿子,一边做着完全不现实的成名梦。退稿只要迟回来几天,我便开始痴心地注意投稿刊物的预告,梦想着或许会在目录上突然出现我的名字。

连续五年没有发表一篇小说之后,我写了《悬挂的绿苹果》,为什么写这样一篇小说,现在已很难说清楚。也许是为了赌气,越是发表不了,我越是要写作。也许囊中羞涩,不得不考虑养家糊口,当时我和妻子的薪水加在一起还不足一百元,可爱的女儿才一岁,万一能侥幸发表就能变成钱,这是所有写小说的人无法回避的俗念头。偏偏这篇小说阴差阳错,竟然发表了出来,换了四百多块钱,我立刻毫不犹豫地搬了一台洗衣机回家。

王安忆是第一个为这篇小说叫好的女作家。有一天我去《钟山》编辑部,人们纷纷告诉我,说大名鼎鼎的王安忆写了一封信来,其中有一段专门表扬了《悬挂的绿苹果》。这封信起了一个非常重要的作用,因为那时候的一个大红大紫的人,她的话对许多编辑有很强的穿透力。人们也许未必真心喜欢这篇小说,但是王安忆说这篇小说好,别人就会真以为这篇小说不错。

我研究生毕业以后,进文艺出版社当编辑,第一次去上海组稿,便去拜访了王安忆。我没有当面向她表示谢意,想说也说不出口。反正就是胡乱聊天,既谈小说,也不谈小说,然后在她家里吃了便饭。她住的房子不大,充分体现了一个现代上海人的居住困境。那次给我留下的最深印象,就是她有着良好的食欲。有一个好胃口是做人的福气。

一个月前,在南京举办的城市文学讨论会,最后有一顿自助餐,我因为逃会而没有去,在南京作家中最能吃的费振钟,事后用吃惊的口吻告诉我,那天王安忆吃的竟然比他多得多。那是真的吃惊,费振钟用手比画着盘子尺寸,连连摇头。王安忆也许是女作家中最健康的一位,在中国女性当中,她几乎可以算是人高马大。她不是那种小家碧玉的南方女子,她的健康气息总是不停地散发出来,无论是为文还是为人,她的做派都很大气。

王安忆私下里说过的一段话,对我很有启发。她认为优秀的作家,不是布道的牧师,也不是技艺高超的调酒师。作家是什么,也许永远也说不清。作家是疯子或被放逐者,是不同于牧师和调酒师之外的第三种人。作家将以自己独特的方式布道,他技艺高超,与世隔绝,在别人的理解或误解中得到永恒。

闲话格非

“格非不会像我那样叫人抢了就抢了,

他一定会奋起反击”

格非,作家,代表作《江南三部曲》《望春风》等

格非曾经写信告诉我,说小时候得过一种怪病,那就是什么水碰到身上都烫,即使是凉水也如此。优秀的医生也许能说出所以然,不过大多数医生对于这种怪病,恐怕只是和我们普通人一样,听了目瞪口呆。不是什么病医生都能看好的,有的病自然而然地就好了,说是说不清楚的。

格非写信跟我谈这些,是因为我也和过去的他一样,正被一种很怪的毛病缠身,看了好多名医生都不见效。举例来说,我和朋友一起去洗桑拿浴,朋友热得吃不消,一次次出去冲凉,可我自始至终舍不得出汗,结果所有的热量似乎都到了头发上,摸上去烫手,和我一起去的朋友赞叹不已,连声说我是异人。当然这种异,其实是怪吓人的,格非写信给我,目的就是以身说法,用他自己的事例安慰我。

在文坛这个不大不小的圈子里,余华、格非、苏童,还有我,常常被放在一起议论。台湾出我们的书,宣传广告上也是这么写的。其实这几个人都比我小,也比我更有才华,尤其是格非,比我小了足足八岁,他成名的时候只有二十二岁。那一年他发表了中篇小说《迷舟》,这是一部至今仍为人们津津乐道的好作品。

我最后认识的也是格非,那是去山东领奖,心仪很久,一见面就好像成了老朋友。记得是在一家很不错的宾馆大厅里,格非孤零零坐在那儿,寂寞无比。见了我们,就像是见了久别的亲人。江苏作家人多势众,出门领奖,很少孤家寡人,动辄一帮一伙,这次我之外,还有周梅森和范小青。格非见了我们,连声说总算见到你们了,又说自己人虽在上海,却是江苏镇江人,老乡见老乡,两眼泪汪汪。可怜格非坐着硬座,千里迢迢赶来的,到济南已是半夜,不忍心让东道主来接他,将就着在车站前的草地上躺了半夜。夜里凉,格非竟然没有感冒。问他为什么不买卧铺票,回答说是买不到。

1993年的格非

在海南,《花城》的主编曾对我说过,你们这几个先锋派,没想到会这么老实。他的话当然有所指,作为主编,他肯定不止一次接待过不那么老实的作家。这年头,作家的活儿不一定写得怎么样,大摆作家臭架子的,却大有人在。毫无疑问,格非的小说属于第一流,但是他从来没有架子,不仅没架子,而且没能耐,连张卧铺票都搞不到。

在一次发言中,格非很诚恳地谈到自己一年的总稿酬是多少,他觉得这个数目对于一个作家来说,已经足够,因此作家不应该为了钱,而放弃写作的原则。会上和会后,大家都在议论,觉得格非太书呆子气,他所说的那点稿酬根本就不算多。人们的普遍心态,都是觉得房子永远少一间,工资永远差一级,说钱已经足够了,不是书呆子还能是什么。

格非有一块很昂贵的欧米茄手表,是老丈人出国带回来的礼物。我们曾在一家手表店做过比较,那种远不及他那块表的,也要卖好几千块钱。蓝星笔会期间,在三亚一家挺像样的宾馆里,我和王干住一个房间,格非和余华住一个房间。有一天晚上,王干和余华为谁的围棋段位高,大打出手难解难分,于是格非只能逃到我房间来。晚上临睡觉时,我这人马大哈,忘了将锁已经有些坏的门锁上,结果天快亮时,三名小偷溜了进来。我被窸窸窣窣的声音惊醒,睡意蒙眬中,还以为是格非起来上厕所,后来又以为是他在找安眠药。安眠药放在我的裤子口袋里,我转过身,刚想和他说话,却看见枕头边站着两个陌生人,没明白过来是怎么一回事,站门口的另一位已向我扑了过来,手对着我潇洒地一挥,一大团气雾劈头盖脸,我只感到眼睛疼喉咙痛,差一点窒息,看不见也说不出话。格非被我挣扎的声音惊醒,尚未坐起来,便享受了和我同样的待遇,立刻被掀翻在床上。

好不容易才喘过气来,我当时就明白是遭劫了,格非以为是有人在和他开玩笑,气愤地说:“太野蛮了,怎么能这样?”

这次遇险,我和格非一人损失了一块手表。我的是块旧电子表,扔了可惜,偷了不心疼,格非可就惨了。事后,警察赶了来,是位穿便衣的局长,溜之大吉的小偷当然抓不到,我们却不得不老老实实像写小说那样,坐下来写下事实经过。很多人都跑来问我们,一边问,一边笑,不相信我和格非的遭遇会是真的,因为这件事太戏剧性了。在报上也见到过,真出在自己身上,甚至我们都有些怀疑它的真实性。那喷向我们的气雾,可能是进口货,供女子防身用的,也可能是“敌杀死”,反正那滋味不好受。

格非后来很紧张,说如果真知道是小偷,很可能出于本能,跳起来搏斗。余华曾对我说过,格非是个非常勇敢的人,他常常在街上为了打抱不平,会和别人动手打架。勇敢是一种本能,就像我的本能是懦弱一样,格非不会像我那样叫人抢了就抢了,他一定会奋起反击,我们显然不是那三个小偷的对手。

闲话苏童

“更像一位误下赌海的失足少年”

苏童,作家,代表作《黄雀记》《妻妾成群》《碧奴》等

苏童戴着眼镜打麻将,最能反映出他的特征。一戴上眼镜,给人的感觉是老气横秋,一本正经。这是一个小孩子在冒充大人,尤其到了摸关键的牌时,他更像一位误下赌海的失足少年。麻将桌上的苏童谈不上儒雅,一输了也喜欢骂别人,当然更喜欢骂自己,然而无论怎么骂,他还是一个憨厚的男孩子的模样。

好几年前,《上海文学》的吴泽蕴来南京组稿,因为住在锁金村,离我们的距离遥远了一些,带信让我们去见她。我和苏童骑车去了,回来时,绕道中央门的南京商场。那时候的南京商场刚刚开业,号称本市面积第一大商场,东西多,人也多。正是通过那次逛商场,我发现苏童有很强的购物欲。那时候的苏童还谈不上大红大紫,只是一个手头不宽绰的文学编辑。他流连于电冰箱柜台,细心研究着不同的牌子,比较价格和式样。他的认真和专注给我留下了一个很深的印象。这以后,我时常在苏童的小说中,读到这种男孩子对物质世界的由衷迷恋。一双回力牌球鞋,一台老式的木壳收音机,一个装着香粉的小盒子,那种发自于内心深处的向往。

苏童最好的小说是描写少年。他文集的第二本就干脆命名为《少年血》,这是个带几分矫情,同时又带着几分童真的小说集。书的封面上,苏童写道:“我知道少年血是黏稠而富有文学意味的,我知道少年血在混乱无序的年月里如何流淌,凡是流淌的事物必有它的轨迹。”少年情结是苏童小说最重要的内容,稚朴、向往、迷恋,少年的血在血管里不安分地流淌着,所有这些都不同凡响地构筑了苏童小说中的人文景观。也正是出于这种对苏童的偏爱,我还是认为苏童的《城北地带》是本好书,而且前半部分或许比后半部分更好看。

男孩子的可爱,恰恰同女性的少女时代更具有诗意一样。这是一个会被文学所忽视的话题。 当我们谈到红颜已老的时候,我们通常想到的是女性,是那些曾经如花似玉的女孩子们。苏童的小说让我们想到了男孩子的意义。女权主义者一定意识到了,人们过多地谈论女性,恰恰是因为谈论者采取了男人的视角,红颜已老、明日黄花只是男人的感受,是男人的感叹,或者说是为了男人的感叹。苏童的小说无意中为女权主义的思想提供了一个可以探讨的文本,或许也是苏童的小说为什么会受到女性欢迎的原因。

苏童本人和他的小说一样,他看上去就是个大男孩子。不止一位女作家说过苏童是个很不错的男孩子。那一年开青创会,我和苏童住一个房间,有一天晚上,有个女人打电话进来,约苏童到楼下咖啡厅去坐一会儿。这是一个神秘的匿名的电话,我就听见苏童反复地问:

“你到底是谁?”

电话里的女人显然在捉弄苏童,她告诉苏童自己是谁并不重要,关键是他敢不敢下去。苏童结结巴巴地说:

“我不是怕,但我不知道这么晚了,你要找我干什么。”

电话里的笑声让我相信那女人绝不是一个人在打电话,很可能有一大帮女人。生活中,我们已经习惯男人和女人开一些这样无伤大雅的玩笑,而思想解放的女性先驱也开始拿男人当作了娱乐对象。我想苏童那天晚上,心脏一定像初恋的小男孩子一样跳个不歇,挂了电话以后,他虽然若无其事地笑了,而且还骂了一句粗话,但是脸却像块红布似的不可遮挡。

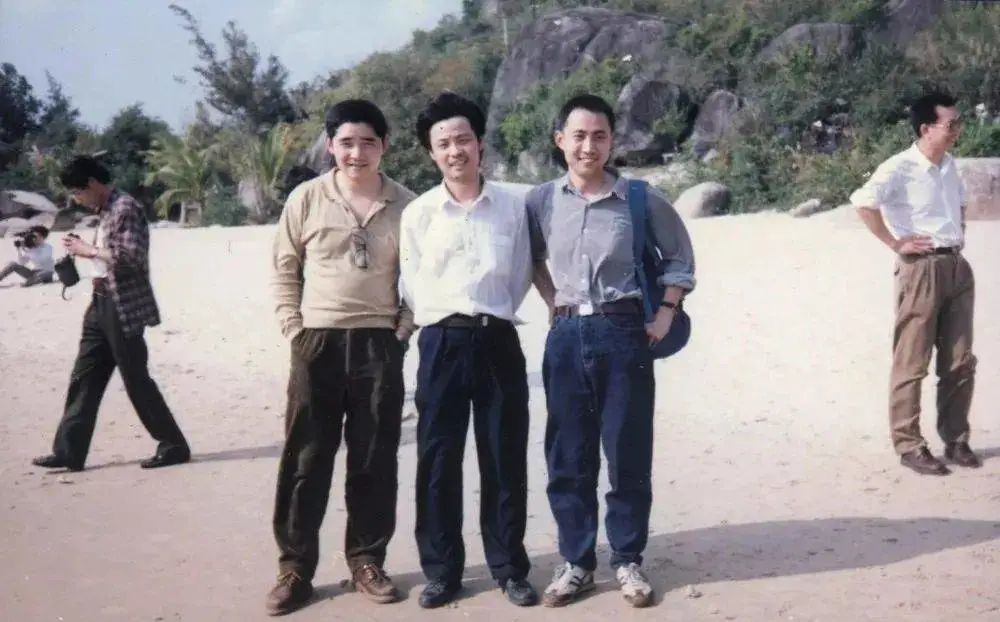

左起:苏童、余华、叶兆言

我和苏童有许多一起出门的机会,安排我们住一个房间是经常的事。中国特色的笔会,说穿了就是一些不花钱的公费旅行。我最不习惯的是要记住随手带房门钥匙。宾馆里的钥匙总是附带着一块很大的塑料牌子,弄不好就不知道扔哪儿去了。按惯例钥匙都是苏童带的,他自我感觉比我更有头脑,而我也趁机落得省事,出门时大声叫着:“苏童,钥匙!”他立刻跟班一样应着:“知道了,没问题。”

苏童是个爱整洁的人,即使住在宾馆里,也喜欢收拾得干干净净。有一次他似乎有些忍不住了,当我声明自己最怕整理房间时,他不好意思地说:“我发现你是蛮喜欢摊的。”摊这个字在吴语中意味太乱,邋遢,到处乱放东西。苏童是苏州人,这是他难得露出的几句苏州腔,当然是经过普通话修饰过的方言。

苏童的可爱之处是他保留的一些男孩子气。 我们出门在外,最怕自己动手洗衣服。因为时间都不长,我不到万不得已,不换衣服。每次出门,只带一两套备用的,到笔会开到一半的时候才换上。天冷没问题,天热便有些尴尬。苏童这一点上和我一致,不过他习惯于两套衣服交替着穿。晚上要去参加舞会了,换衣服前闻一闻,哪套气味小一些,就毫不犹豫地穿哪一套。苏童的绅士风度好像也更带着一种孩子气,他现如今已经很阔了,常常会说一些让锦囊羞涩的人生气的话,譬如花很多钱买了一双鞋子,然后非常矫情地说:“这不贵,一点都不贵呀!”别人说这种话不可原谅,苏童说了只觉得他可爱。

之前在上海,我们从宾馆去《收获》杂志社。一辆来接的小面包车坐不下,我便带着自己和苏童的行李坐出租车去。下车时,我忙着跟熟人打招呼,结果出租车把我们的行李都带走了。这样的洋相,经常出现在我的身上,等我想到,出租车早没了影子。这时候,苏童坐的面包车姗姗来迟,大家都很着急地问他行李里有没有贵重的东西,他好像早就会料到我要出差错一样,笑着说:

“我怎么可能那么幼稚,叶兆言这人,哪能让人放心。”

果然他有一笔刚到手的稿费,数量还不小,不过是随身带着,因此安然无恙。附带说一句,那行李后来也找到了,《收获》杂志社不得不专门派人去取。

本文节选自

《生有热烈,藏与俗常》

作者:叶兆言

出版社:北京联合出版公司·时代华语

出版时间:2021年5月