李泽厚|我活着正在写这些字,你活着正在看这些字

湖南宁乡、江西赣县、北京、科罗拉多……这些城市几乎串起了哲学家李泽厚的一生。读万卷书、行万里路,有如此丰厚的经历仿佛也恰好印证李泽厚关于实践美学的观点:“人类的实践才是美的根源,内在自然的人化是美感的根源。”

下文摘编自《李泽厚散文集》,其中有对故乡的怀念、对爱人的思念,恰好也提及了李泽厚一生所到过的那些城市。在李泽厚看似淡然的笔调中,正是于生活的细微之处的哲思。

往事如烟

人们常常说,往事如烟、浮生若梦。其实,梦醒了也还是梦,否则便是死亡,但我们却都活着——我活着正在写这些字,你活着正在看这些字。

人活着很难不成为记忆的负荷者。人们也常说,年纪愈大,愈爱怀旧。不过对我来说,回忆使人痛苦。因之只能回想一些非常表面不含内容而且是小时候的事情。那真是往事如烟,如梦如幻,好像根本不曾存在却又肯定发生过的情景了。

最早是两岁时祖父抱我逛汉口市街的情景。一点也不清晰,只好像有个铜像在那里,这还可能是以后把图片上南京市孙中山铜像混在一起的缘故?但家人说有过这件事。其后是电影院失火,母亲携我逃出,那已是五六岁了,依稀有点印象,但还是不清晰。再其次,是母亲在黄包车上告诉我快下乡了,说乡下的一些人物,其中有一个比我大两岁的表姐。但在记忆中,我又把她与当时同宅邻居也比我大的女孩叫方永(当时小皮球上有个“永”字公司标记,所以记得特别清楚)的混在一起了,而且有种异样感觉。当然还有好些五六岁时的往事:芝麻酱、蜡光纸、叔叔婶婶……都仿仿佛佛、如真似幻,但要讲起来,也会很长。

汉口码头旧景

下面可就是非常清晰对我也非常重要的记忆了。一次是鹧鸪声,这是在宁乡道林便河大屋我家客厅的黄色大方桌前,七岁。一次是躺在小小竹床上,面对灿烂星空,这是在江西赣县夜光山的夏夜里,十一岁。一次是淡月碎在江水中,闪烁不已,这是走在赣县的浮桥上,十二岁。这三次都有一种说不清道不明的异常凉冷的凄怆感,像刀子似的划过心口,难过之极。为什么?我始终也没有弄明白,因为并没有什么具体事件或具体原因。但自那以后,听鸪声,看星空,望水中碎月,经常会涌出那种梦幻似的凄怆感觉。

还记得有一次在火车上,这已是五六十岁的老年了,偶然听到放送《秋水伊人》歌曲,它一下子把我拉回到抗战时沦陷区的农村少年时代,这首歌在那时候是很流行的,也没有什么具体事情,但它令人记起那可怜的寂寞时光。那秋天的落叶,冷清的庭院……与歌曲那么相似。那时我没有任何人来往,独自读着艾青的诗、艾芜的小说、聂绀弩的杂文,生活极其单调穷困。将来会是怎样的呢?当时一点也不清楚。像一条没有前景的路,或者根本没有什么路……

如今一切都已清楚,生活已快到尽头。但那少年时代一切都没有决定的情景,在记忆中仍以如此清新的信息扑面迎来。还有那没有果实的少年情爱,那么纯真、羞涩,其实什么也没有,但后来的激情与狂热总无法与之相比。暮年回首,是那样一种令人心酸的奇怪的味道。便河大屋早已不在,那金桂与银桂,那大院门旁的双石凳,那个有枇杷树的小花园,那被白蚁蛀空了的危险的读书楼……都早已荡然无存,但它们却随着《秋水伊人》的歌声如画似的回来。

记得当时在火车中因此拖延好久才入睡。一觉醒来,以为天亮了,原来才夜三点,是月亮的光线——窗外一轮满月。

火车飞驰过田野、村庄、河流,一切那样安静,车内有时还有各种声响,窗外却毫无,我知道这是隔着双层玻璃窗的缘故。但我看着那毫无声息沉睡着的田野和村庄,远近都有“渔火三两点”似的灯光,灯光也非常安静。不动的山、不动的树、不动的灯光,却又如此不停地旋转、驰过、消失,又重现、又移转、又消失。但总是那样的安静,无声无息,那天地与我没有任何关系……

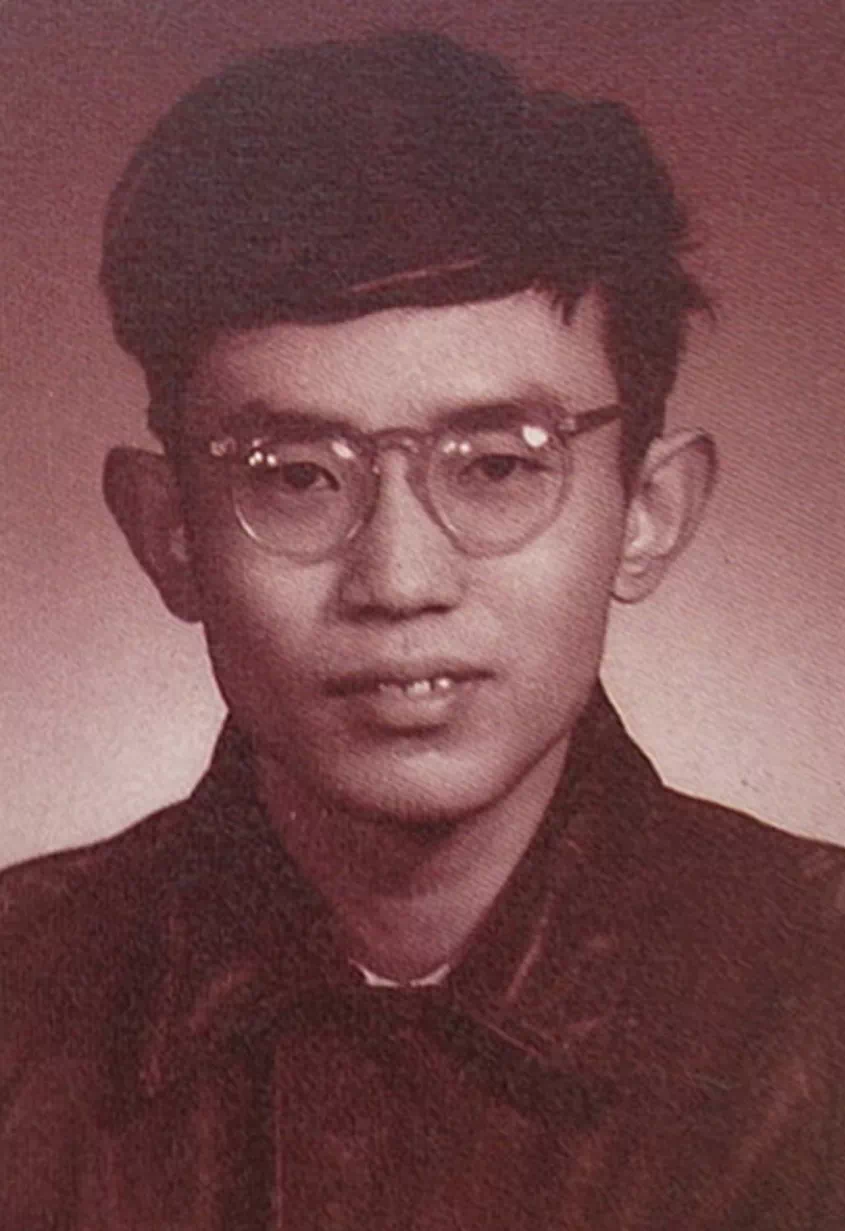

年轻时期的李泽厚

又是那样说不明的感觉抓住我。这些田野、河水、灯光将一直在那里,月亮也如此,会老照着它们,尽管没有人,人都睡了,人都死了,你、我都没有了,一切仍在那里……

活本偶然,上述这一切更非常偶然,非常个体化:它们只对我有意义。它们不成其为“往事”,而且早已消失得无影无踪,但又依然那么实在。它们如烟似梦,却仍然是我这个个体真实存在的明证。

(原载《明报月刊》2002年1月号)

故园小忆

春节之前,《湖南日报》的朋友约我写篇“故园情”的千字文。提起故乡的春节,“大人盼插田,细伢子望过年”,这小时候听来并记住的谚语,使我觉得千字根本不够写。不过,如今坐下真正动笔时,又觉得填不满这一千字了。

因为我不知道说什么好,也不知道从哪里说起好。纷至沓来的回忆和思念使我伤感而困惑。冷静算一下,我在湖南先后不过十余年,最长的一段,在宁乡道林和长沙,也不过八个春秋。但我总觉得那十多年特别是那八年,比我在这里(北京)的三十五年要长得多。有人说,少年的时日比成人长几倍;有人说,记忆像筛子,只留住美好的东西;小时候无忧无虑,美好的记忆多,所以觉得长……这些也许都有道理,但又似乎并不能使我信服。实际上,少年时日并不长,而且也多创伤和痛楚,只是不愿意想它罢了。经常想起并愿随意写下的,大都是早经无意识编选过了的那些宁静、闲散、日长如小年式的悠悠岁月。

宁乡道林古镇

这可能与自己偏爱二十年代的某些散文也有关系。记得鲁迅说过,故乡一些东西“也许要哄骗我一生,使我时时反顾”(《朝花夕拾》)。便河老屋早已拆除,是一去不复返了。但那庭院中的金银桂花树,那大门前的两个大石凳,那有着枇杷树的花园,那似乎很长、绕着水塘和竹林的围墙……不仍然存留在记忆中,时时哄骗我去寻觅么?是不是这些给我幼年的心灵成熟中打上印记的东西,老潜在地引导我对时间、存在和人生之谜去时时反顾呢?

我家既非地主,也不是农民,长时期住在城市。但我怀想最深的,却仍然是那些大片金黄色油菜花的田畴,那漫山遍野热情执着的映山红,那充满了甜蜜的润湿感的江南农村的春天气息……这些,确乎已经阔别多年了。

当然,回忆中还有人。亲爱的妈妈,敦厚的弟弟,年迈的祖母,比我大两岁的聪明的表姐……

当然,还有靳江中学。它离家三十里。我每周往返一次,回家过星期天。记得我总愿意邀表姐同路。我们是同班同学,家同在那个便河老屋。当时我十三四岁。有一次在路上,我用硬纸折成戒指形状给她戴在手指上。她只戴了片刻。我们一句话没说,我却感到很高兴。为什么呢?当时并不大明白。只是留下来的记忆,还如此鲜明。但有的时候,却是我一个人走。三十里路长而又长,我只好在路上背要考试的古文,背不出来,便拼命想,这样不知不觉走了不少路。我当时对自己这种既打发长路又利用了时间的“发明”沾沾自喜。

湖南中等教育一向发达。靳江只有初中,地处乡村,且属初办;但回想起来,教员、校舍、图书、同学……都相当不错。我在这里读了不少课外新书,交了张先让、杨章钧、谢振湘等好朋友。还办过壁报,每期四版,刊名《乳燕》,小说创作占了大半篇幅。比我高两班的龚振沪(龚育之)也办了个叫《洞观》的壁报,两版,多自然科学内容,颇有水平。这些都是“民办”的,还有“官办”和班级办的。当时在我们这些小小学生里,自发的辩论和议论似乎还不少,其中一部分,便是针对着学校和校长的。

靳江

记得有一次周会,校长周忠箸把我和龚振沪叫上讲台,让我们把一只胳臂举起来,卷起衣袖给全校师生看。他说,这两个学生成绩都非常好,但身体太差,这么瘦弱,这怎么行?!当时我既害怕,又高兴,印象至深。几年前我问龚育之同志,他说他也记得。去年我在桂林看望这位分别了四十多年的校长,谈及此事时,他当然早已淡忘了。他已八十高龄,仍在大学带研究生,孜孜不倦地搞翻译。想起自己比他当年认真负责地当校长时,年岁大多了。日月不居,盛年难再,虽然发胖,仍苦于身体不好,回首往事,真有点感慨系之的味道。

靳中还有好些事,以后还有更热闹的第一师范……但所有这些“故园情”,不但是琐碎拉杂地往后看,无关大事,而且也毫无关乎春节。于是,我该知趣收场,下笔可以自休矣。

(原载《湖南日报》1986年2月9日)

地坛

住在地坛附近二十多年了,不觉得什么;如今要搬走,却分外地留恋它起来。

地坛是个很不著名也很不惹眼的公园。几年前,还简直很难说是什么公园,不过是用围墙绕起来有几片树木的大块方地罢了。但对我来说,它却是一块圣地。记得上午开完乌烟瘴气的各种批斗会、“学习”会、小组会,下午我总要一个人到这里来散步、透气,也想一些自己愿意想的问题。

久而久之,便成了习惯。尽管不是每天必到,但只要有空就来,而且都在下午。在这里,我看过许多次桃李花红白盛开,然后是落英遍地;也欣赏过黄叶满林,西风萧瑟;真是“春花秋月何时了,往事知多少”。特别是黄昏日落,这里人很少,稀疏的树林、宽阔的道路、宁静的氛围,可以使人心旷神怡,悠然自得。平常生活空间小,生存质量低,这时似乎突然得到了解放和充实,感到非常愉快。所以,即使风雨冰雪,即使有一堆事要做,只要下午能抽空,我总要来的。

地坛旧貌

与我似乎抱同样态度但动力有异的,是有时可以看到的那一对对的恋人。他们不管天有多冷,顶着大棉猴,也要紧凑在那些冰凉的椅子上。当然我知道,这是因为没有供给他们更好的约会地方,但我仍为这些热恋所感动。比起北海来,地坛作为恋爱场地,确乎太单调了。我记得在北海有划船、钻山洞、看星空……在地坛,只有这种平凡的安详宁静。但如果习惯了,你却更喜欢它,喜欢这种宁静的厚实和沉着。

前些年,地坛毫无修饰,也不收门票。并且总有一群人,大概是北京的老工人、老居民吧,优哉游哉地在离北门不远的内围墙边蹲着下棋,三五人一堆,有好几堆。每次我都要走过那里,有时站着看半小时。如今,这些似乎都不见了。地坛北门外的平房已变成楼房,地坛里面也装修一新,增添了好些亭台回廊,还有儿童游艺场、茶室、小卖部、售票处。这两年春节还有人山人海的庙会。星期天,这里也是游人如织,熙熙攘攘,非常热闹的了。

这些时候我都不去。我好像仍然偏爱那个似乎荒芜了的安静的地坛。高兴的是,直到今天下午,我到地坛散步时,仍然是那样地游人稀少,仍然可以领略那四顾无人、安宁静美、令人心醉的气氛。

可惜,我毕竟要搬家了,搬到西城之西,再来这里散步的机会大概是没有了。这更使我觉得,我真有幸在它身旁生活多年,度过了那曾有许多艰难的岁月。

1986年2月于和平里九区一号

(原载《北京晚报》1986年2月10日)

黄昏散记

又好几天没去散步了,今天顶着寒风,也出去走了半小时,当回身往家转时,突然看到了那个刚上来的满月;原来今日是元宵节,难怪远近都有一些稀疏的鞭炮声,以前却似乎一点也没听到,大概是没有留意。

啊,那月亮,那么大,那么圆,那么贴近,它就好像在那高楼的背后不远。今天有风,空气本也不清洁,那月亮虽没被云掩罩,但也总有点朦朦胧胧。最使我奇怪的是,似乎从来没看到过这么大这么亲切的月亮。我看月亮好多好多次了,记得不久是在科罗拉多两度看到的满月:那么冷,那么远,那么安静。这次却混混浊浊,热热闹闹、朦朦胧胧,但特别亲切,特别惹人喜欢。

主要是它显得那么傻。那个胖脸庞,笑嘻嘻的,圆得过分。于是我想起E,我想如果我们这时走在这路上。

吃饭时听广播说今夜有月全食。总是这样,刚完满便有巨大的缺陷,欢喜之后便是黑暗,“月有阴晴圆缺……此事古难全”。人生何时能做到心静如水,一波不兴呢?但那样,岂不也就死了么?人便在缺陷中生存,在苦痛中欢欣,然后,“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”。

E明日不能来;她将有新的期待、希望和欢乐,而我则如钟表一样,仍将慢慢散步在已很少行人的大道旁,像一切都不曾有过。然而,我总难忘记屠格涅夫《贵族之家》那最后的小说结尾,丽莎——这个决心做了修女的少女——眼睛的睫毛毕竟要轻轻闪动一下。难道这就是人世的芬芳,人生的真谛?没有它,就将地老天荒。

那么,又有什么要再言说的呢?窗外的月亮已升得很高,也不再那么大、那么傻、那么亲切了。我于是停笔。

1989年元宵匆笔

忆香港

上午接再复为《明报月刊》约稿的电话,夜半收总编辑耀明兄的约稿传真,好像应该为香港说几句新年吉利话。但除了祝福经济恢复和发展外,我实在想不出什么好话来说,毕竟离开已两年多,许多情况即使不淡忘,也是很不了解了。

但是,我经常回忆起香港。

十多年来,我来往香港有好些次。每次,主人和朋友们都热情招待和宴请,使我至今心怀感谢。香港美食名不虚传,香港购物令人愉快。使我更回味的,是香港那灯红电绿与水色山光浑然整体的美丽。

记得那一年在中大会友楼,大玻璃窗面对大海,狭长、安静的公路蜿蜒海岸。隔着玻璃窗,风和日暖,万顷无波,令人心旷神怡,煞是好看。夜晚暴雨,急风嘶啸,树木摇晃,骇浪如奔,在几近墨黑和有些紧张的氛围中,路灯高悬发光,电绿灯红的宏伟建筑明灿如常,开着亮灯却难见身形的车辆依然疾驶而过……这似乎更使人心满意足而感触良多。可惜我不是文学家,写不出这幅幅自然兼城市的壮丽风景。会友楼有本题字册,上面有好些客人题词,记得还有张灏兄的一页。我当晚写了一副对联在册子上:

极目江山窗外万顷波涛如奔肺腑

回头家国胸中十方块垒欲透云天

那是1995年。我由穗过港,被邀讲演,便重申了正遭严厉批判的“西体中用”,心中大概很有堆块垒闷气。当时香港尚未回归,所以有“回头家国”。日月不居,“块垒”尚未消除,而倏忽竟又十年。

香港街景

忆香港,我当然更会想起在城大的愉快生活和舒适环境:简洁实用的房室建筑、巧致幽深的后山设计、温文尔雅的文化中心、近在咫尺的购物商场。夏日黄昏,我坐在尖沙咀阶梯大道上享受着海风、晚霞和对岸建筑,其中据说曾惹人不快、钢刀似的插入群体的那座,对我显示着分外的明快和特殊。冬天晚上,我坐在电车上层从西到东无目的地闲逛观览,比较安静的小铺面和喧嚣之极的闹市街交替呈现。香港有这摇摇摆摆的老电车,有车水马龙的新公路,有安宁平静草木繁盛的西式小公园,有香烟缭绕极其俗套的大仙庙。这大概就是香港的智慧:在小块土地上弯弯曲曲,尽量包容;看似山穷水尽,却又柳暗花明。

人们说,人老了,易怀旧。香港并非我的故旧,却仍然令人常常怀想。是什么原因呢?这我倒真是很不清楚了。

(原载香港《明报月刊》2005年1月号)

蒲公英

又到了拔蒲公英的季节。

蒲公英给我最早的印象,是吴凡那幅小女孩吹蒲公英的画,还是非常年轻的时候看到的,至今印象犹存。可见,蒲公英给我的感觉很好。

但在美国后院要拔除的蒲公英,却是开得遍地的灿烂小黄花。这小野花鲜亮、普通、幼小,它一片片地漫布开来,尽管毫无章法,可以说是乱开一气,却使整个庭院显出一片金黄。我觉得挺好,并不难看。不过按美国住家的规矩,却必须铲除。我至今也不了解为何定要铲除的道理,总之要拔掉就是了。于是乎拔。用手,用小铲、大铲、专门制造的铲来拔。大大出我意料的是,这小黄花的根非常坚韧,它长且粗,特别是非常的长。要把它连根铲除或拔出,非常不容易,而且是拔不胜拔。经常是累了大半天,似乎清除了一小片,第二天,就在那块认为已被根除的土地上,迎着阳光,小黄花又照样地茁壮地灿烂地开了起来,一点办法也没有。最后只好雇请专业人员大洒药水予以消灭,反正现代人类的科技发达。

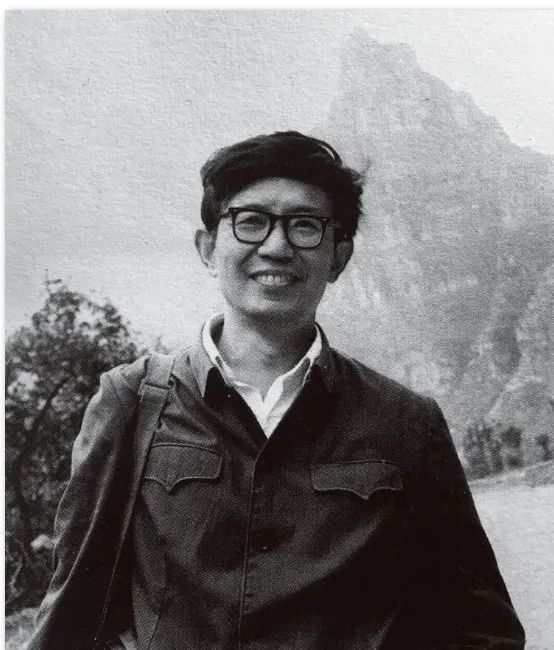

李泽厚

这蒲公英的难拔使我想起五十年代下放劳动时的田间除草。除草劳动种类很多,我特别记起的是,像拔蒲公英一样,拔那长在庄稼中的野草。那野草倒不开花,但像恶霸似的躺在地面,四肢放肆伸开,长得又肥又壮。老乡说它们夺取庄稼的水分和养料,必须拔除。但拔除也不容易,虽说没拔蒲公英这么难,却也要长久蹲下身去,好费一番气力。因此在这劳动中,我很憎恶这些难以拔除却又必须拔除的野草。

记得当年暗中思索:人们,当然包括我自己,都读过许多歌颂野草的诗文篇章,从白居易的“离离原上草”到鲁迅著名的野草散文集,都在赞颂野草那顽强的生命力,却从没想过这顽强的生命力恰好是庄稼和农家的死对头。所以我当时想,那些诗文和自己的喜爱确乎是由于没有干过农作耕耘,因之与“劳动人民的思想情感”距离甚远的缘故。

我非出自农家,又素不爱劳动,属于当时应下放劳动以改造思想的标准对象,对野草的爱憎不正好证明了这一点吗?但是,我一面除野草,也信服上述理论,活儿也干得不错;一面我又仍然喜爱那“春风吹又生”和鲁迅的野草文章。

由蒲公英而想起拔野草,如今一切往矣,俱成陈迹。且回到这目前的拔蒲公英吧。除了难拔之外,它最最使我惊异的是,小黄花过不了多久就变成了圆圆的小白球。在一些郊野,它们还成了大白球。它们高耸、笔直,不摇不摆,但如果你手指稍稍一触,它便顿时粉碎。它们是失去了生命最后岁月的僵尸。它们没有树叶陪衬,没有一丝绿色,就是赤裸裸的狰狞的大白球,彼此比肩挺立在一块、一排、一片。它们与那小黄花似乎毫无干系,完全异类。这使我非常惊骇,这怎么可能呢?怎么可爱的、美丽的、天真烂漫的小黄花竟变成了如此凶悍、绝望、疯狂的大白球了呢?太不可理解了。难道时间一过,岁月一长,就会如此么?就必须如此么?

我散步归来,天色渐黑,四野悄然,就那些白团团的大圆球顽强地竖立在那里。面对它们,我却一点也没有岁月流逝的感伤,只感到一种莫名的、真正的恐惧。“繁华如注总无凭,人间何处问多情。”可怕的大白球代替了诗样的小黄花,你于是永远也找不回那失去的柔情和美意。

(原载《明报月刊》2007年1月号)

本文节选自

《李泽厚散文集》

作者: 李泽厚

编者:马群林

出版社: 世界图书出版有限公司

出版年: 2018-3

编辑 | 仿生沙虫

主编 | 魏冰心