《倾城之恋》:张爱玲也无法掩饰白流苏和范柳原之间的爱情

在《倾城之恋》中,白流苏和范柳原在废墟中建立起一个家庭。然而,两人之间究竟有没有爱情?张爱玲曾调侃说,白流苏和范柳原都是自私的,他们不过是在兵荒马乱的年代为自己寻求一个容身之所,国内一些学者也认为《倾城之恋》“这部爱情传奇是一次没有爱情的爱情”。

复旦大学中文系教授陈思和,细读《倾城之恋》后,深信两人之间存在着爱情——白流苏和范柳原在第一次相见后便真正动情,否则他无需把白流苏从上海的陈腐家庭里解脱出来,她不会义无反顾地从上海跑去香港找范柳原。两人在张爱玲设计的恋爱机巧下,小心翼翼地剖白着自己的内心。

关于《倾城之恋》,已经有很多人写文章分析它了,有一些看法我不必在这里重复。我有个偏见,对张爱玲这部小说的理解,研究者多少是受到了作者自己的一些说法的影响。譬如张爱玲喜欢在小说里调侃人物,她在描写范、白终成眷属时忍不住调侃说:“他不过是一个自私的男子,她不过是一个自私的女人。在这兵荒马乱的时代,个人主义者是无处容身的,可是总有地方容得下一对平凡的夫妻。”这段话一直影响着研究者,他们把这对男女主人公朝着自私自利的方面去理解,就轻慢了他们之间确实存在着的爱情。

我还是比较同意一种说法,说它是“尝试着用一种新的方式,来处理男女恋爱的问题,她把男女的谈恋爱加以夸张,认为是一场亘古未有的智慧考验战”这对张爱玲来说是很不容易的。我以前不太喜欢读张爱玲的小说,就是感到这个女人太世故,文学是需要一点天真的,需要一点真性情。

现实生活中得不到的东西放在文学作品里加以想象,常常能够给人以温馨的感觉,而太世故了,把一些想象的事物看得太穿,就没有意思了。就像张爱玲把红玫瑰想成“墙上的一抹蚊子血”,把白玫瑰想成“衣服上沾的一粒饭黏子”,这些古怪的比喻里隐藏着一种洞察世态人情的冷酷,反而没有什么趣味。

而《倾城之恋》是一个例外,张爱玲很难得地写了一场对男女主人公来说都是有血有肉、充满现实感的爱恋故事。

01

白流苏和范柳原之间有没有爱情?

我想请大家关注一个问题:白流苏和范柳原两个人之间到底有没有爱情?这是读这篇小说的第一个问题。

有些女权主义评论家是否认他们之间有爱情的,如孟悦、戴锦华就是这个观点。她们说:“这部爱情传奇是一次没有爱情的爱情。它是无数古老的谎言、虚构与话语之下的女人的辛酸的命运。”同学们的讨论发言也谈了对这个问题的看法,我的印象是倾向于说他们没有爱情的比较多。我个人的看法却相反。也许有人会批评我总是从古典的意义上去把握张爱玲,企图在小说里寻求什么确定性的因素。

但我还是觉得,范柳原和白流苏之间应该是有爱情的,为什么这样说呢?因为在这个作品里,有一个非常重要的细节我没有读到,或者说是作家故意把它疏忽了。那就是白流苏和范柳原第一次见面的场景。

本来徐太太是把范柳原介绍给流苏的妹妹,但是四奶奶以为范柳原是个华侨富商,就想把自己的女儿嫁过去(她女儿只有12岁),流苏的妹妹不愿意四奶奶的两个女儿跟她竞争,就把流苏拖去作陪,她以为姐姐是离过婚的女人,不会有竞争力。结果偏偏是姐姐把妹妹给挤掉了。她妹妹宝络、包括他们全家都没有想到白流苏还有竞争力,能够与一个那么风流倜傥的华侨富商有结合的可能性,他们完全不提防白流苏。

这个故事是从大家回来以后开始的,妹妹觉得扫兴,已经睡觉了,四奶奶还有三奶奶就在那儿啰里啰嗦地讲这件事,大致的情形就是范柳原把他们全家请到一个舞场里去跳舞,可这是个老派人家,人们都不会跳舞,呆若木鸡地坐在那儿,唯一能跳舞的就是白流苏,而且不止跳了一场,跳了两场三场,两个人跳出感情来了。旁边人当然都看在眼里,他们都在生气,觉得白流苏的轻佻搅了她妹妹的好事。

但谁也没有想到,这件事会给白流苏的命运带来许多未知数。首先是白流苏因此爱上了范柳原。小说文本里有两个细节可以对照来读:前面曾写到四奶奶三奶奶骂流苏的时候,她气得发抖,显得很可怜——

白流苏在她母亲床前凄凄凉凉跪着,听见了这话,把手里的绣花鞋帮子紧紧按在心口上,戳在鞋上的一枚针,扎了手也不觉得疼。小声道:“这屋子里可住不得了!……住不得了!”她的声音灰暗而轻飘,像断断续续的尘灰吊子。她仿佛做梦似的,满头满脸都挂着尘灰吊子,迷迷糊糊向前一扑,自己以为是枕住了她母亲的膝盖,呜呜咽咽哭了起来道:“妈,妈,你老人家给我做主!”她母亲呆着脸,笑嘻嘻的不做声。……

流苏跪在她母亲的床前,要向她求救。其实母亲已经走掉了,她只是一个幻觉,她母亲“呆着脸,笑嘻嘻的不做声”,好像满不在乎。这段细节非常像《红楼梦》里林黛玉的一次噩梦,也是在梦幻里跪在贾母面前,叫外婆来救她,那个时候贾母也是呆着脸儿笑道:“这个不干我的事。”我读《倾城之恋》,觉得这段是模仿了《红楼梦》的,如果参照《红楼梦》这个细节,那时林黛玉已经感觉到自己在贾府孤立无援,非常绝望,而白流苏也是非常绝望的。

可是,当她跟范柳原见了面、跳了舞回来,她的情绪完全变了,下面一段细节写得很精彩,外面人都在骂她,可是流苏心里一点都不烦,不仅不烦,而且非常勇敢,非常沉着,她的妹妹当时生气不说话,她也不跟她妹妹去解释,她心里充满了喜悦:

范柳原真心喜欢她么?那倒也不见得。(这句话是白流苏的心理表露和猜测。)他对她说的那些话,她一句也不相信。(可以想象,那天范柳原已经跟她说了很多讨好她的话。)她看得出他是对女人说惯了慌的。(这是离婚的女人对一个所爱男人的自我防卫心理。)她不能不当心(别上当受骗,如果她不爱他,还上什么当?就是因为她爱上他,她才提醒自己别给那个男人骗了。她其实很爱他的)——她是个六亲无靠的人。她只有她自己了。床架子上挂着她脱下来的月白蝉翼纱旗袍。她一歪身坐在地上,搂住了长袍的膝部,郑重地把脸偎在上面。蚊香的绿烟一蓬一蓬浮上来,直熏到她脑子里去。她的眼睛里,眼泪闪着光。

张爱玲什么时候这么动情地写过一个人对幸福的向往?张爱玲的小说是以调侃为主调的,但这里她一点没有调侃,把一个离过婚的女人的心理层次写得非常清楚。她点蚊香可以看成是一个象征,她本来已经离婚八年,关在这个家里度日如年,是一个心如死灰的人,可是这个时候,她重新又点燃了生活的信心,又点燃了一炷生活的香。然后就有这一段心理描写:她就坐在地上,猜度着这个男人到底真的爱她还是假的爱她,他说的话到底是真的还是假的。

这里当然有自我防范:她是没依靠的人,只有靠自己来保护自己。她紧紧抱着一件自己的衣服,把脸贴在衣服上,这个细节,包括后来眼睛里闪着泪花,大家可以想象,实际上范柳原已经在她心里搅起了一个很大的爱情波澜。范柳原到底对她讲了什么,我们不知道,作品中没说。但是我们可以看到,后来徐太太一句话就能够让白流苏只身千里迢迢从上海跑到香港去,去干嘛?她心里很明白的,徐太太一说带她去,她马上知道这是范柳原在作祟,然后她也不怕,就去了,可以说是义无反顾。

02

范柳原对白流苏是否也一见钟情?

接下来的问题是:范柳原对白流苏是否也一见钟情?很显然,范柳原非常反感她所寄居的那个旧式大家庭,所以要把她从上海的陈腐家庭里解脱出来,让她到香港这样一个西化的城市里去。

照小说里徐太太的介绍,范柳原完全是一个花花公子,但这个花花公子就是因为受到大家庭的欺侮和压迫才跑到上海去花天酒地的,如果把白流苏当成他的一个情妇,或者随便当作一个他喜欢的女人,他犯不着花那么大的心血让白流苏到香港,他在香港又不是没有女人,他不是还有一个印度的什么萨黑荑妮公主相好吗?他为什么花那么大心血去把白流苏从上海家庭里引出来,而不是用正式提亲的方法,或者用传统的中国式的方式去解决?

这里,我们可以看到故事的两层意思:第一,范柳原和白流苏都是认真的,他们在第一次相见以后就是真正的动情,只有动情了才可能使一个看来不可能的事情成为可能;第二,范柳原不愿意用传统的方法来解决他们之间的婚姻,这里涉及另外一个问题,范柳原到底是爱白流苏什么?仅仅是爱她会跳舞吗?当她吸引范柳原的时候,范柳原一定已经感觉到,这个人跟他,就是他后来说的“执子之手,与子偕老”,是天长地久能够延续下去的。

这当然不是古代才子佳人一见钟情的那种故事,所以张爱玲淡化了那个一见钟情的场面,那只是在偶然的一个舞会,而且是在一个歪打正着的境遇下,他们相爱了,这个相爱使他们非常融洽,但毕竟还没有多少了解,没有多少把握。何况,范柳原本来是去跟妹妹见面相亲,却突然喜欢了姐姐,这个姐姐又是一个离过婚的人,在家庭里没有任何地位。如果正面去提亲的话,肯定不行的,那家人不会让白流苏这么顺顺当当嫁给他,同时还会生出无数麻烦。从范柳原个人的经验可以断定,他非常不喜欢这家人。——到这里为止,这个故事有点像奥斯汀(Jane Austen,1775—1817)的《傲慢与偏见》里男女主人公的故事。

接下来的故事,其实是一种文化的误读和错位的故事。白流苏作为从封建大家庭出来的一个离过婚的女人,跑到了完全不了解的西方文明的环境中,她肯定是处处不习惯,不知所措。她原是铁下心来去当范柳原情妇的,封建大家庭出来的一个要再婚的女人,她脑子想到的无非就是做小,让有钱的男人金屋藏娇地“包”下来。

所以她去了香港以后,并不拒绝范柳原对她的亲昵的举动,但是她老觉得范柳原怎么不来与他谈“正经”的事情,甚至也不与她发生那种两性的关系,却是一味地用语言调情,范柳原不断给她讲诗啊,讲月亮啊,讲什么断壁残垣、天长地久啊,她始终接不上他的茬。范柳原的西方化的求爱方式超出了她的想象。这样她就很不踏实,她弄不清楚范柳原是不是喜欢她。这里就有我前面所说的都市民间的记忆因素在起作用。

范柳原呢,正好相反。范柳原从小是在英国长大,接受的是西方的礼仪教育,他虽然把白流苏视为情人,但从西方的礼仪和教育中,意识到彼此是平等的人,首先要她爱他,他才能去做什么,所以他不断地挑逗她,暗示她,甚至刺激她,但就是没有具体的行动。他有时给她制造各种各样的场景,一起跳舞,一起吃饭,他希望白流苏非常主动地、非常开朗地来给他表示一种爱意,回应他的爱的表示,可是白流苏因为不熟悉他的文化信息语言,就没法提供相应的回音。他们第一次在香港独处的那天晚上,范柳原借故送白流苏回浅水湾旅馆,两人的心情都很激动,说了一段哑谜似的废话——

到了浅水湾,他搀着她下车,指着汽车道旁郁郁的丛林道:“你看那种树,是南边的特产。英国人叫它‘野火花’。”流苏道:“是红的么?”柳原道:“红!”黑夜里,她看不出那红色,然而她直觉地知道它是红得不能再红了,红得不可收拾,一蓬蓬一蓬蓬的小花,窝在参天大树上,壁栗剥落燃烧着,一路烧过去,把那紫蓝的天也薰红了。她仰着脸望上去。柳原道:“广东人叫它‘影树’,你看这叶子。”叶子像凤尾草,一阵风过,那轻纤的黑色剪影零零落落颤动着,耳边恍惚听见一串小小的音符,不成腔,像檐前铁马的叮当。

从“她直觉地知道”开始,白流苏关于“野火花”的“红”的想象都象征了她和他在此时此地的一种心理:被情欲燃烧的心理。“她仰着脸望上去”是她的一个对应性的动作,她望什么?望那盛开着红花的玉树,风吹着树叶发出叮当的音符,也让我们想起“有音符的树”所象征的生命和爱情。这完全是一个西方文化中象征爱情的场景和气氛;可是白流苏没有办法与这种恋爱的信息发生共鸣。

这次散步回来,白流苏想:“原来范柳原是讲究精神恋爱的。她倒也赞成,因为精神恋爱的结果永远是结婚,而肉体之爱往往就停留在某一阶段,很少结婚的希望。精神恋爱只有一个毛病:在恋爱过程中,女人往往听不懂男人的话。然而那倒也没有多大关系。后来总还是结婚,找房子,置家具,雇佣人——那些事上,女人可比男人在行的多。”我们且不说白流苏对精神恋爱的理解是否对头,也不说范柳原这么做是不是精神恋爱,但我们可以看到因两人的文化背景不同所发生的理解与知识信息上的错位:一个是直奔结果,另一个停留在过程的缠绵之上。

还有一次,是晚上,范柳原似乎已经忍不下去了,打电话给隔壁的白流苏,开始谈的是诗经里的一首诗“死生契阔,与子相悦,执子之手,与子偕老”。小说里范柳元改了一个词,意义有所不同。“与子成说”,意思是我已经和你说了,含有誓约的意思,对人生与爱情完全是持肯定的态度;而“相悦”的意思要轻得多,又是表达“我愿意与你白头到老”。

这不是调情,这是一个严肃的问题,他一直在呼唤她,要把她唤醒,所以要讨论天地间男女爱的永恒性,但是他不懂得白流苏的文化性格,白流苏对范柳原期待的不是这样的爱情,白流苏也觉得范柳原应该成为她的终身依靠,但因为她把自己放到一个情妇的位置上,她的终身依靠就是她希望范柳原养她,用我们今天的“女子宝典”里经常说的,如何去抓住男人、如何掌握男人,她学了这套东西,就不断地要摆架子,不断地要延宕这个爱的过程。

只有本来身价低的人才会摆身价,如果本来身价很高,就不用摆身份了。所以她对范柳原既不坦诚,也不很信任,她不是很坦诚地把自己心里对范柳原的感情表达出来。也许是当时的白流苏根本就不知道爱的含义,这种爱情,她根本不知道如何表达出来。所以她认为范柳原本来就能为他们的婚姻来做“主”的,否则她奔香港来干什么?

而范柳原觉得爱情悠悠悬在天地间,连自己都把握不住,更遑论天长地久?他们之间仍然无法沟通。只有到最后范柳原谈到了月亮:“你的窗子里看得见月亮么?”“我这边,窗子上面吊下一枝藤花,挡住了一半。也许是玫瑰,也许不是。”这个话的挑逗性非常明了,这才是白流苏期待已久的真情。对于范柳原发出这一信息她是完全理解的,因为期盼既久,她一时激动而热泪盈眶,哽咽起来,未作响应。事后,她一直把它当作一个梦。

我觉得他们双方的心理都有点扭曲,都按自己的文化记忆去理解对方,要求对方,结果两个人的要求总是错位,他们之间的关系始终很紧张,亲密不起来,然后就有一个第三者,一个印度公主。这个公主就是一个风尘女子。范柳原看白流苏总是跟他对不上,他就佯装去跟那个公主热乎,想刺激一下白流苏,可他越是这样,白流苏越是漠然。这种心理,如果仔细琢磨也不难发现,并非两个人没有爱,恰恰是为了爱情互相在唤醒对方——当然这呼唤的方法不对。但这个“不对”也是体现了文化背景的差异。

还有一个细节,就是两个人在山上走,范柳原走得热了,把大衣脱下来,白流苏把它接过来,拿在手里,“若在往日,柳原绝对不肯,可是他现在不那么绅士风了,竟交给了她”。白流苏作为一个中国妇人,小鸟依人在一旁,男人脱下来衣服就很自然地帮他拿。

可是作为英国式的绅士,西方文明下的“lady first”,只有男人帮女人拿衣服,没有女人帮男人拿衣服的,所以他一定是要自己拿,不会去交给白流苏。这就是一对西方文化背景和中国文化背景的人,西方式的家庭背景跟中国大家庭的文化背景互相衔接不上去,衔接不上就不断地冲撞。但是只有相爱了的人才会有冲撞的要求,这就是两颗心在不断冲撞。

最后,这两个人终于在冲撞中发现了对方的爱情诚意。范柳原有次在沙滩上跟白流苏坐在一起,然后开玩笑似的在对方身上扑打,白流苏就突然感觉到,两个人本来都在摆身份,可是到那个时候已经不知不觉变得很亲密了,已经亲密到互相可以这样了。这个互相拍打身体并不是一个嫖客跟一个妓女的调情,而是两个有情人之间的自然的举动,两个人一下子有点紧张了。

就是说,双方都已经把内心表露出来了,双方都意识到必须停在这里,认真地想一想,接下来应该怎么做?如果他们对爱情的态度本来就虚无的话,他们谁也不需要认真,那就没法解释他们在海滩上的这次举动之后,有一个停顿,这个停顿酝酿着下一阶段的一个高潮。接下去就是白流苏回家去了。

如果按照前面张爱玲啰啰嗦嗦的写法,流苏回家的遭遇可以写很多很多,可是白流苏回去那段,张爱玲写得非常简单,白流苏说走就走,在船上也没有什么故事,到了家应当更糟糕,可是,张爱玲似乎没有认真地去写。为什么前面白流苏在家里的时候吵架啦,骂人啦,描写得那么具体,后面那段就一笔带过?

我想这个一笔带过实际上是白流苏的心境,就是说,一个人孤立无助,人家骂她一句话,她会把它无限放大,回味无穷;而这次回去,白流苏心里已经有了一个底,所以她对家庭里面的吵吵嚷嚷毫不在乎,不在乎就一笔带过,用非常虚化的方式就把它带过去了。

然后到第二次范柳原接她的时候,白流苏已经下定决心跟范柳原过了,他们就开始进入实际的同居阶段,虽然这里还有一个小起伏,即范柳原不久准备独身去英国,而白流苏也坦然。其实这是两个长期独身的男女同居后的不相适应需要心理调整,是很正常的举措,因此没有什么波澜。后来由于战争,这个一时还不是非常稳定的同居关系变成了一个婚姻事实。

当然,更重要的是两人的心境变了,在炸弹轰炸面前,两个人居然会想到还不如分开好,如果在一起,死在一起,或者是看到对方死了,心里会非常难过,非常绝望。在这样一个考验面前,两个人真正感到需要将两人的命运联系在一起。所以当战争刚刚平息,他们就回家了,婚姻变成事实,达到了一个甜蜜的阶段。有一段写两个人一起打扫房间,写得很动感情。西方社会与东方社会不同,丈夫与妻子在一起操持家务是很常见的。小说写到这里,两个在不同文化背景下生活的人,经过战争的绝望的考验,终于走到了一起。

03

虚无的人感受不到真正的爱情

张爱玲对她自己创作出来的这一对男女的爱情故事,心里是很怀疑的,或者说并不是很信任的,所以她故意回避了他们一见钟情的场面。对于这两个主人公的内心挣扎,她是不以为然的,对白流苏,她只是强调她“是一个相当厉害的人,有决断,有口才,柔弱的部分只是她的教养与阅历”;对范柳原的评价更低,只强调了“他是因为思想上没有传统的背景,所以年轻时候的理想经不起一点摧毁就完结了,终身躲在浪荡油滑的空壳里”。

我觉得这是张爱玲本人的婚姻观和恋爱观的局限性造成的认识误区,她与白流苏一样,是停留在传统的大家庭制度的记忆里看白、范婚姻,她只能用做二奶、做姨太太来看白流苏的爱情,这样也就看不到范柳原的浮浪油滑的背后还有西方文化教养留给他的认真和真情的一面,也看不到白流苏精心追求爱情的严肃意义。白流苏不了解范柳原情有可原,连张爱玲也不怎么了解范柳原,那就有问题了,结果是把一个本来应该深刻展示的情爱心理漫画化、肤浅化以至虚无化了,给后来的读者留下了消极的印象。

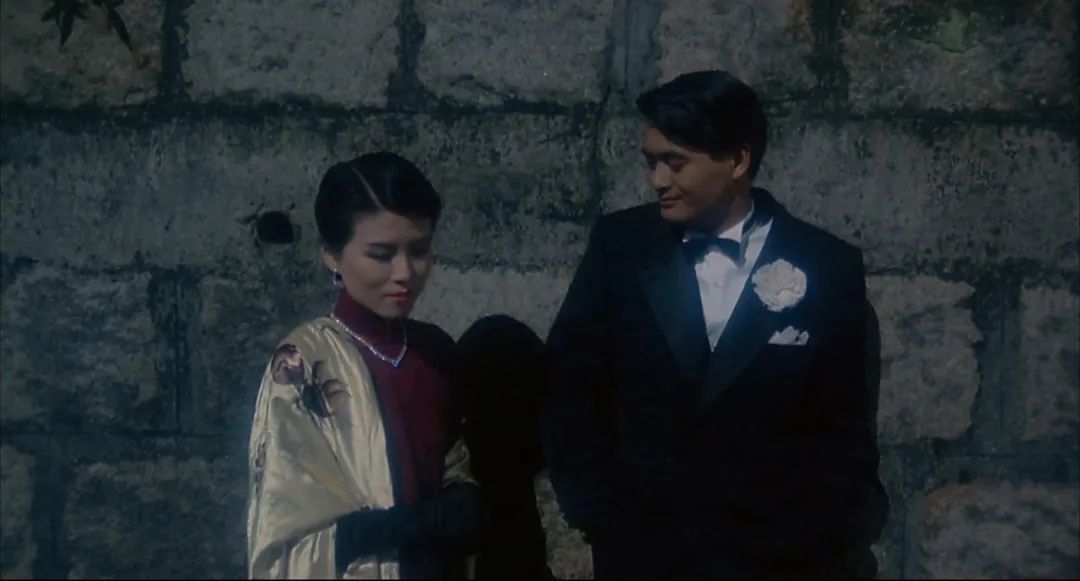

所以她对白、范恋爱的过程的兴趣远胜于结果,她为他们两人精心设计这么多的恋爱机巧,夸大了两个人的精刮和自私,但是她也掩盖不了,实际上他们心中都是有一份爱的,如果没有爱,是不需要这么费尽心机的。他们之间的言语都是在小心翼翼地剖白自己的内心。还有他们站在那堵墙边的表白,两人也是真诚的,不是虚伪的感情游戏。这两个人的真真假假中,内心的交流一直在进行着,不过基于不同的文化背景、不同的想法,两个人说什么都不那么直接,都需要绕来绕去。

更何况,如果没有爱的支持,范柳原就不需要一层一层去提升白流苏,白流苏本来是把自己置于一个情人或者说姨太太的位置,范柳原把她逐渐地从这个陷阱里解脱出来,最后达成平等的相爱,这是范柳原一直在努力做的。最后,在炮火随时可以摧毁一座大房子的时候,他们在废墟中建立了一个家庭,这样他们的人生就有意义了,他们的爱也落到了一个实处。有人问:这是不是爱?老实说,即使在现实生活中两个人非常好,好到分不开,最后劳燕分飞闹离婚的多的是。我们只能说,支配他们走到这一步的,是一种爱情。结果其实是不重要的。

但是张爱玲看不到这些美好的、认真的因素。她为什么看不到?我觉得张爱玲当时还不知道爱为何物,没有爱情的经历,没有爱情的熏陶,也没有享受过被爱的幸福滋味,即使她那时已经结识胡兰成,也不能说她对爱已经有了透彻的体验,所以,她对爱情的这种虚无态度是虚伪的。

张爱玲(1920-1995),作家

如果是一个感情上饱经风霜的人,大爱大悲都经历过的人,来解构“爱”还有点意思,一个二十几岁的小姑娘,初出茅庐,根本还没尝到人生的欢乐和人生的痛苦,没有经过大彻大悟,就来解构爱情,奢谈虚无,就有点像辛弃疾说的“少年不识愁滋味”了。

张爱玲写《倾城之恋》的年龄不过23岁,这样的年龄来谈什么“苍凉”,实在是“为赋新辞强说愁”。这个年龄的青年本来应该敞开自己的生命去投入、去爱、去体验人生,像萧红,为了爱情,她遍体鳞伤,获得的是血淋淋的人生经验,可是她到生命的最后时刻还在寻求爱情,张爱玲却像一个老太婆似的,谈什么“生命是一袭华美的袍,爬满了虱子”云云,将庄严虚无化。这是张爱玲的人生悲剧。

张爱玲不仅对爱情缺乏信念,对整个人生,她也缺乏坚定的信念和必要的憧憬。她不停地言说“苍凉”,恰恰是内心找不到依靠的一个标示。她的一段话也清楚地揭示了这一点:

时代的车轰轰地往前开。我们坐在车上,经过的也许不过是几条熟悉的街衢,可是在漫天的火光中也自惊心动魄。就可惜我们只顾忙着在一瞥即逝的店铺的橱窗里找寻我们自己的影子——我们只看见自己的脸,苍白,渺小;我们的自私与空虚,我们恬不知耻的愚蠢——谁都像我们一样,然而我们每一个人都是孤独的。

在她的生命观念中没有什么可以把握的东西,总是很被动地、很茫然地接受着人生的重大考验。这恐怕跟她早年的生活环境有关。她生长在一个破落的旧官僚大家庭里,她的父亲就像《倾城之恋》里的那个四爷,自己懂点艺术,唱唱京戏啊,然后吃喝嫖赌把家当全都败完。

她母亲却是一个新时代的女性,出走家庭,到欧洲去留学,通过自立的奋斗来实现自己的价值。母亲的那种漂亮,那种新潮,那种出国以后的开阔眼界,从小对张爱玲是有压力的,而且在她心目当中,母亲抛弃了她,所以,她对母亲身上所体现出来的那种新文化运动的精神,是抱着非常冷漠的眼光看的。

张爱玲的父亲张志沂(左二),母亲黄素琼(右二)

张爱玲成长中另一个非常重要的经历就是香港的沦陷。那个时候她刚刚到香港大学读书,还没有真正地进入社会,她本来不愿意去,但她母亲给她安排好了。一个中学生跑到香港以后,马上就碰到战争,打破了她去英国的梦想,战争的恐怖和人的孤立无助,让张爱玲觉得人生是非常虚无的,她曾回忆,在大轰炸中,“我一个人坐着,守着蜡烛,想到从前,想到现在,近年来孜孜忙着的,是不是也是注定了要被打翻的……”所有的都要打翻了,怎么可能有一个天长地久的爱情呢?当然不可能。

所以说,《倾城之恋》的文本里充满着矛盾,是作家的主观意图与局限,同人物自身的性格内涵与行为逻辑之间的矛盾,白流苏与范柳原的爱情故事超出了张爱玲的想象。这篇小说的描写中矛盾的地方很多,很多人只照顾到张爱玲的认识水平,就断言白流苏和范柳原之间的交流不是爱情,不过就是调情,只是因为战争才偶然地给了白流苏一个机会。有人提到范柳原在决定登报宣布结婚的时候,突然感觉到平淡中的恐怖,是否暗示了下一步的危机?苏青当时就写文章说,要是范柳原去英国不回来了,白流苏该怎么办呢?张爱玲也有这种意思在里面,她说:“流苏的失意得意,始终是下贱难堪的。”

这种看法是不对的。他们两人之间确实有爱情,就因为他们是这么走过来的,不能以将来的故事发展来衡量他们现在是否相爱。就像现实当中,很多人相爱结婚生子,然后过了很多年,两个人感情疏远了,离婚了,或者其中一个又有了新欢,这个时候,就说他们以前不相爱,只不过是苟合在一起而已,把以前的山盟海誓全一笔勾销了,这是不对的。

什么叫“死生契阔,与子成说,执子之手,与子偕老”?就是说,生死离合都是渺茫的,但我们曾经说过,我们要白头到老,其实这就是爱情。现代婚姻是没有人强迫你的,没有人把刀架在你脖子上,没有父母包办,一切都是自愿的。那么,爱是不是会伴你一生?一生只粘着一个人?也是不一定的,但不能因为以后的变化,就否定此时此刻的爱。

本文节选自

《中国现当代文学名篇十五讲(第二版)》

作者: 陈思和

出版社: 北京大学出版社

出版年: 2013-2

页数: 390

编辑 | 白羊

主编 | 魏冰心