“我多么希望年轻的一代能够跨越我们前进”|王元化百年诞辰纪念

独家抢先看

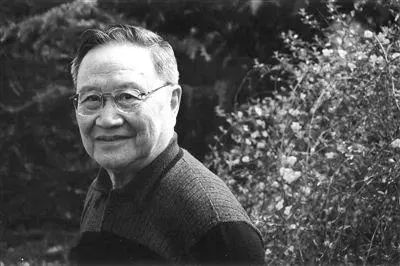

11月30日是王元化先生诞辰100周年,作为著名学者、思想家、文艺理论家,他与钱锺书先生并称为“南王北钱”,在学术界、思想界都具有极高的声誉。与一般知识分子不同,王元化先生并非学院出身,他的学术体系具有独立性,有极强的反思精神。

先生出生于1920年,他自称为“五四之子”,所以他深切的知晓五四在民主、科学、个体解放与人道精神中的启蒙作用。但与此同时,他也反思“五四”的局限性,批判全盘西化和激烈的反传统倾向。他认为历史是复杂与暧昧不明的,独立思考才是五四最重要的思想遗产。在学术上,王元化先生在中国古代文艺理论研究中颇有建树,他对《文心雕龙》的研究意义深远,也引发了大量的讨论。

先生晚年居于上海,由于热情好客,他的客厅宾客往来不断,可以说是上海思维最活跃的学术“朋友圈”。文本摘自王元化先生晚年助手蓝云的著作《王元化及其朋友》,作者通过对先生日常生活的琐碎记录,还原了一个学人、师者、常人王元化。

先生对于世人来说,是“文心雕龙”,是“黑格尔”和“社约论”,是位大学者、大思想家,是时刻关怀着社会发展、人类命运的智者和哲人。先生走了,把真知灼见留给了世人。我不涉学术,也不是文人,却有幸走到先生身边,因此先生在我眼中,更是一个热爱生活的长者。十多年来,先生的音容笑貌,在日常生活中细枝末节处的点点滴滴,皆成我的记忆,不思量而自难忘。

并不是所有的花都美

先生家的客厅总给人们留下美好印象,那是因为客厅墙上的字画书香气十足,几案上摆件精致,还有四季不谢的鲜花。

先生说他很懂得侍弄花草。

每每朋友们捧来花束,先生就叫我装瓶。他让我剪去败叶散枝,再错落有致、聚散得当地插到瓶中。隔一两天,他就催促要换水,以期花期更为持久。客厅还曾放过一盆高大的橡皮树,枝叶繁茂,给人以生命之树常青的感觉。他常吩咐我们空暇时,用干净抹布擦去叶面上的尘埃,要让每片叶子都油光闪亮,一尘不染。十多年前,先生曾请高建国把他的一棵铁树搬来我家院子,要我照顾好他的铁树。先生还告诉我培育铁树的窍门,去找些废铁,诸如破铁锅、破铁铲的碎片,埋在铁树的根底。他说这样抽出来的叶子,就会由于养分充足而更壮实。

他说铁树怕冷,寒流来了要把它包起来防寒;但铁树又怕暴晒,所以最好种在既能采光又有些树荫遮挡的地方。此后,他经常会问我铁树长高了没有,树干里有没有发新芽,有没有剪过陈年枯枝。一年又一年,他会像探望朋友一样,来我家院子看他的铁树。每次他走到树旁,都会俯身拣去飘落在铁树上的枯枝败叶,前后左右地端详。后来他病了,不能够亲自来看它了,还会问及它长得怎样,并说:“有一天我不在了,这棵铁树会留下来陪你。”

先生赏花特别有讲究。朋友给先生送得最多的是玫瑰。先生还算喜欢玫瑰,他认为玫瑰美得娇艳,但看得多了就嫌它矫揉造作,脂粉气重。而且玫瑰花期很短,过不了几天,花还没有盛开就开始发蔫,任凭你不停换水,还是一朵接一朵地败落。我曾给先生送过花,那是一把大朵的深紫红菊花,插瓶后从含苞到绽放,英姿勃勃地开了很久。先生说这花好,朴素而淡雅,他非常喜欢。后来陪伴先生一生的张可阿姨走了,先生选用白菊花供放在张阿姨的遗像前,整整一年多,从没间断。

王元化与夫人张可

先生身体尚健时对花的兴致很浓。十几年前,他听说我们买花都去花市,他也想去逛逛。于是当时我和孔令琴就带他和张可阿姨一起去。那时,花市在文化广场四周的马路上,要到下班后才开市。晚饭后,天黑了,路灯昏黄,花市却熙熙攘攘。我们领着先生和张可阿姨钻到人群里,到一个个摊位前看,先生惊异于这里几乎什么花都有,而且花价便宜,我们自然满载而归,非常尽兴。

先生总对我说,美的事物应该有意境,它应是含蓄而蕴藉,而不是一览无余的。我想先生看花开花落,也正是这样。

有年冬天,天寒地冻,先生说:“去给我买些蜡梅,要大枝的,不要嫌贵,多花点钱没关系。一定要买大枝的,那种有骨骼的。”他说他喜欢在过年时插上一瓶蜡梅。他的老师汪公严先生曾画过一幅《风雪山居图》送他,画的是一名童子向一位山居老者送上一瓶梅花,上面题了两句诗:“山家除夕无他事,插了梅花便过年。”先生说这意境真不错。他还经常挥毫题写这两句诗赠予友人。题记中这样写:“余因胡风案被革后惧祸延,遂与社会断绝来往,每逢新年枯坐斗室,辄取公严师据唐人句所绘《风雪山居图》以度岁。”

有年深秋和先生去杭州。那时先生还很硬朗,我们从郭庄沿着西湖岸散步,走向曲院风荷。沿途落木萧瑟,一旁水波茫茫。走着走着,先生站定,叫我向前看,原来湖畔有一片凋零的荷塘,断折的枝茎挑着枯萎的大叶片在寒风中微颤,湖面倒映出凄凉。先生说:“你知道李商隐的‘秋阴不散霜飞晚,留得残荷听雨声’吗?那不就是!”先生说他尤其喜欢“留得残荷听雨声”这样的意境。

可是,先生并不认为所有的花都美。他曾说:“人们都用花来形容美丽,可是并不是所有的花都是美的,我认为有的花就不美丽,你有没有发现?”我说我不那么敏感。先生说:“郁金香就一点也不美,你看,那花呆头呆脑的,一副刻板相,而且每朵长得都是一模一样的。”我从此对郁金香就多了一份关注,心里也觉得先生说得有道理。同时感到庆幸的是,还好,给先生送郁金香的朋友不多。

但给先生送花篮的人很多,殊不知,先生对花篮一点也不赞赏。他认为大多数花篮,是由不懂审美的人把杂七杂八的花插在一起,实在无美感可言。他甚至不愿意把这样的花篮放在自己房间里,认为是有损幽雅环境。早些年,先生会嘱咐从花篮中挑出新鲜的玫瑰插瓶,其余的就不要了。后来,他的呼吸道感染和皮炎经常发作,对花篮就更排斥了。若花篮还是源源不断有人送来,他很快就转送他人。先生还据此引申说建设也一样,人人都搞建设,但不是所有的建设成果都美好,有的甚至是“败笔”。

我这个人从来不吃独食

先生不是美食家,对南北菜系谈不上研究,但对于个人饮食,先生却格外精致和不容含糊,时有独特的见解。

我小时候曾留恋张可阿姨的餐桌。在食物匮乏的年代,我家有5个孩子,每餐的饭菜几乎都是定量,而张可阿姨的餐桌总能变戏法一样,摆出各色美味。先生和张可阿姨非常好客,张可阿姨又善于做菜,他们经常在家款待络绎不绝的宾客,我自然口福不浅了。这传统延续了数十年,尝过张可阿姨手艺的朋友不计其数。有了张可阿姨,即使在蒙难期间,先生还算吃喝不愁。这是我的印象。

先生爱请客,朋友们也常常宴请先生,先生三日两头有饭局。十多年来,跟先生去过的饭店无数,有高档饭店,更多是附近的餐馆。先生从来不以为花钱多就能吃得好,他更喜欢清爽精致的家常风味。有一度,姚以恩给他介绍了茂名路的一家餐馆,是淮扬菜名厨莫有才的后人掌勺,味道十分正宗。先生对里面的好几道菜都赞不绝口,常带朋友光顾。

先生与朋友们

上海音乐学院东侧曾有一家饭店,菜肴虽不算特别,但有着落地的玻璃门窗和弯曲的长廊,先生很看中那敞亮和舒适,很多朋友的聚餐因此就约在那里。后来先生身体差了,不太愿意外出,宴请往往安排在庆余别墅,由庆余别墅的厨师来做。每次宴请,先生都要早早地亲自拟订名单,提前把客人都邀请到。另外每逢大小宴请,先生必亲自审定菜单,一丝不苟。他要厨师先开一份排菜计划,然后像修改文稿一样圈圈点点,剔除不喜欢的或华而不实的,加上时鲜的美味,再把自己的烹饪要求告诉厨师。

先生爱点清炒河虾仁,不过虾仁须当日采购鲜活的河虾,餐桌上先生能够辨别河虾是不是真正鲜活的。先生还喜欢点海参,有时是大盘的大乌参,有时是一人一份刺参。他认为海参热量低没有脂肪,口感好,再配上一些其他菜肴,一桌酒席就很像样了。他说吃得精致并不一定要奢侈。先生的宴席总是令朋友们一片叫好,先生就心满意足地宣布:“这些菜都是我定的。”记得当时有位大厨名叫常香玉,每次餐毕,先生都会把他从厨房请出来,介绍给客人。先生喜欢他的厨艺,还对他的名字很感兴趣。其实,在任何宴席上,先生都是以说为主,美食倒在其次。先生总是在饭桌上发表见解、交流信息,是人们交谈的灵魂和中心。

先生对口味绝不随波逐流,哪怕别人说得再好,他不喜欢就是不喜欢。先生有几样保留菜肴,我记忆很深。张可阿姨替先生做的一小碟煎带鱼,都是取中段的,一块块煎得金黄,那是先生专用的,因为先生既怕腥又怕鱼刺。先生还喜欢咖喱鸡汁拌饭,咖喱要很新鲜,米饭必须一粒一粒的。先生最不喜欢饭不像饭,粥不像粥。先生喜欢土豆色拉,朋友们不时会做一些色拉带来,于是先生就比较谁做得更好,判断谁更擅长过日子。先生特别钟爱家乡风味的珍珠圆子和排骨莲藕汤,直到在庆余别墅的最后几年,他还经常用电锅来煲莲藕汤。

先生晚年一直很怀念童年时的美味。他对我说,原来老北京有艾窝窝、驴打滚、豌豆黄,都是他小时候爱吃的,不知如今有没有了。有朋友去北京,得知先生有这愿望,给先生捎回了这些小点心。先生赶忙放冰箱,生怕变质,然后就兴奋地打电话给亲友:“快来尝尝吧, 时间久了,就不好吃了!”“非典”流行期间,友人京剧演员奚中路从北京回来,专门给先生带来了豌豆黄。当时北京来客要被严格隔离,于是先生通过门卫向中路道谢,说还是把点心留下,人这次就不见了。还有一次,他听说衡山路开了一家北京风味饭店,有卖老北京烧饼夹肉,便兴冲冲地叫护工小王去买回家,结果一吃说不对,和当年的味道完全两样。

先生与夫人张可

先生从不下厨,但喜欢指导别人做菜。他曾经教庆余别墅的厨师怎样做核桃酪:先把核桃肉上的一层薄衣去掉,磨碎;再把米粉碾得不粗不细,加糖,做成羹。这道菜经常在酒席上压轴端出,先生会得意地说:“这道菜是我教他们做的。”当问起先生自己有没有动手做过,先生摇头:“没有。”他还教护工小周做“清汤肉饼”:肉要新鲜,剁碎,加调料,然后把肉饼放在两手中翻拍,直拍到肉饼光滑成形,放进沸汤,再用文火炖。他会再三叮嘱火不能大,火大了,汤会浑,就不是清汤了!虽然可以这样一板一眼地指点,可先生自己倒从没操作过。先生是动口不动手,大概这就是“君子远庖厨”吧。

先生住在衡山宾馆时,通常是保姆小玲在家里做好饭菜送去。先生常夸小玲聪明,做的饭菜很对他胃口。有几次先生想换口味,就叫我下楼买西餐端上去。他比较喜欢点奶油焗面,总留我一起吃。有时朋友从外地或国外带给他一些比较罕见的食品,他也总是要请来客分享。我曾劝他藏起来自己慢慢享用,他说:“我这个人是从来不吃独食的。”他告诉我,在三年困难时期,他的肝功能不太好,张可阿姨总让他口袋里装点钱,自己在外面买点东西吃,补充营养,但他从来不习惯这样做。

先生住庆余别墅后,为了用餐方便,钱文忠给他买了一张折叠方桌,很简易的家具,先生总说这桌子解决了他的大问题。先生一日三餐都用它,用完后小周必擦干净,折起来收好,这样不占地方。先生每餐都要求先把碗碟在小桌子上摆放整齐,菜肴盛在小盘子里,然后慢条斯理地吃饭。若这时有好友来访,先生依旧留饭,和朋友共享这简单而清淡的饭菜。记得那些日子里曾和先生一起用餐的有李子云、汪丁丁夫妇、夏中义、陈丹燕、吴洪森等,还有多年来帮助先生处理古籍规划小组事务的吴曼青,先生说她独自一人,在这里吃了省得回家再做。先生病重以后,胃口非常差,经常由我上菜场寻找他能够吃的东西。我很高兴,先生爱吃我给他做的菜,这使他在最后的日子能稍微多吃一点。

希望年轻一代能跨越我们

先生说他家“人口祚薄”,但他喜欢孩子,很多老朋友的孩子都爱去他家作客,他关心这些孩子的成长和生活,帮过很多忙。他老了,对孩子们更疼爱有加。他博士生的孩子,他一个个都见过,也常常提起他们。他把自己和干外孙、干外孙女的合影放在镜框里,给来客介绍孩子们的趣事。他家楼上原来有个孩子叫宝宝,先生和张可阿姨空了就把宝宝接回家,拿出好吃的点心,逗他玩上半天。娇娇是我的女儿,她是在先生的注视和关爱中长大的。从小,娇娇叫先生为“王公公”。先生说他不喜欢被叫作“公公”,但没有办法, 因为娇娇的外公与先生从青年时代起就是好朋友,焉能不做公公?后来娇娇出嫁了,她的丈夫是个美国人,娇娇就介绍说先生是她的 “Second Grandpa”,从此先生就被称作“Second Grandpa”。

娇娇从小就是先生家的常客。读中学的时候,先生听说娇娇偏科,数学成绩好,语文差,就不假思索地说:“我来给她当语文老师。”于是娇娇就成了赫赫有名的大学者的女弟子。先生要求娇娇习字, 临颜真卿。娇娇说:“我喜欢瘦金体,我要临宋徽宗。”先生说颜体四平八稳,是基础,瘦金体要等以后再说。他还让娇娇读鲁迅的散文和短篇小说。他借给了娇娇字帖和鲁迅著作,娇娇一看,鲁迅的书居然还是发黄的繁体字版本,啃得很艰难。

上课时,先生问娇娇:“为什么鲁迅要在文章中写他家的门前‘一棵是枣树,另一棵还是枣树’?”娇娇说:“他们家的院子里种了两棵枣树啊。”先生说:“你这是在做算术,哪里是在做语文?”先生又问娇娇最喜欢鲁迅哪篇文章,娇娇说是 《乞丐和狗》。先生问为什么,娇娇回答:“因为里面的狗都会说话,说人的话。”先生一愣:“倒也说得对。”先生还让娇娇写作文,可是娇娇的作文卷往往只有三言两语,先生只好摇头:“娇娇啊,真是一口打不出水来的井!看来语文老师还真不好当。”先生仍一直牵挂娇娇的语文学习,高三时,先生专门托了对语文教育有研究的宋连庠老先生,请他来辅导娇娇。

娇娇读高二时,曾在上海美术馆举办了一个小型展览会——“莫娇手制艺术贺卡展”。适逢外公外婆都去了美国,先生就代表长辈,乐呵呵地出席了娇娇的开幕式。他关照娇娇代他办一个别致的花篮,我们挑选了一个白藤条花篮,选了一大蓬金盏菊,还配了一些其他的花和蓬松的绿叶,他看到后很满意。出席开幕式的大多是孩子,先生和孩子们一起围坐在展厅中央,津津有味地听他们发言,然后和孩子们一幅一幅地观赏那些挂在排球网上、插在几何形展架上、陈放在展柜里的“小儿科” 作品, 最后还在留言牌上写道:“前进路上, 莫娇莫骄。”

先生与莫娇

娇娇考进了同济大学,学工业造型设计,先生说这个专业好,不仅适合娇娇的个性特长,而且很有发展空间,因为我国的造型设计还不够发达。那时,先生还真的给了娇娇很多点拨。娇娇喜欢黑色,往往是黑衣黑裤黑裙,黑碗黑盘黑毛巾,一律黑色。先生说:“你这是极端尚玄,那是法家,是秦始皇,你一定要改变这样的癖好。”他要求娇娇在作品的造型设计中要贯穿“气韵生动”原则,这样才有震撼力。先生把这四个字一笔一画地写给了娇娇,娇娇也一直珍藏着,铭记在心。

先生在出版《九十年代反思录》时,说要和娇娇一起来做封面设计师。他对娇娇说:“我的封面大多是自己参与设计的。你看,《清园自述》封面我选用黄宾虹的芦苇;《思辨随笔》我选了玛蒂斯的线描,一棵枝叶繁茂的树;《清园夜读》我找了齐白石的一幅油灯。你设计时,一定要考虑封面选用的图画和书的内涵有内在的联系。”后来娇娇找了一本保罗·克利的“冷抽象”画集给先生过目,先生很喜欢,从中选了一幅,那是一片一层层蜕变着不同形状的树叶。娇娇在先生的授意下设计出几种不同色彩构成的效果图,先生选了其中绿色叶片那一幅。先生还找出一个雪茄烟盒,让娇娇拍下上面的一片树叶图案,用来做《九十年代日记》的封面。

娇娇要赴法国留学了,先生送了我一个很有意思的对子:“莲子 (怜子)心中苦,梨儿(离儿)腹内酸。”他叫我叮嘱娇娇,要记住中国文化传统,要学到真正的“法国精神”,千万不要去追逐时髦,不要一味追求古怪。他要我把娇娇的每封来信都读给他听,读着读着他说娇娇长大了,写来的信很有内容,文章好像也进步了许多。

中国美术学院曹意强教授的女儿书书,则是偶尔走到先生身边的另一个孩子。1998年6月1日,先生在埋头工作十多天后,终于写完《与友人谈社约论书》。这天杭州的朋友舒传曦、唐玲、曹意强一行带着书书一起看望先生。书书一直随父亲在伦敦读书,当时还是一个小学未毕业的小姑娘。在位于灵隐白东桥的中国作协创作之家的绿草地上,大家一边喝茶,一边聆听书书用英语朗诵《傲慢与偏见》。书书一口纯正的牛津英语,非常清脆悦耳,给先生留下美好印象和无穷回味。2003年新年刚过,我去先生那里,一进门,先生就说:“你猜猜谁给我来信了。你一定猜不到,是书书,她从伦敦给我写了信来!还有贺卡!我读了好几遍,真是又高兴又意外。”他忙把书书的信拿给我看,工工整整两页纸。先生要我立即取纸笔给书书回信。

听说书书在新学校里交了许多新朋友,一起谈心、谈生活、谈时政,相互帮助与勉励,先生在复信中写道:“我认为青少年在学校生活中应当重视和朋友交往的益处。”听说书书在选课时选了数学、物理、英国文学和意大利语,他说:“我年轻的时候就没有你这种机遇,更缺乏你的毅力,希望你持之以恒,将来可以成为一个很有用的人才,为人类作出贡献。”

先生没有想到书书的专业选定了数学,他以为书书将来会专攻英国文学或其他人文学科。先生说自己儿时数学并不好,长大后攻读逻辑,才发现数学其实非常有趣,甚至和音乐有相通之处,其时再想回过头来学数学,但环境和时间都不允许了。先生还对书书说:“你现在身居异邦,脱离了中国文化环境,我觉得这是美中不足的。我小时候生在一个相当西化的环境(清华园)和一个与中国传统多少有些疏离的基督教家庭。那时我所接触的西方文化很多,而对中国文化传统,知道的很少。直到我岁数大了以后,才领略到中国文化传统的优美内涵,现在我对它的热爱已经植根在内心深处,成为我生活中不可缺少的部分。我讲这番话给你,就是希望你也抽出一点时间,来学习中国传统文化的精髓,比如背一些古诗文,一时不完全理解也无妨,只要储蓄在那里,日积月累,积累到一定程度,我相信以你的聪颖、智慧和善良的性格,你终究会理解它、深爱它,而它也会在你的身心及人格上发挥很好的作用。”

最后,他在信中对书书说:“我已经垂垂老矣,我多么希望年轻的一代能够跨越我们前进,比我们有更多的知识,更深刻的思想,更完美的人格,而减少我们身上的缺点与错误。你在我们老辈所期望的年轻一代中,是很有希望、很有前途的。”转眼多年过去了,料想书书定会铭记王爷爷的教诲,不负王爷爷的厚望,她如今应该已学业有成了。

本文节选自

《王元化及其朋友》

作者:蓝云

出版社 :上海教育出版社

出版年: 2020-5-1

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”