宁肯:权力和暴力都是文学的母题

导语:国企老总杜远方在逃亡中,带着巨款,来到滨海小镇,作为陌生的房客,住在了小镇上一所小学的女教师家中。两人会发生什么?怎么发生?

几乎在杜远方逃亡的同时,得到过杜远方资助的省一把手大秘居延泽被调查,审讯地在一片废弃的厂区,类似北京798艺术区一个艺术工作室,白色艺术家施展最前沿的色彩学试图让大秘开口。

小说叙述者“我”从小理的理想是住在图书馆,中年以后其书斋已相当一个小图书馆。某天“我”在一个朋友劝说下来到看守所的死囚牢,当了一名临终关怀志愿者――在“我”这里是另一种图书馆。但是劝他来这儿的朋友竟然也成为囚犯。

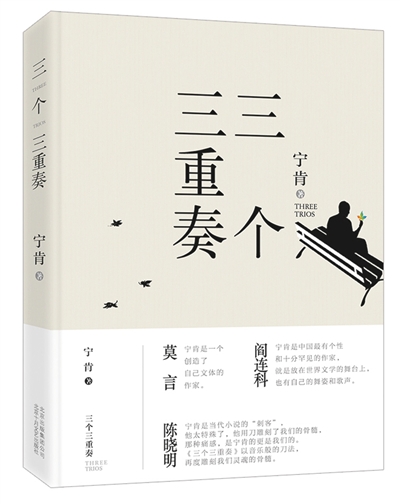

这是著名作家宁肯《三个三重奏》中的主要情节,他说:我要用文学去试探权力的边界和对人的异化。小说从主人公失去权力后的逃亡生活开始一步步展开,在这展开的过程中,权力就像爱情和暴力一样都成了文学非常重要的母题。宁肯表示:我就是要让所有人在逃亡过程中完成了人格的“清场”,只有政治才可以让人性更集中展现。

以下为对话实录:

最好的日常生活是失去权力后的逃亡过程

凤凰网文化:这么多人的关系,你最开始的生出来的是哪条线,杜远方和敏芬还是什么,就是这个人物在哪一个瞬间你觉得需要他出场来表达这个结构?

宁肯:并不是一开始就是三个分层作战的结构,最初就是杜远方和敏芬的这一段,然后也想到了居延泽和杜远方的这一块,但完全没想清楚怎么写。

凤凰网文化:就是一个男人面对感情和权力的两条线。

宁肯:对,我感兴趣的就是一个贪官或者一个腐败分子,他突然离开了他的权力场,他在逃亡过程中的贪官腐败、权力这样的一个问题。社会上愈演愈烈,一个纯文学作家完全把它让位给通俗作家,这是不对的。

凤凰网文化:就是要面对它,但是怎么面对和面对什么问题。

宁肯:他先要追逐权力,获得支配权,进入权力结构,通常套路是这样,我不想写这个。官场的东西是一个权力的问题,权力不仅仅体现在官场上,他在官场上养成的权力的习惯之后,在日常生活中是怎么表现的,我觉得这是纯文学的一个非常重要的根源。最好的日常生活就是一个逃亡过程,他失去权力之后。

爱情、权力、暴力都是文学非常重要的母题

凤凰网文化:接着说杜远方这种人物怎么慢慢出现。

宁肯:其实他并不是最先出现的,最先出现的是居延泽。他有于连的一面,但他生活的那个年代除了当官还可以读书读研,至少是两个价值选择,他不完全是于连那种人。

凤凰网文化:其实可能中国没有产生精致的利己主义者,可能只是对某些类型的人物的一种套用。

宁肯:对,套用,我觉得社会没有到完全是于连那种人。其实于连这个人本身就有励志的因素,他崇尚个人奋斗。但是到底怎么入手,我就想到了用审判。但是太单一了,就想领他上当的人是谁,我发现应该从杜远方写起,才有了杜远方和敏芬这个构思。

凤凰网文化:居延泽是一个80年代读大学的人,会不会有宁肯,或者是宁肯同学的影子?还是只是因为想到权力,于是凭空出现了这么一个人物?

宁肯:不是凭空出现的。首先还是现实中刺激了我。有时候我就已经不恨这东西本身了,我就开始恨自己了,就说你文学有没有能力面对这种东西,我觉得对我提出了挑战。

凤凰网文化:他在源头上肃清了一个问题,纯文学一定要面对权力这种社会现实;另一方面不是像一般的通俗作家来面对。

宁肯:我觉得李真是一个特别典型的通过秘书上升为权力,导致绝对的腐败。这种人在当下绝对是一个代表,我们怎么面对他。但直接写李真不行,腐败是一个太近太俗的东西,文学应该跟现实保持一点距离。腐败背后的东西是权力,权力就不近了。权力是人类很核心的一个东西,爱情、权力、暴力,都是文学非常重要的主题。

凤凰网文化:永远不会有人惩罚权力,就是你进入一个体系内,你只是跟随着做,做错了就要受到惩罚,可没有人追究其他。

宁肯:权力它本身成为一个机器了,带有一种必然性,这种必然性恰恰是它的通俗性,如果直接进入它的必然性,那就变成一种模式化的东西了。官场小说就是一步一步的链条,要是进入它的话语逻辑就麻烦了,其实作者本身也随时有危险掉进这种逻辑里。他一旦成为秘书之后,这部小说就快结束了,就是他怎么贪的污,怎么进权力结构,怎么为自己满足服务,怎么回报,这块恰恰是通俗小说的。

清场是一种自我人格的完成

凤凰网文化:宁肯接着说,从居延泽想到了杜远方然后呢?

宁肯:对这个东西不能直取,我要取这种韵味,先从杜远方写起,把教父这个情况立足。

凤凰网文化:所以很多铺排其实是有心思的,猛一看真的会觉得杜远方是彻彻底底的主角,但他不是你放以最大同情和犹豫的一个人可能。

宁肯:实际上我真正的核心肯定还是居延泽,因为居延泽身上的历史脉络更清楚。他是有可能走上另外一条路的,但是为什么没有走成,这就是我们时代的变迁。

凤凰网文化:所以杜远方可能更酷,他一出现就是一个拥有强大权力背景的人,他不质疑自己的背景,他享受背景,也享受这种后果。

宁肯:对,从他一开始出现,就已经是一个逃亡者了,但是逃亡的背后有着巨大的成功,巨大的满足感,他享受他自己。

凤凰网文化:或者说杜远方其实是一个完成式的居延泽,他是完成的,而居延泽有一种发展的脉络。

宁肯:两个人实际上都在内心对自己进行了一个清场,清场是一个很专业的词,实际上是1989年的词。杜远方的清场是一种隐喻式的,他在1982年爱上了李离,想跟他老婆离婚。他已经基本上跟老婆达成协议了,但是他老婆突然瘫痪,他无法放弃他的老婆,这个婚离不成了,他只能杀死自己的内心的一些东西,也就是说他采取了一种暴力的方式,对自己内心进行了清理,对爱进行了清场。

凤凰网文化:但是为什么居延泽会走向这条路,这是一个非常重要的机关。

宁肯:整个中国真的是1989清了个零,但是杜远方在更早,他很早就完成了一个非常的自我,后来居延泽也完成了。

凤凰网文化:写的时候没考虑宿命,但是读会觉得所有人都似乎能预知自己的命运。

宁肯:对。因为它是倒叙,它不是一个我们希望中的故事型小说,我们觉得最好的故事型就是出乎意外,但是更高一层就是首先把结果告诉你。重要的是它怎么成为了必然,它揭示的过程,过程中的每个细节。比如他在第一次见到杜远方时的心态,第二次又是另一种心态。包括杜远方故意设计出来他跟李离那种情绪,暧昧的牵扯,他想流露给你我跟她的关系。

要想让一个人有欲望,就先禁止他

凤凰网文化:你说权力不是春药不是性。

宁肯:毛泽东说权力是最好的春药。

凤凰网文化:但是某种意义上那种极端的东西不是简单的性本身,为什么杜远方会是这种方式。

宁肯:他在官场上失去了权力,他开始逃亡,实际他在敏芬身上仍然在演绎着自己日常生活中的权力模式。他觉得对一个女人的征服,如果没有支配的东西,那就不算是最合理的支配,我一定要让你干不愿干的事。

凤凰网文化:他知道界限在哪儿,他也知道法律在哪儿,但是他触犯之后有种超越界限快感。

宁肯:对。他一方面恐惧那个东西,但另一方面人恐惧的东西又希望得到了。

凤凰网文化:比如说一个很有欲望的人,压制只能让他更膨胀。

宁肯:所谓伊甸园的禁果,与其说是禁欲,不如说它是一个诱惑。你要想让一个人有欲望,就先禁止他,他禁止他,他才会真正的有体会,没有禁止就没有真正的意义。

凤凰网文化:禁止其实就是一种提示。

表现罪恶的完美性只能用完美

凤凰网文化:开头鲍德里亚《完美的罪行》,有些罪行就在于他完美,为什么是这个东西?

宁肯:它里面有一种思辨的东西,因为他和罪行有关,你只能用完美。他这个罪行并不是现实中真正的罪行,是形容消费社会的。在中国这种体制、这种特点下,罪行具有了完美性,这种完美是另外一种反法的。无数人把非常完美的东西打成了他的罪行,这也正是他的可怕之处。那么你要想表现出这种罪恶的完美性来,你只能用完美。你也要用完美对完美,才能够惩罚这个罪行,才能揭示问题的深刻性。

凤凰网文化:在感性的层面,它真的是一个统摄,一下就比那些官场小说写的精英了。

宁肯:我觉得他正好就是为我写的,在题记里就已经把这个小说和官场小说分开了。

在中国虚无就是一种根本性的哲学

宁肯:小曾问我小说中的思辨色彩从哪里来的。这个东西虽然特别世俗,但还是带有思辨的色彩、个人的特点。

凤凰网文化:杜远方轻易不让自己沉浸在这种思考里,但是他一旦沉浸在里面,他对自己的存在也不是没有感触的,他本身就是一个有思辨色彩的人。

宁肯:他们都属于高智商犯罪,年轻的时候甚至不乏富有理想的人。他们对罪恶非常清晰,他是带有一种视死如归的态度,这些事情我干就干了,被发现算我倒霉。所以既然有高智商的犯罪,我愿意去考察他们的思辨,他们身上的那种秩序,那种哲学性。

凤凰网文化:而且权力可以赋予一个人很多很优良的品质。

宁肯:当然了权力绝对能够赋予人很多。这个人不去贪污的话,那绝对是完美的。

凤凰网文化:但是他甚至愿意毁了自己,这一点更好,他愿意变成这链条上的一部分。

宁肯:理性的佛教对中国人的世界观的影响,就是最大的虚无。而且虚无的非常完美,再完美的事物也要坍塌,再绚丽我也要走向死亡。如果说一个人有终极的话,他们的终极都是非常复杂的,这是他们的共同点。

凤凰网文化:事实上它是虚无的,一个人的生命最终是要消失的。你为什么把李离挤牛奶作为一个结尾。

宁肯:对,其实挤牛奶是最接近李离本质的。回顾李离的一生,她最动人的地方就是她挤牛奶的地方。

凤凰网文化:而且她其实什么也没有做错,她只是被选中。比如说小时候看《辛德勒的名单》,德国人枪杀犹太人,随便杀掉一个人,没有原因。

宁肯:和西方表达的那种虚无不一样,中国的虚无可能真是受菩萨影响太深了。而且这种虚无和启蒙的精神,和人道主义是相反的,所以佛教才能和儒教结合的那么好,所以中国人动不动就没有底线,就是因为都活在这种虚无里。

80年代有理想,哪怕是运用权力去实现

凤凰网文化:讲讲《周易》,你有没有一些设计在里面?

宁肯:实际上80年代这块的设计并不是开始就有,一开始我先写了杜远方这条线,然后居延泽这条线,然后这两个中间加了一点点注释的东西,但是注释里面一开始没有80年代。

凤凰网文化:对,而且他们确定自己命运的那个时机,可能正好是你也可能用天真烂漫,但是人物的状态是不一样的。

宁肯:刘挺写过一篇关于《三个三重奏》的评论,一切从1980年开始,就说我们现在的问题,包括精神问题,包括杜远方的问题、居延泽的问题,都始于80年代。

凤凰网文化:总觉得这个时代对80年代谈的太多了,但是可能你觉得还不够?

宁肯:对,我觉得是把80年代理想化了、乌托邦化了, 就像我们对民国一样。但是我要反驳这个事情,我觉得我们现在的问题就是80年代的问题。

凤凰网文化:他最好的时候也是他滋生细菌的时候。

宁肯:他最好时候的核心问题就是权力,比如说齐庭在旅行路上见义勇为,多么理想化,但如果没有李离的特殊身份,这个问题绝对解决不了,他们会被当时的警察给拘留或者就法办。但正因为李离的特殊家庭背景,权力很快就嗅到了李离身上通天的东西,马上就把他们放行了。实际上起决定作用的还是权力,没有权力就实现不了理想化。

凤凰网文化:大家可能是为了反驳某种东西而去加强这个时代,但其实不是真相。

宁肯:完全不是真相。80年代确确实实有理想,哪怕是运用权力去实现理想。还有一个细节和性与爱都有关系,居延泽和杨修去参加一个特殊的秘密舞会,为什么没有发生性关系?因为两人都处在权力的链条上,同类人最容易用权力二字来看待对方。因为你是我的下级,等级意识导致了他和杨修在那时候没有发生关系。

凤凰网文化:所以说权力有时候是很迷人的。

宁肯:我还写了80的电影,《日瓦戈医生》,《红与黑》,《非凡的艾玛》等,80年代是一个饥渴的年代。80年代确实是一个非常奇特的年代,一方面禁锢的跟朝鲜似的,另一方面开放的全是精华,所以造成了这一代人极其特殊的东西。你像他两次投奔杜远方,第一次是理想战胜了爱情,就是两个价值观,第一次是那个价值观胜了。

凤凰网文化:我很怕文学的控诉,比如说大陆很多人认为龙应台好,至少在我们这边来讲他政治正确。

宁肯:龙应台知道这个人但是没有深入阅读过,因为知道她的框架,大体她的这种价值观我也会赞同,但是我们吃不着这个东西,所以也就不看了。

爱情本身也是一个政治学

凤凰网文化:聊聊宗教,为什么杜远方要说《易经》?

宁肯:首先他本身有这个要求,他是一个逃亡者,他要预知自己的命运,这就和《易经》联系起来了,易经就是算卦的,占卜未来。再一个就是《易经》的特点,它是最通俗和最晦涩的结合。其实他喜欢《易经》也有反讽的味道,因为《易经》本身就具有反讽的的特点,我们承认它科学的一面,也承认它有颠覆自己的东西,这和现代性、和杜远方身上的东西是吻合的。

凤凰网文化:每个人都对命运有很粗暴的理解,比如说权力,其实权力说到底是一个欲望,欲望又是一个很古老的话题。

宁肯:因为这个东西它是常青的,可以通过不同的方式去重新阐释它。托尔斯泰说文学就是两大主题,战争和淫乱,他把爱情定义为淫乱。

凤凰网文化:因为文学牵涉到人最基本的东西,它可以一直被写。

宁肯:而且这两个东西是文学的本体,什么时候你想表达,哪怕反映一个时代,史诗也好,都是为欲望服务的。证明你的权利也好,全国历史也好,是你重新发动的欲望,重新发现的权力,而不是通过已有的又写出了这段历史。

凤凰网文化:对,但是其他东西都是材料,你甚至可以用比政治更大的材料去写。

宁肯:我曾经说《美国往事》用黑社会做了一道菜,做出来的不是黑社会,而是《美国往事》。它在那样的一个框架里面改出人性了,我觉得人道主义是西方人非常牛的一个东西,人就是主体,历史、政治对文学而言都是次要的。

凤凰网文化:男女其实有很多关系,比如说互相战斗的关系,互相利用的关系,因为利用我们甚至产生了类似爱情的东西。这个东西很复杂,很好看。

宁肯:是,它是双向的,爱情本身也是一个政治学,它需要一些政治上的因素。反过来有时候政治的东西,你站在那又产生爱情。按理说那么肮脏的东西,它可以产生非常纯洁的东西,纯洁的东西最后也由肮脏的东西去使用。

80年代是一面镜子 映照出我们现在

凤凰网文化:我们现在还没有聊到文本的问题。你当时可以选择不写这个文本,为什么一定是这种?

宁肯:鲁太光写了一篇评论,因为我这小说里一开始写到很多镜子,图书馆包括地下,他说注释相当于小说里一种真正的镜子,80年代是一面镜子,映照出我们现在。

凤凰网文化: 80年代的文本是一个背景,有这个大背景才会走出杜远方和居延泽。

宁肯:对,它是一个纵深,就像一个舞台,有背景和没背景的区别很大。

凤凰网文化:注释给了作者抽离出来驾驭小说的可能性。叙述空间可以操纵和收缩,但是这个操纵本身就像一个导演。80年代增强了这种可能性,让他像在舞台上一样哭和笑,其实就是一种操纵空间。

宁肯:就是他对杜远方、敏芬和居延泽还起一个调度作用。他的场景包括说话方式都是舞台腔,好像不完全符合真实的状况。但有一个年轻的批评家叫杨庆祥认为这恰恰是宁肯小说的古代性。他说原来的文艺作品是古代性和现代性各占一半,过去的东西有传奇性质有舞台,和生活既联系又超越,后来现代主义就把古代性给驱逐了。

凤凰网文化:如果没有80年代作为背景,就有这么个问题:为什么这些人说话跟我们的生活的是有区别的,为什么是有距离的?

宁肯:它是完整的和封闭空间是一种舞台,舞台本身就是封闭的。

凤凰网文化:也会有这样的作家,表达自己对社会现象和制度的期望,甚至表达得很有思辨色彩,主要区别的是这类作家的思辨色彩。

宁肯:我的思辨可能更多停留在语言本身,比如说萨特和加缪的争论,萨特写过一个叫《答加缪书》。他说我们接近的东西很多,分歧的东西很少,但这少仍然显得太多。他指出了一种非常真实的两人关系的核心。

凤凰网文化:他不是对社会关系的思考,而是对真相的洞察,还有一个就是他的语言,这是他的思辨色彩的根本。

宁肯:我这个思辨是基于人性的。所有东西还是人是本体,人爆发了问题但又超越问题。我的阅读经常是类似的话,让我对人又前进了一步,着迷以后会形成反射。我现在还坚持的原因可能更为本质性,人总要找到一个体现自己还活着,或者活的更有滋味的东西。

一个掌握真理的人是不具备历史观的

凤凰网文化:其实你文章中也会写到这,比如说一个人跟时代太近,他可能就跟不上自己。

宁肯:对,我也写到人和历史的关系,一定要和历史有些距离,如果历史是什么你就是什么,那你实际上仍然没有自我,仍然是集体无意识。

凤凰网文化:当作家写作进入历史逻辑的时候,就完全丧失生命力。

宁肯:对,很多作家把历史作为一种至高无上的东西,或者说他把史诗给理解为历史,是很可怕的,你看到海子后来绝望的其中一个原因就是想写一部史诗。他觉得要没有历史,他这人就是不伟大。

凤凰网文化:文学概念太高了,其实每一笔诗都是历史。为什么越往后的人更没希望,历史变成什么样,政治变成什么样,我真的不关心。

宁肯:其实年轻人都是反历史。他来到这个世上,生活了20年,见过了足够自己的历史,我之外的历史那么雄厚,我有什么必要非得去理解?伟岸他说我自己是一种眼中无历史,心中无怨恨的人,一线击中了我年轻时那种情怀,我们心中太有历史,有太多的怨恨,这成为了我们的包袱。

凤凰网文化:我这代人,或者是我往下的一代人在流行的那种文化里面活的更舒服。怎么会变成这样呢?

宁肯:我们都说我们中国传统文化早早就被断裂了,包括五四。但事实上70后这帮人感受了一个更可怕的结束,那就是中国真正的传统生活方式的结束。乡村或者小城镇的那种生活的稳定感,几乎不变的生活节奏,传统,完全离我们而去。我们这些人还会依恋一些什么东西,原因就在那。从过来人的角度讲,我还是尊重这种拒绝历史的东西,尽管我现在这么呼吁历史感。80年代反历史的有一个特别大的优越就是太荒谬了,所以反80年代这种人,摧枯拉朽喊的特别的痛苦。

凤凰网文化:就是他有一个假想敌,这个假想敌其实已经摧枯拉朽,但他还是在战斗。50和80之间的矛盾可能是最剧烈的,可能会比40和70还大。

宁肯:所有的矛盾都很强, 50后和他们上一代人矛盾更强大,而且他居然带有合法性。当年出现朦胧诗的时候,那些保守派们,包括艾青,都要对朦胧诗进行打压对吧?朦胧诗人居然写信要把艾青打死,拉到火葬场烧了,非常非常激烈。艾青他们这代人代表了最黑暗的年代,个人和历史融合在一起,后来的代差就没这么大了。

凤凰网文化:我这代人可能就是变成很单向度了。我不懂历史,可它并不影响我的生活。

宁肯:我们中国人就是历史太重要了,一个人如果没有历史感就太单薄了。中国的文学一般不涉及政治,宗教,哲学,但是我们有历史,我们文学之所以还能够占世界文学一席之地,就是因为我们还有历史。一个只有历史的民族,是很可怕的。

凤凰网文化:80后就很浅表,但是这种浅表又是真实的表现。

宁肯:对,你的浅表包含了哲学,包含了宗教,包含了政治,就强大了,如果不包含这些东西,那你无法跟历史对抗,因为你在意识形态面前是无力的。最核心的都是要建立人的东西。所以你要跟历史斗的话,一定不是在历史上,而是在人本身的权利上。西方人为什么不尊重历史?就是因为他在现实层面上掌握了这种最朴实的东西。历史得符合人的普世的东西,再有什么我可以批驳。国外的知识分子为什么那么牛?一个掌握真理的人是不具备历史的。

凤凰网文化:你小说里写的杜还就是一个了解本质的人,一切的关系一切的温暖不温暖都不是本质。

宁肯:他看到本质的问题,这个本质是超越时代超越历史上的政治。如果仅仅是一种情绪上的反抗,我觉得意义不大,因为每代人都在用情绪反抗,而不是用真理。这种选择也是制度性的结果,八十年代既无法反抗历史,也无法反抗现实,唯一剩下的就是情绪,有的人在情绪上表现的杰出的能深入到思想。表达最好的应该是王朔,用姿态站住脚,这是很难得的。但现在连王朔都很难产生了。

凤凰网文化:他的态度打碎了那个时代虚伪的东西,而现在时代没那么虚伪了。

宁肯:现在是一个赤裸裸的时代,你拿他是没办法。80后有他特殊的地方,我相信80后一定能够产生非常杰出的那位,因为他和前几代人确实有质的不同。

中国人大多数都是原子个人主义

宁肯:接触了一个概念叫原子个人主义,中国人大多数都是原子个人主义。这种原子就像蚂蚁一样,巨大的量,然后适当给他开放出一点个人空间,他也有个人主义,但他的个人主义完全是原子性的,非常小的一点利益,自我的七情六欲,没有真正的主体,只有一种自然属性的东西,也没有外力再强加你,但实际上无形的意识形态仍然在控制着你。我觉得中国如果建立不起来真正关于人的一些最基本的概念,就永远在一个低水平徘徊,太可怕了。

凤凰网文化:所以一个国家的重建可能文化是最重要的,宁肯的书里说“政治为文学服务”。

宁肯:对,过去我们说文学为政治服务,这就是主体的问题。政治为文学服务并不是说政府为文学服务,而是说你要借助政治表达文学。政治应该是文学之下的东西。

凤凰网文化:是文学处置的对象。

宁肯:对,它不属于文学。不是说表现了政治文学就高了,而是借助政治。

现在的生活不提供一个根本方式来认识它自身

凤凰网文化:居延泽那一代有一个道理贯穿始终,但是杜远方没有,包括我们现在的生活,是不提供一个整体的认知方式的。

宁肯:居延泽和杜远方在逻辑关系上,居延泽是有区别的,杜远方基本上是不清晰了。

凤凰网文化:我觉得他的教父严格来说对居延泽是有影响的。那个理想不单单表现在他过去对好的东西有理想。

宁肯:对,他对坏的东西也有理想。杜远方反而是完全没有理想的。

凤凰网文化:你们的严肃是真诚的,我们变成一种日常一种游戏一种调侃也是真实的。虽然80后也很老了,可是他愿意臣服于一个衰老的东西甚至腐朽的东西。

宁肯:假如说杜远方不是在流亡的过程中,他那种亲切程度或者说你共鸣的东西还是非常少的。比如说我写出一个80后喜欢的作品,不太可能,也没必要,如果我真写出这么一部作品,就肯定有问题。如果我们把男女关系里过滤掉政治,过滤掉历史,他们的关系还真实不真实。

凤凰网文化:我觉得男女关系就是男女关系,对情感的理解就是对生活、对生命的理解,没有历史可以提供给你理解的时候,男女的东西就变成了主要的。很多人虚拟了一种生活,然后融入到共同体验里,宁肯说这个是公共现实的问题。

宁肯:不仅仅是80后,整个中国人都没有主体。一个人他从小到大的价值观,应该是有一定的共同性的。我们现在没有这个共同性,它是散失的。如果说有主体的人,他会说哪些东西我认为是对的,尽管我没有。这个人是这么生活,那个人可能是那么,他们可能不一样,你是蓝我是绿,我决不会羡慕你那。但中国是打乱了,我是绿我也得有点黄,还有点红,为什么形成这样的状态呢?我不知道,我们价值观特别不稳定。文学确实反映了我们的生活状态,中国过去不是这样的,民国也是按部就班,价值观是很单纯的,原本的中国的秩序有这种东西,各司其位。

对于文学来讲没有坏的东西

凤凰网文化:现在对写作者来讲是一个很好的阶段吗?

宁肯:是,我觉得对于文学来讲没有坏的东西。我有这种乐观,任何东西都是天赐的。

凤凰网文化:其实有时候还是会感受一种作品之外的更大的虚无,你被认可了,但是它又代表什么呢?很虚无,终极的东西真的没法探索。

宁肯:所以我觉得有时候终极的东西,也不必过多去考虑。我觉得应该存在一个特别具体的,就是比如说这句话你写好了,你很快乐,或者你抵达了某种。因为价值感不是一个自欺欺人的东西,它是一种比较,比如说我在A和B之间我撞到了B, 又超过了A一点,这和终极没有关系。

政治是人性更集中的表现

凤凰网文化:对宁肯来说,这个题材结束了吗?

宁肯:有一点欲罢不能的感觉。原来觉得这对我是一个难题,但是我发现一旦写了这个,触及到了政治,政治的东西打开之后,那种丰富的人性,真像一个乌龟王八蛋似的太多了。政治是人性更集中的表现,权力、政治、历史是过去我们回避的东西。我原来都是在一个朴素的房间里写东西,对世界发言,我写这个题材突然感觉是在一个大别墅里,它提供人性那种丰富的纬度要多得多。这种舞台之下你再去发现人性,跟在小房间里没法比。

凤凰网文化:考验、诱惑、权力都是好东西,它本身是中性词,权力和人性是天然结合在一起。那还会有情绪吗,会写下一部吗?

宁肯:下一部我确实比较茫然,我还在关注腐败的现象,家族是什么样的关系,它在文学里怎么表达。但是说实话,下一部怎么写我真的没有把握,我不知道,也许是个错误。我永远觉得自己可写的东西太少,所以我每一本都写的认真,老觉得这东西写完就没了。

宁肯,北京作协签约作家,第二届老舍文学奖长篇小说奖获得者。

《年代访》为凤凰文化原创,转载请注明出处。