第一次登台授课,沈从文在讲堂上呆站了10分钟

辜鸿铭上课对学生有何要求?鲁迅在讲台上如何评价秦始皇和曹操?沈从文第一节课竟说不出话?徐志摩课上带学生外出“旅行”?钱理群怎么评价他的老师王瑶?

我们熟悉这些大家们的文字,但却很少了解到当他们在大学里,站上讲台的时候,是怎么表达,又是怎么和学生交流的。

在下文中,我们将以学生视角再次打量梁实秋、梁漱溟、沈从文、熊十力、鲁迅、胡适……这些曾在北大讲堂上传道、受业、解惑的名师们。当埋头书斋时,他们是文豪、思想家、学者;当面对学生、指导学生时,他们是一代代青年精神求索的引路人。

从时间跨度上来说,这些师者相距一个世纪,但他们讲课时却拥有着同样的投入与热情——思想的锋芒也由此闪烁。

下文选自《先生说》,经出品方授权发布。

1

梁漱溟

梁漱溟(1893-1988),儒学家,1917年-1924年在北大教授印度哲学

1917年,蔡元培从欧洲访问归来,出任北大校长。梁漱溟拿着自己的论文《究元决疑论》登门求教。

蔡告知:“我在上海时已在《东方杂志》上看过了,很好。”

让梁没有想到的是,蔡接着提出请他到北大任教并教授“印度哲学”一门课程。

梁大吃一惊,谦虚地表示,自己何曾懂得什么印度哲学呢?印度宗派那么多,只领会一点佛家思想而已,“要我教,我是没得教呀”,蔡回答说:

“你说你不懂印度哲学,但又有哪一个人真懂得呢?谁亦不过知道一星半点,横竖都差不多。我们寻不到人,就是你来吧!”

梁总不敢冒昧承当。

蔡又申说:

“你不是喜好哲学吗?我自己喜好哲学,我们还有一些喜好哲学的朋友,我此番到北大,就想把这些朋友乃至未知中的朋友,都引来一起共同研究,彼此切磋。你怎可不来呢?你不要是当老师来教人,你当是来共同学习好了。”

蔡的这几句话深深打动了梁,他便应承下来。

1918年7月,北京大学哲学门毕业合影。前排教师左起:康宝忠、崔适、陈映璜、马叙伦、蔡元培、陈独秀、梁漱溟、陈汉章,二排左四为冯友兰。

2

辜鸿铭

辜鸿铭(1857-1928),学者,1915年起任北大英文教授。

沈从文回忆辜鸿铭在北大讲学时的情景:

“辜先生穿了件缃色小袖绸袍,戴了顶青缎子加珊瑚顶瓜皮小帽,系了根蓝色腰带。最引人注意的是背后拖了一根细小焦黄辫子。老先生一上堂,满座学生即哄堂大笑。辜先生却从容不迫地说,你们不要笑我这条小小尾巴,我留下这并不重要,剪下它极容易。至于你们精神上那根辫子,据我看,想去掉可很不容易!因此只有少数人继续发笑,多数可就沉默了。”

沈称辜的这句话给他留下十分深刻的印象。另据震瀛回忆,辜鸿铭在北大执教时,“很得学生爱戴,胡适之先生也比不上”。辜常教学生念英文本的《千字文》:“Dark skies above the yellow earth.”音调很足,口念足踏,全班合唱。“现在想起来,也很觉可笑。看他的为人,越发诙谐滑稽,委实弄得我们乐而忘倦,这也是教学的一种方法,所以学生也很喜欢。

鸿铭在北大讲授的是英国文学,每学期上第一堂课,他都要先对学生宣告:

“我有三章约法,你们受得了的就来上我的课,受不了的就早退出:

第一章,我进来的时候你们要站起来,上完课要我先出去你们才能出去,这是师徒大义,不可不讲;

第二章,我问你们话和你们问我话时,都得站起来;

第三章,我指定你们要背的书,你们都要背,背不出不能坐下。”

辜要求虽严,但一般是没有学生退堂的。讲到得意处,他会忽然唱段小曲,或者从长袍里掏出几颗花生或糖果大嚼,令人忍俊不禁。

陈独秀说,辜鸿铭在北大上课时,带一童仆为他装烟倒茶,辜坐在靠椅上,拖着辫子,慢吞吞地讲课,一会儿吸水烟,一会儿喝茶,学生着急地等着他讲课,辜一点也不管。有时一年下来只讲六首十几行英诗。但他讲起来时,常有一些令人耳目一新的观点。他称

“英诗分三类:国风、小雅、大雅。国风又可分为威尔士风、苏格兰风等七国风(只是没有萨克斯风)”。

他还对学生说:

“我们为什么要学英文诗呢?那是因为要你们学好英文后,把我们中国人做人的道理,温柔敦厚的诗教,去晓谕那些四夷之邦。”

有学生向他求教学语言妙法,辜言道:

“今人读英文十年,开目仅能阅报,伸纸仅能修函,皆由幼年读一猫一狗之式教科书,是以终其身只有小成。”

他主张的就是中国私塾教授法:

“以开蒙未久,即读四书五经,尤须背诵如流水也。”

3

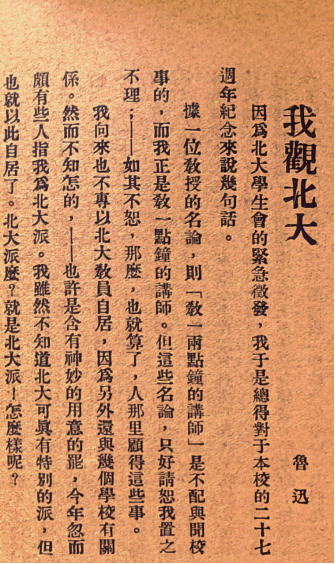

鲁迅

鲁迅(1881-1936),文学家、思想家,1920年-1926年在北大国文系任教

冯至曾先后两度听鲁迅在北大讲“中国小说史”,在他看来,听鲁迅讲课,与读其文章一样,在引人入胜、娓娓动听的语言中蕴蓄着精辟的见解,闪烁着智慧的光芒。鲁迅对于历史人物的评价,往往跟传统的说法很不同,但却十分中肯、剀切。

譬如谈到秦始皇,鲁迅说:

“许多史书对人物的评价是靠不住的。历代王朝,统治时间长的,评论者都是本朝的人,对他们本朝的皇帝多半是歌功颂德;统治时间短的,那朝代的皇帝就很容易被贬为‘暴君’,因为评论者是另一个朝代的人了。秦始皇在历史上有贡献,但是吃了秦朝年代太短的亏。”

谈到曹操时,他说:

“曹操被《三国演义》糟蹋得不成样子。且不说他在政治改革方面有不少的建树,就是他的为人,也不是小说和戏曲中歪曲的那样。像祢衡那样狂妄的人,我若是曹操,早就把他杀掉了。”

4

熊十力

熊十力(1885-1968),儒学家,1922年起在北大教授“佛家法相唯识”

1922年,受梁漱溟等人的举荐,熊十力被蔡元培聘为北大主讲“佛家法相唯识”的特约讲师。

到北大任教后,他因为受不了上下课的约束,且认为“师生蚁聚一堂,究竟有何收益”,便不去教室上课,而采取古代师生朝夕相处、自由随和的书院式教学,在家中授课,成为北大教师中的独一份。

熊讲起课来,如长江大河,一泻千里,一连讲三四个钟头,中间也不休息。他从不坐着讲课,喜欢在听讲者面前指指画画,讲到高兴时,或谈到重要的地方,往往情不自禁,随手在听讲者的头上或肩上拍一巴掌,然后哈哈大笑,声震屋宇,以至学生们都不敢坐第一排,怕熊的“棒喝”。有的人躲在最后一排,以避其锋芒,他就从最后一排拍起。朋友们与他谈话,也不敢靠近他。

5

胡适

胡适(1891-1962),1917年7月回国,在北京大学任教数十年,担任过中文系主任、英文系主任、文学院院长、校长等职务

“中国哲学史”是北大的老课,胡适到北大之前由陈汉章讲,陈从伏羲讲起,讲了一年才讲到《洪范》。胡适到北大后接任此课,一开始授课便新意迭出。当时的学生顾颉刚回忆:

“他来了,他不管以前的课业,重编讲义,辟头一章是‘中国哲学的结胎的时代’,用《诗经》作时代的说明,丢开唐虞、夏、商,径从周宣王以后讲起。这一改,把我们一般人充满着三皇五帝的脑筋,骤然作一个重大的打击,骇得一堂中舌挢而不能下。”

1924年9月,胡适与北大研究所国学门同人合影。前排左起:董作宾、陈垣、朱希祖、蒋梦麟、黄文弼;二排左起:孙伏园、顾颉刚、马衡、沈兼士、胡鸣盛。三排左二为胡适

胡适的演讲式教学方式在北大颇受欢迎,常常因红楼教室人满为患而搬入二院大讲堂。

他讲课从不发讲义,自己也没有讲稿。讲课内容很有新意,如讲中国文学史(宋元明清部分)时,先从文学评论的角度,介绍王若虚的《滹南遗老集》;讲《红楼梦》作者曹雪芹时,给学生们介绍了曹寅写给康熙皇帝的奏折。但同学们最喜欢的还是他的演讲。

柳存仁称:

“胡先生在大庭广众间讲演之好,不在其讲演纲要的清楚,而在他能够尽量地发挥演说家的神态、姿势,和能够以安徽绩溪化的普通话尽量地抑扬顿挫。并因为他是具有纯正的学者气息的一个人,他说话时的语气总是十分地热挚真恳,带一股自然的傻气,所以特别地能够感动人。”

经胡适提议,1917年11月16日创刊的《北京大学日刊》

6

钱穆

钱穆(1895-1990),历史学家,1931年起在北大历史系任教

钱穆是北大学生喜爱的教授之一。他在北大讲授“中国近三百年学术思想史”“中国通史”等课程,从来都是两个小时连起来讲,中间不休,钱讲起课来感情充沛,声音洪亮,生动活泼,令听者忘倦,因此教室内总是座无虚席。

朱海涛描述钱的讲课风采道:

“一副金属细边眼镜和那自然而然的和蔼,使人想到‘温文’两个字,再配以那件常穿的灰布长衫,这风度无限雍容潇洒。向例他总带着几本有关的书;走到讲桌旁,将书打开,身子半倚半伏在桌上,俯着头,对那满堂的学生一眼也不看,自顾自地用一只手翻书。翻,翻,翻,足翻到一分钟以上,这时全堂的学生都坐定了,聚精会神地等着他,他不翻书了,抬起头来滔滔不绝地开始讲下去,越讲越有趣味,听的人越听越有趣味。对于一个问题每每反复申论,引经据典,使大家惊异于其渊博,更惊异于其记忆力之强……这种充实而光辉的讲授自然而然地长期吸引了人。”

期末考试时,钱出的题目也很新颖。有一年,“中国通史”考试时,有一道题只有八个字——“拟旨”“批红”“判事”“封驳”,意在考查学生对唐代政治制度及其机制的掌握情况。考试下来,学生张锡纶对人说:“试题出得真棒!”

晚年的钱穆坚持在台湾素书楼传道授业,讲授中国文化。有一次,他在家中为学生讲课时突然说:

“其实我授课的目的并不是教学生,而是要招义勇兵,看看有没有人自愿牺牲要为中国文化献身!

7

徐志摩

徐志摩(1897-1931),诗人,1924年-1926年在北大英文系任教

诗人徐志摩毕业于北京大学,后又任北大教授。他讲课不拘一格,潇洒随意。有时干脆就把学生带出教室,到郊外青草坡上杂乱坐着,或躺着,听着小桥流水,望着群莺乱飞,让学生和他一起畅游诗国。据沈从文回忆,徐有一次上课时带了一个很大的烟台苹果,一边吃,一边讲。还对学生说:“中国东西并不都比外国的差,烟台苹果就很好!”

有人描写徐志摩在北大上课时的风采:

“先生在北大不穿西服,或者以为中国服比洋服诗意较多。先生住胡适家中,每至上课,均坐人力车,并不提黑皮包,仅仅散抱几本书于怀内。先生尝口衔纸烟进教室,放脚于椅上或坐于书桌上讲书,在其蔼善面孔与疏朗音调中时时流露诗意之灵感,刹那间,和谐而宁静浑圆的空气,充满教室。有时使人感觉似在明月下花园中听老者讲美丽故事之神情。讲至痛快淋漓之际,将眼镜摘下,徐徐用手帕揩拭,擦净后再戴上。”

8

沈从文

沈从文(1902-1988),1929年被聘为中国公学国文系讲师,讲授新文学研究和小说习作

沈从文26岁那年,受中国公学之请,第一次登台授课。慕名前来听课的学生很多,沈竟然紧张得一句话都说不出口,先在讲堂上呆站了10分钟。

10分钟以后,才径自念起讲稿来,仅10分钟便“讲”完了原先预备讲一个多小时的内容。然后望着大家,又一次陷入沉默,最后只好在黑板上写道:“今天是我第一次登台上课,人很多,我害怕了。”

学生因此而大笑不已。课后,学生纷纷议论:“沈从文这样的人也来中公上课,半个小时讲不出一句话来。”此话传到胡适耳里,胡微笑着说:“上课讲不出话来,学生不轰他,这就是成功。”

据沈从文的得意门生汪曾祺回忆,沈曾在西南联大讲授过三门课程:“各体文习作”“创作实习”和“中国小说史”。

他讲课没有讲义,讲起来毫无系统,多是类似于聊天的即兴漫谈。经常是看了学生的作业就作业讲一些问题。

他虽然读了很多书,但从不引经据典,总是凭直觉说话,从不说亚里士多德怎么说,福楼拜怎么说,托尔斯泰怎么说。

他讲课的声音很低,湘西口音很重,因此有些学生听了一堂课,往往不知道听了一些什么。

他讲话也不借用手势,没有任何舞台道白式的腔调。但他讲得很诚恳,甚至很天真,没有一点哗众取宠的江湖气。

他教学生创作,经常讲的一句话是:“要贴到人物来写。”他从不给学生出命题作文,谁爱写什么就写什么,自己命题。他给学生作文写的批语,有时比学生的作文还要长。

9

季羡林(1911-2009),语言学家,1946年起在北大东方语言系任教

季羡林在德国留学期间,正值法西斯统治时期,求学条件殊为不易,但他仍忍饥挨饿,发奋学习希腊文、拉丁文、梵文、吐火罗文、巴利文,研读梵语佛教经典。

留学期间,他的功课门门得优。当毕业论文胜利通过时,他的感受是:“我没有给中国人丢脸,可以告慰亲爱的祖国。”

季羡林的几位弟子编《季羡林文集》,在前言的初稿中称季为“国学大师”“国宝级学者”“北大唯一终身教授”。季看后要求删去,并说:

“真正的大师是王国维、陈寅恪、吴宓,我算什么大师?我生得晚,不能望大师们的项背,不过是个杂家,一个杂牌军而已,不过生得晚些,活的时间长些罢了。是学者、是教授不假,但不要提‘唯一的’,文科是唯一的,还有理科呢?现在是唯一的,还有将来呢?我写的那些东西,除了部分在学术上有一定分量,小品、散文不过是小儿科,哪里称得上什么‘家’?外人这么说,是因为他们不了解,你们是我的学生,应该是了解的。这不是谦虚,是实事求是。”

季羡林经常讲:

“没有新意,不要写文章。”

“鹦鹉学舌,非我所能;陈陈相因,非我所愿。”

1998年,程郁缀担任北大社会科学部部长,季已80多岁。当时学校文科机构经常召开各种学术会议,程常请季出席讲话。没有特殊情况,季总会应邀参会,每次讲话都不长,控制在十分钟到一刻钟左右;而且每次讲话中都有几句他自己的想法和见解。

有一次,程拜访季时说:“季老,人们说您可以称得上‘三必先生’了。”季闻言不解,程解释道:“所谓‘三必’,即您每会必到,每到必发言,每发言必有新意。”季笑了笑,对程说:“前两点勉强称得上,第三点实在不敢当。”

北大长期流传着一段关于季羡林给新生看行李的佳话:某年9月初,北大新学期开始。一位新生带着一大堆行李来报到,实在太累,又要去办入学手续,就把行李放在地上。正在发愁之际,刚好走来了一个衣着极为朴素的老人,样子亲切和蔼,就像个老校工。这名新生便上前说:“老同志,给我看一会行李好吗?”老人爽快地答应了。那位新生则轻装去办理手续。近一个小时过去后,新生归来,老人还在静静地看守着。新生谢过老人,两人分别。

直到北大开学典礼时,那位新生才惊讶地发现,主席台上就座的北大副校长季羡林,正是那天替自己看行李的老人。

10

梁实秋

梁实秋(1902-1987),散文家、学者,1934年起在北大教授英国文学史和英文诗歌

梁实秋在北大上课时,黑板上从不写一字,他说:“我不愿吃粉笔灰。”梁虽为留洋归来的学者,但上课时却常常身着长袍马褂,脚蹬千层底布鞋,活似一老派学者。他讲课的功底十分厚重,很有感染力,据说有一次他在课堂上讲解英格兰诗人彭斯的一首诗,情思悱恻。讲不多时,有一女生为情所动,泪下如雨;梁继续再讲,她竟伏案放声大哭起来。课后回家,梁向家人提起此事,梁的儿子问梁:“您是否觉得抱歉?”梁答:“不,彭斯才应该觉得抱歉。”

11

王瑶

王瑶(1914-1989),文学史家,1952年起在北大中文系任教

陈平原曾追随王瑶攻读博士学位,陈在《为人但有真性情》一文中,曾这样描述王的“传道授业解惑”之法:

“先生习惯于夜里工作,我一般是下午三四点钟前往请教。很少预先规定题目,先生随手抓过一个话题,就能海阔天空侃侃而谈,得意处自己也哈哈大笑起来,像放风筝一样,话题漫天游荡,可线始终掌握在手中,随时可以收回来,似乎是离题万里的闲话,可谈锋一转又成了题中应有之义。听先生聊天无所谓学问非学问的区别,有心人随时随地皆是学问,又何必板起面孔正襟危坐?暮色苍茫中,庭院里静悄悄的,先生讲讲停停,烟斗上的红光一闪一闪,升腾的烟雾越来越浓——几年过去了,我也就算被‘熏陶’出来了。”

1989年春节,陈平原、钱理群在王瑶先生家书桌前

12

钱理群

钱理群(1939-),中国现代文学研究者、作家,1981-2002年在北大中文系任教

钱理群的学生郑勇说,在北大中文系,极少见到像钱讲课那样感情投入者:

“由于激动,眼镜一会儿摘下,一会儿戴上,一会儿拿在手里挥舞,一副眼镜无意间变成了他的道具。

他写板书时,粉笔好像赶不上他的思路,在黑板上显得踉踉跄跄,免不了会一段一段地折断;

他擦黑板时,似乎不愿耽搁太多的时间,黑板擦和衣服一起用;讲到兴头上,汗水在脑门上亮晶晶的,就像他急匆匆地赶路或者吃了辣椒后的满头大汗。

来不及找手帕,就用手抹,白色的粉笔灰沾在脸上,变成了花脸。即使在冬天,他也能讲得一头大汗,脱了外套还热,就再脱毛衣。

下了课,一边和意犹未尽的学生聊天,一边一件一件地把毛衣和外套穿回去。如果是讲他所热爱的鲁迅,有时你能看到他眼中湿润、闪亮的泪光,就像他头上闪亮的汗珠。

每当这种时刻,上百人的教室里,除老钱的讲课声之外,静寂得只能听到呼吸声。”

本文节选自

《先生说》

作者: 杨虎 / 严敏杰 / 周婧

出版社: 海峡书局

出品方: 后浪

副标题: 1898年以来的北大话语

出版年: 2022-4