章永乐|此疆尔界:“门罗主义”与近代空间政治

独家抢先看

从“门罗主义”的“全球旅行”,看美国霸权主义的发展史,思考贸易战与疫情后的世界秩序

此疆尔界

“门罗主义”与近代空间政治

Shifting Boundaries: A Global History of the Monroe Doctrine

章永乐 著

三联·哈佛燕京学术丛书

58元,391页,平装

ISBN:9787108070760

生活·读书·新知三联书店,2021年4月

内容简介

“门罗主义”诞生于19世纪的美国,作为一种地缘政治学概念,倡导“美洲是美洲人的美洲”,为美国的区域霸权提供话语支持。19世纪中叶至20世纪,“门罗主义”不仅在美国有了新的阐释方向,以服务于其对外扩张的政策,更流布出西半球、拓展至全世界,进行了一场“理论旅行”。

本书正是对“门罗主义”话语传播史的考察,重点梳理两次世界大战前后,美国、德国、日本和中国对于“门罗主义”话语的认识与使用——美国如何在“门罗主义”的伪饰下实行“霸权主义”乃至“殖民主义”;德国如何将“门罗主义”与“大空间”“中欧”等概念结合,最终走向纳粹主义;日本如何以“门罗主义”为参考,形成“大东亚共荣”的概念,以行侵略之实;在中国,“门罗主义”话语如何在反满革命、军阀割据、抗日反殖民的不同形势下,发展出不同样式,中国的知识分子,又是如何对之加以利用或排斥的。

章永乐从政治史角度全面考察“门罗主义”话语的“全球化”变形,提供了一幅颇为整全的“门罗主义”历史图景。在这种历史图景的描绘中,不仅含有19世纪以来对世界秩序的思考,更契入了章永乐自《旧邦新造》《万国竞争》以来深切的现实关怀——中国未来需要一种怎样的全球秩序想象?这种想象又与霸权的“门罗主义”有什么不同?只有通过对自身与人类整体秩序的历史认识,才能为我们想象21世纪及其未来的全球秩序提供最坚实的基础。

作 者

章永乐,浙江乐清人,北京大学法学院长聘副教授。美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)政治学博士(2008),北京大学法学学士(2002)。著有《旧邦新造:1911—1917》《万国竞争:康有为与维也纳体系的衰变》。

。

。

当今国际政治思想领域中,“门罗主义”堪称头等问题。“冷战”后,中国和俄罗斯先后进入美国主导的世界市场秩序,全球化进入了新的历史阶段,由所谓普遍承认的行为规则构成的国际秩序正在走向解体,而这个普遍承认的行为规则,正是美国“门罗主义”打造出来的。我国学界还谈不上有对“门罗主义”的研究,章永乐博士不仅填补了这一学术空白,而且将这一论题从地缘政治学领域挪到政治文化形态学领域,从政治史角度全面考察“门罗主义”话语的“全球化”变形,为我们提供了一幅颇为整全的“门罗主义”话语历史图景。

——刘小枫

《此疆尔界》是一部非常及时的作品,既是对美国“门罗主义”全球思想史的梳理,也是对贸易战与新冠疫情之后世界秩序的认识与想象。作者研究的起点是地缘政治观念中的“门罗主义”,涉及语境集中在19世纪中叶至20世纪上半叶的美国、德国、日本与中国:这项对“门罗主义”的研究,关心的不仅是一个观念在不同语言中的意义流变,更重要的是“展示这种意义流变背后的历史情境和具体政治过程”。作者清楚地指出,“门罗主义”自始至终承载了美国的世界秩序想象与全球野心,美国对“门罗主义”的不断阐释,同美国从一个区域霸权“成长”为全球霸权的政治变迁相辅相成,互为表里。

——殷之光

。

。

目 录

绪论 “门罗主义”:一个空间政治概念的全球旅行

一 问题、进路与方法

二 “门罗主义”与空间政治的四个层次

三 多极化与不确定的全球秩序前景

四 余论

第1章 超越西半球:美国“门罗主义”话语的嬗变

一 从“门罗主义”到“威尔逊主义”:连续还是断裂?

二 从威尔逊回到门罗?

三 余论

第2章 中欧的“拦阻者”?“门罗主义”、大空间与国际法

一 从19世纪到“一战”

二 欧洲公法的衰变

三 凡尔赛体系的结构性缺陷

四 大空间秩序与新国际法

五 余论

第3章 暧昧的“抵抗”:日本“亚洲门罗主义”话语之兴起

一 “亚洲主义”与“门罗主义”概念的结合

二 “一战”与日式“门罗主义”的上升与受挫

三 日式“门罗主义”的全面来临

四 余论

第4章 近代中国“省域门罗主义”话语的谱系

一 超国家、国家与省域:“门罗主义”话语的三个层面

二 辛亥革命之后的“省域门罗主义”

三 余论

第5章 “亚洲门罗主义”话语之祛魅

一 梁启超:引领风潮的祛魅者

二 孙中山:财政自主与话语自主

三 蒋介石:在美日“门罗主义”之间

四 战国策派:“大力国主义”的前景

五 李大钊:朝向未来的“门罗主义”批判

六 余论

参考文献

关键词索引

后记

“门罗主义”

一个空间政治概念的全球旅行

* 本文节选自《此疆尔界》“绪论”引言以及第一节“问题,进路与方法”、第四节“余论”。为适应网络阅读,原书注释从略。

太平洋!太平洋!

大风泱泱,大潮滂滂。

——梁启超《二十世纪太平洋歌》

1

人生活在空间之中。各种财产制度、统治模式与生活方式,无不以对空间的分配、占有和使用为基础。当人们舒适地栖居于某个空间之内并以其为中介展开种种活动时,通常并不会将这一空间整体作为对象和客体加以凝视。空间脱离中介状态,成为对象和客体,一般是因为人们所接受或习惯的空间边界(boundary)受到某种挑战,从而引起了某种不适感。为了将边界回复到让己方感到相对舒适的状态,持有歧见的不同群体就开始对空间展开对象化和客体化的考察,并以各种物理与心理的力量,来加固特定人群与特定空间之间的关联。当围绕空间边界的分歧和冲突达到一定强度的时候,“空间政治”就发生了。

当两个原始部落就狩猎地盘的边界发生争论乃至开战的时候,我们就可以看到“空间政治”的原始形式。相比于今天高度发达的“空间政治”,原始部落的斗争当然缺乏丰富多样的物理力量的工具,但更欠缺的是今天五花八门、令人目不暇接的种种话语形式,其所涉及的空间层次也是极其有限的。而在今天,人类的空间政治发展出了非常多的层次,已经从国家边界以及超国家的区域边界的安排,发展到对全球空间乃至对外太空空间的争夺,而像“网络空间”这样比地理空间更为抽象的空间,更已经成为当代空间政治的焦点。丰富的空间政治也产生了类型众多的法律规则,它们有时候能够“定分止争”,有时候直接服务于冲突一方,成为战争的工具,从而形成了所谓的“法律战”(lawfare)。

在19世纪欧洲主流的历史与社会理论中,空间被逐渐置于从属于时间的位置。人类历史被视为一个按照不同阶段渐次发展的过程,而空间上不同的社会,可以按照其所处的不同发展阶段与文明程度,被置于时间线的不同位置,而欧洲文明处于最为先进的位置,因而拥有某种领导乃至支配其他区域的资格。那是一个欧洲列强相互协调、试图宰制欧洲之外的族群/国家的时代,这种征服和支配不断被解释为欧洲列强站在先进的历史—时间位置教化万邦的伟业。

然而到了20世纪,随着欧洲列强相互之间冲突的加剧,空间的理论地位不断上升——政治地理学(political geography)/地缘政治学(Geopolitics)是在被视为具有相似“文明程度”的欧洲列强(尤其是英国与德国)的区域和全球角逐中诞生的,因为冲突各方在文明等级论中的历史—时间定位相似,空间的差异得以凸显;而发源于欧洲的两次世界大战,是对欧洲中心的线性时间观与文明等级论的巨大打击,促生了亚非拉的“去殖民化”,一个又一个主权空间获得了其法律上的独立性;而后殖民国家曲折的社会经济发展经历,更是带来了一波对于“中心”“边缘”空间位置的探讨。

在社会主义阵营中,莫斯科基于对自身的历史—时间位置的自信,不断总结和推广自己的“普遍经验”,但也不断遭遇到各国共产党在具体的地理空间中自主探索的挑战,尤其是中国对于革命与建设应当“因地制宜”的强调,体现出极强的空间性。而在“铁幕”的另一边,美国推广的是时间—历史维度极其显著的“现代化理论”,以与莫斯科的时间—历史论述相竞争。在冷战即将落幕之时,福山(Francis Fukuyama)做出“历史终结”的预言,祭出一种以“承认”(recognition)为基础的线性时间-历史观,试图以此统摄广阔的全球空间。然而在将近三十年后,面对全球不同区域空间纷繁复杂的发展趋势,他不得不尴尬地给自己的理论打上了补丁:“历史的终结”“推迟”了。

托马斯·弗里德曼《世界是平的》(英文版)

这三十年中发生了什么呢?在后冷战时期,“全球化”(globalization)这个时间-历史色彩浓重的概念得以流行,并一度带动了对“全球”(global)这一空间观念的密切关注。美国新闻评论家托马斯·弗里德曼(Thomas L. Friedman)曾在2005年出版以《世界是平的》为题的畅销著作,当时,无论是在美国还是中国,许多知识人和弗里德曼一样,想象正在进行的历史进程会带来一个资本、商品与技术知识自由流动的、日益均质化的全球空间。这个空间让许多人感觉到一定的新颖性,是因为它冲击了我们所熟悉和习惯的民族国家的空间边界。只是对于弗里德曼与他的许多受众来说,这种冲击给各国民众带来的好处远大于损失,因而值得拥抱。三年之后,英国学者马克·莱昂纳德(Mark Leonard)出版了《中国怎么想?》,该书以弗里德曼的“平的世界”概念为背景,将作者所采访的一系列中国思想者对世界秩序的想象概括为“有墙的世界”(the walled world)。这似乎在暗示,尽管中国已经加入WTO,成为全球化经济举足轻重的参与者,但中国的思想者们仍然更习惯于民族国家的秩序,更慎于在政治上迈出新的步伐。

然而,2008年的莱昂纳德大概无法想象,在十年之后,是美国而非中国,变成一个最热衷于“修墙”的国度。美国总统特朗普公开宣布自己是“民族主义者”而非“全球主义者”,他的标志性竞选主张,就是在美国与墨西哥边境修建一堵围墙,防止拉丁美洲难民/移民的涌入。然而在这里,20世纪美国所热衷的建构普遍时间—历史观的努力已经消失,剩下的只是对民族国家空间内部主体族群狭隘利益的宣扬。也是这位总统,发动了对包括美国盟友在内的许多国家的贸易战,以及对中国的科技战、金融战,并退出《关于伊朗核计划的全面协议》,试图用自身的金融霸权,迫使一系列欧盟国家放弃与伊朗的贸易。

特朗普政府利用经济与产业的依赖关系来打击其定义的“竞争对手”,甚至是自己的盟友,其结果是迫使各国重新考虑这种相互依赖关系,调整产业供应链,建造非美元的国际货币结算系统。在此背景之下,我们已经清楚地看到,“世界不是平的”,我们所生活的空间,正在发生着重组,许多旧的边界和围墙正在不断加固,一些新的边界和围墙还在不断出现。

在种种“修墙”行为之中,美国在拉丁美洲的作为尤为引人注目。在2018-2019年,特朗普政府采取了一系列重新加强美国对拉丁美洲支配力的外交政策:推翻奥巴马政府与古巴的缓和战略,重新寻求古巴的政权更迭;指责中国的“一带一路”倡议给一系列拉丁美洲国家带来“债务陷阱”;指责俄罗斯对于委内瑞拉马杜罗政府的支持,在委内瑞拉、玻利维亚扶植反对派,推动政权更迭;以召回大使的方式,对多米尼加、萨尔瓦多和巴拿马等拉美国家自主决定与北京建交表示不满。

特朗普政府更是在2018年10月签署的《美墨加贸易协议》(USMCA)塞入了一个“毒丸”(poison pill)条款,规定协议中的任一成员国如与“非市场经济国家”达成自由贸易协议,其他成员国可以在六个月后退出。这一条款意味着,如果加拿大、墨西哥与中国达成自贸协定,美国就可以单方面退出《美墨加贸易协议》,这对加拿大与墨西哥的对外贸易权力构成实质性的限制(尽管加、墨两国在形式上同意了这一协议)。这些做法无一不体现美国将美洲(或西半球)视为专属势力范围的意识。

特朗普政府不仅在行动上重新加强对美洲国家内政的公开干涉,在话语上也毫不隐晦。2018年2月1日,时任国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在得克萨斯州奥斯汀的一场演讲中,赞扬1823年门罗(James Monroe)总统提出的“门罗主义”是一个“显而易见的成功”,称这一原则在当下仍然与它刚刚问世的时候一样具有现实相关性,并指责中国“国家引导的发展模式”是对西半球的威胁。2019年3月3日,CNN主持人在访问时任美国国家安全事务助理的博尔顿(John Bolton)时提问:美国一边把委内瑞拉的马杜罗形容为“独裁者”,却又在全球支持其他独裁政权,是否自相矛盾?博尔顿给出否定的回答,称因为委内瑞拉位于“我们的半球”(our hemisphere),对于委内瑞拉,美国不惮使用“门罗主义”这个表述。

2019年4月17日,博尔顿又在宣布针对古巴、委内瑞拉与尼加拉瓜的制裁时评论称:“门罗主义依然存在,而且生机勃勃。”《经济学人》评论认为,此话针对的正是俄罗斯与中国在拉丁美洲日益增长的影响力。美国纽约州宾汉姆顿大学荣休教授詹姆斯·佩特拉斯(James Petras)撰文指出,特朗普政府正在推行一种“新门罗主义”(Neo-Monroe Doctrine),试图重建美国对拉丁美洲的全面支配。

然而,“新门罗主义”真的新颖吗?在历史上,美国使用“门罗主义”来干涉其他国家的内政,是一个反复出现的现象。当1823年詹姆士·门罗(James Monroe)总统在其国情咨文中提出后来被命名为“门罗主义”的一系列外交主张的时候,他是在划出一个“超国家”的区域空间,试图排除域外势力的干涉。此时的美国尚缺乏干涉拉美国家内政的能力,但随着时间的推移,美国很快能够以排除域外势力干涉为名,推进自身在北美大陆的领土扩张,进而实现对区域内其他国家内政施加影响。

“Monroe Doctrine”这一表述在19世纪50年代出现,从一开始就是一个设定特定空间边界的概念与符号,围绕这个概念与符号,衍生出了种种与这些边界的正当性相关的理论,乃至“区域国际法”的实践。19世纪50年代的美国已经将干涉之手伸向中美洲,并在那里与英国势力发生冲突。19世纪末,美国的美洲霸权地位获得英国承认。西奥多·罗斯福总统在20世纪初将“门罗主义”发展成为支持美国在西半球扮演“国际警察”角色的主义。从那时候起,美国一直具有干涉拉美各国内政的能力,但究竟干涉到什么地步,取决于美国自身的外交需要。在“一战”中大讲各民族自主选择自己发展道路的伍德罗·威尔逊总统以及后续的三任共和党总统其实都热衷于干涉拉丁美洲各国内政。

詹姆斯·门罗(James Monroe,1758-1831)

西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt,1858-1919)

在20世纪30年代,富兰克林·罗斯福面对拉美各国对美国的怨气,提出“睦邻”政策,减少对拉美的公开干涉,将一些单边主义的干涉形式变成多边主义的形式,换取了拉美各国在“二战”中对美国的支持。但到了冷战时期,美国以排除“共产主义威胁”为名,在美洲施行强化版本的“门罗主义”,加强对一系列国家内政的干涉,给它们留下了新的历史创伤。借用博尔顿的话说,从1823年到冷战时期,“门罗主义”一直“存在,而且生机勃勃”。

冷战的结束使得“共产主义威胁”这一干涉主义的借口逐步淡出历史舞台。但更重要的是,业已确立单极霸权的美国对其全球帝国之梦具有前所未有的信心,而拉丁美洲不过是其全球帝国所支配的区域之一,其特殊性正在消退。正如提出“修昔底德陷阱”的格雷厄姆·艾利森(Graham Allison)在其晚近的《新势力范围》一文中明确指出的,在冷战之后美国决策者不承认“势力范围”的原因是“整个世界实质上都变成了美国的势力范围”。当美国致力于通过某种“多边主义”姿态为其霸权维持普遍主义外观时,在拉美大肆宣传“门罗主义”,并不是最为有效的话语策略。

于是,后冷战的美国放低了“门罗主义”调门。在1995年,耶鲁大学历史学教授加迪斯·史密斯(Gaddis Smith)出版了一本题为《门罗主义的最后岁月》的著作,仿佛“门罗主义”的历史已经终结了。但美国官方的正式宣告要到2013年才发生,当年11月,奥巴马政府的国务卿克里(John Kerry)在美洲国家组织总部发表演讲时公开表示,“门罗主义”的时代已经终结,美国将不再致力于干预其他美洲国家事务。但2018-2019年美国重新加强对拉美的控制与干涉的态势表明,尽管“门罗主义”的干涉性存在增强或削弱的周期性变化,但干涉本身并不会缺席。

美国的评论家们也以己度人,将“门罗主义”这个词转用于美洲或西半球之外的空间,比如说,指责“一带一路”倡议是中国版的“门罗主义”,其意图在于将美国的影响力排除出相关区域。日本学者卯木孝则在其2016年出版的《国际关系和太平洋战争的起源》一书的最后煞有介事地比较当代中国与近代日本,探讨当代中国会否走向日本式的“亚洲门罗主义”。在这些表达之中,一个值得注意的现象是,许多评论家在将“门罗主义”用到美国身上时,视之为一个具有正面意义的词,一用到中国身上,就成了坏词。“门罗主义”意义的丰富性,由此可见一斑。而中国的理论工作者要回应这样的评论,也就面临着一个先决问题:什么是“门罗主义”?

2

回答“什么是‘门罗主义’”这个问题并不像表面上看起来那样简单。从1823年门罗总统发表宣言到21世纪的今天,“门罗主义”这个符号已经广泛流布于世,早就不再是一个专属于美国的符号。而其解释即便在美国内部也经历了惊人的变迁,更不要说美国之外的种种基于本土需要的五花八门的解读了。要搞清楚“门罗主义”这个符号在不同的时空下究竟意味着什么,我们迫切需要一部“门罗主义”符号与话语的全球传播史,这部历史不仅追溯“门罗主义”话语和符号的解释所经历的惊人变迁,更要展现出这种变迁背后围绕“政治空间”的边界而展开的“空间政治”的形态类型。就目前既有的研究文献来看,这样的一部专著尚付阙如,因而为本书提供了运思与论述的空间。

如果仅仅注意到“门罗主义”概念在近代世界发生了重大影响,这绝非什么新的认识。在中、日、英、德等不同的语言中,已有不少著作与论文探讨“门罗主义”在美国的成长史,或在对于德国卡尔·施米特(Carl Schmitt)的国际秩序理论、日本的“亚洲主义”话语、中国的“联省自治”运动和对“亚洲主义”话语的接受和回应等主题的具体研究之中,零星地注意到“门罗主义”符号和概念的存在。在“门罗主义”的原产地美国,对于“门罗主义”解释史的研究尤其丰富,试举几例:德克斯特·珀金斯(Dexter Perkins)著有多部关于“门罗主义”发展演变历史的著作,其对于1823-1826年、1867-1907年两个时段的研究,史料尤为详细;杰伊·塞克斯顿(Jay Sexton)的《门罗主义:19世纪美国的帝国与民族》一书则以美国的国家建设与帝国建设为线索,对美国“门罗主义”在19世纪的演变进行了分期和理论思考。

弗朗西斯·博伊尔(Francis Anthony Boyle)的《世界秩序的基础:国际关系的法律主义进路1898-1922》、胡安·斯卡菲(Juan Pablo Scarfi)的《国际法在美洲的隐秘历史:帝国与法律网络》以及克里斯托弗·洛西(Christopher Rossi)的《辉格派国际法:伊莱休·鲁特、门罗主义与美洲的国际法》则是国际法史作品,侧重考察美国政府和政治精英于19世纪末、20世纪初在西半球经营区域霸权的国际法策略以及与拉丁美洲政治-法律精英的互动关系,在后两部作品中,“美洲国际法”是重要的研究对象,拉丁美洲法学家对于“门罗主义”的解释,是理论探讨的重点之一。胡安·斯卡菲的近作《“门罗主义”的去自然化:拉丁美洲法律反帝主义在现代美国与对“门罗主义”的半球性再定义面前的兴起》一文更是探讨了拉丁美洲法学家的“门罗主义”解释的反帝意涵。上文提到的弗朗西斯·博伊尔著作则展示了美国在拉美的区域霸权与此后的全球霸权经验之间的连续性。格兰钦·墨菲(Gretchen Murphy)的《半球式想象:门罗主义与美帝国叙事》以及格雷斯·利文斯通(Grace Livingstone)的《美国的后院:从门罗主义到反恐战争的美国与拉美关系》则侧重在美国帝国建构的语境之中,追溯其与拉丁美洲各国关系的变化,进而理解“门罗主义”意义的变迁。

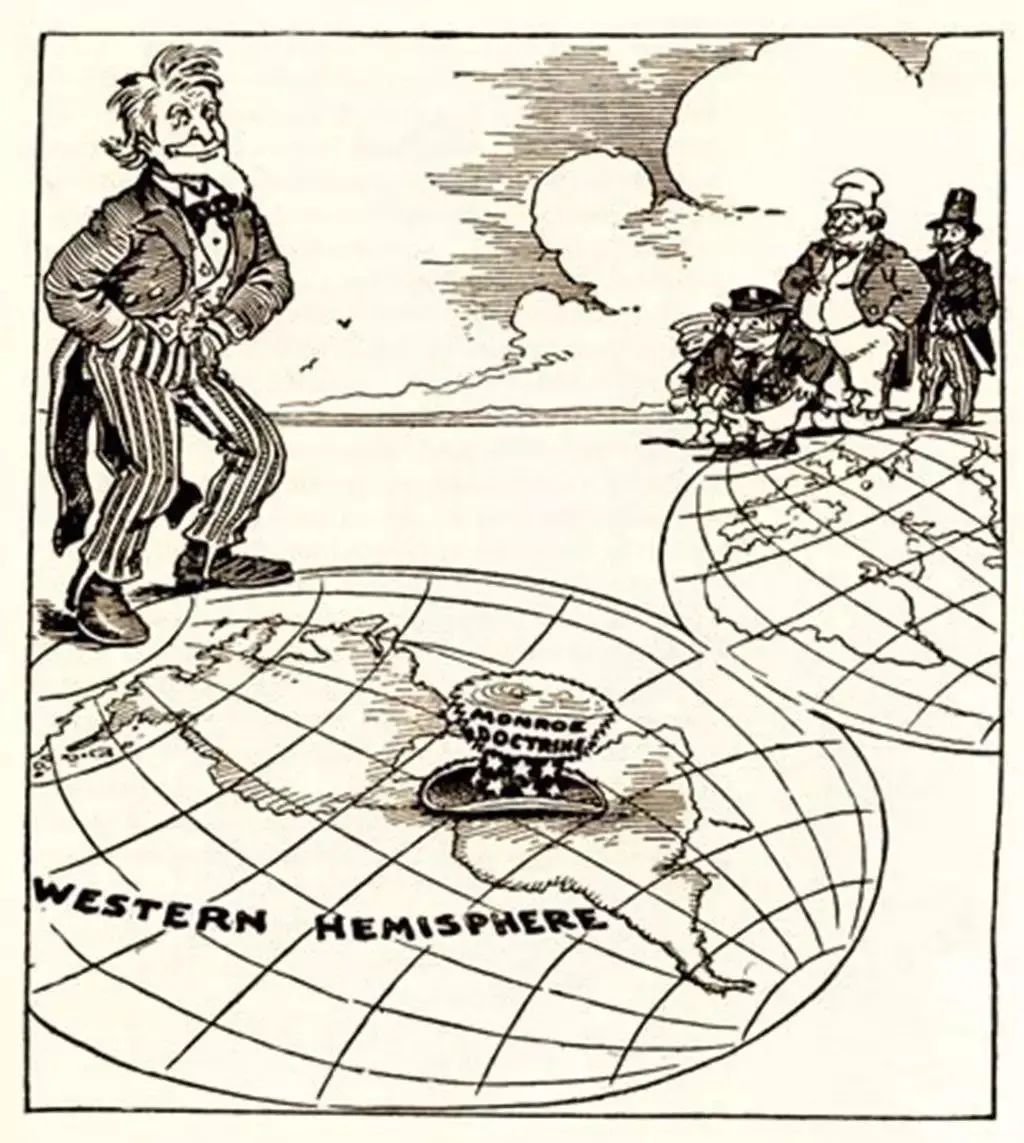

“门罗主义”漫画

在德语世界中,对于美国“门罗主义”最有影响力的分析和评论,来自卡尔·施米特在“二战”结束之前的国际法与国际秩序评论。施米特区分原初的、具有真正的区域空间精神的“门罗主义”与突破区域空间,转向全球干涉主义的“门罗主义”,主张德国应当学习前者的精神,打造自身的“大空间”秩序。施米特将德国的未来战略与对“门罗主义”的重新解释关联在一起,从而构成“门罗主义”话语全球传播史中举足轻重的一环。而“门罗主义”话语在德国的传播史和接受史的另一个重要环节,是希特勒在1939年提出的“德国门罗主义”。洛塔尔·格鲁赫曼(Lothar Gruchmann)的《国家社会主义大空间秩序:“德国门罗主义”的建构》对希特勒的“德国门罗主义”话语进行了批判,该著作同时也激烈抨击施米特的“门罗主义”批判,认为“德国门罗主义”对于“门罗主义”的挪用,严重偏离了其美国“原版”的精神。此著作出版于1962年,可以说代表着“二战”之后德国主流的反思话语。同时,值得指出的是,英语学界和汉语学界在探讨德国在两次世界大战之间的地缘政治与国际法思想时,其讨论空间客观上会比“二战”之后的德语学界更大。如刘小枫教授2020年发表的《“门罗主义”与全球化纪元》对于施米特的“门罗主义”思考进行了基源性的阅读,将抗美援朝与“禁止外部空间大国进行干涉的国际法的大空间秩序”关联起来,是对施米特思想在东亚语境中的意涵的全新探讨,颇具深意。

日本进入本书的视野,与施米特的“门罗主义”话语剖析中留下的线索有关。施米特的论述触及了美国越出西半球之后在东亚与日本发生的复杂外交关系,尤其提到了日本的“亚洲门罗主义”话语。施米特的评论是高度浓缩的,但提供了最为关键的线索,引导本书寻找相关文献,由此可进而发现,日本的“亚洲主义”话语在19世纪末与“门罗主义”话语发生化学反应,并逐渐影响日本政府的国际战略,近卫笃麿、浮田和民、大隈重信、金子坚太郎、石井菊次郎、小寺谦吉、德富苏峰、泽田谦、柳泽慎之助、竹内太、村熏雄、末广重雄、田川大吉郎、田村幸策、松原一雄、内田康哉、广田弘毅、天羽英二、横田喜三郎等人的论述都在“亚洲主义”与“门罗主义”话语的融合和交织之中,留下了自己的痕迹。同时,一个重要的事实是,在“二战”中,施米特分析“门罗主义”与“大空间”的国际法著作,在安井郁、松下正寿、田畑茂二郎等日本国际法学者中也引发了模仿。而这意味着,日本对于美国“门罗主义”话语的接受和运用,既有直接的渠道,也有间接的、以德国为中介的渠道。

本书对于日本近代“亚洲主义”的思考,在很大程度上受到竹内好在“二战”之后对于“亚洲主义”的剖析的启发——竹内好揭示了日本“亚洲主义”话语所宣称的对西方的“抵抗”中所存在的暧昧性,并且从“抵抗”的观念出发,设想了一种别具一格的“亚洲”界定方式。但竹内好并未系统论述“亚洲主义”与“门罗主义”之间的关系,因而也为本书的继续探讨,留出了些许发挥空间。

竹内好《亚细亚主义》(筑摩书房,1963)

中文文献对于“门罗主义”在华传播史的研究较为薄弱。到目前为止,郭双林教授对于“门罗主义”话语与清末国家民族认同之间关系的研究,是少有的较为成熟的“门罗主义”话语传播史研究。该文提供了重要的线索,引导本书研究清末旅日精英(尤其是《清议报》编辑团队)对于“门罗主义”话语的吸收和转化。而以此为基础,笔者进一步搜寻关于民国时期的地方主义空间政治如何吸纳和转用“门罗主义”话语的史料,颇有斩获。有的史料(如湖南的“省宪”运动和“门罗主义”话语的关联)曾在其他学术脉络中获得其他研究者的关注,但从未被纳入“门罗主义”全球传播史的脉络。同样,对于康有为、梁启超、孙中山、李大钊等人与日本“亚洲主义”的关联,学界已有一系列很成熟的研究,但这些研究往往只是附带性地注意到“门罗主义”话语和符号在这些思想者的论述中的存在,因而可以在专题性的“门罗主义”话语与符号研究中,获得重新处理。刘小枫教授2020年发表的《“门罗主义”与全球化纪元》则讨论了“门罗主义”话语与近代中国历史的若干节点,在问题意识上对本书第四章有所启发。

刘小枫编《〈大地的法〉与现代国际政治》(三联书店,2021),其中收录刘小枫《 “门罗主义”与全球化纪元》一文

综上所述,本书所尝试的对前人研究的推进,不在于发现全新的史料,而在于引入新的问题意识——一方面是在一个新的视野中重述已有的对于“门罗主义”话语的研究;另一方面是从其他学者研究的“边缘”之处切入,将他们偶尔提到的“门罗主义”概念与话语,作为研究的线索,加以进一步挖掘,尝试将千万颗散落各处的珍珠,串联在一起,勾勒出“门罗主义”概念演变的轨迹以及意义的光谱。这一研究的最终指向,是为理解近代以来中国在全球秩序中的位置提供一个新的切入点和观察角度。

本书的写作得益于国际法史领域中的“帝国与国际法”研究路径。近年来,国际法领域的批判法学家以及一些历史学家致力于重新书写国际法的历史,打破“威斯特伐利亚神话”以及将国际法与主权国家/民族国家进行关联的“欧洲中心主义”传统叙事,转而将近代欧洲区域国际法的形成与殖民帝国的扩张关联在一起。在他们看来,近代从欧洲扩散到全球的国际法并不是在欧洲的封闭空间里造成的,而是在其通过殖民和帝国扩张与外界互动的过程中被塑造出来的,并经常扮演帝国扩张与霸权工具的角色。欧洲区域国际法的“国际性”,也是随着历史的进程而不断变化的。本书对于“门罗主义”全球史的研究,有助于探索若干殖民帝国的扩张事业与同时代的国际法实践/观念之间的关系:美国的帝国扩张深刻影响了拉丁美洲的区域国际法,进而影响到全球的国际法(如威尔逊主义对凡尔赛-华盛顿体系下的国际法的影响),然而20世纪的美国政府慎于承认“门罗主义”是一项国际法原则,以防止其他力量与其分享对“门罗主义”的解释权;德国与日本在20世纪30-40年代的帝国扩张则频繁诉诸美国“门罗主义”先例,其理论家则主张将“门罗主义”变成真正的国际法原则,从而产生“大空间国际法”或“广域国际法”的理论尝试,尽管遭遇失败,但在国际法史上留下了深刻的印记。

本书包含了许多国际法史的内容,但又不仅仅是国际法史著作。在一定程度上,本书也可以被纳入晚近兴起的“全球思想史”(global intellectual history)的脉络。“全球思想史”是“全球史”与“思想史”的交叉。我们通常称为“全球史”的研究进路,其重要旨趣在于克服以民族国家为中心的历史叙事的狭隘性,克服传统历史写作中的一系列欧洲中心主义预设,强调呈现各种历史构成因素跨国(transnational)乃至于“全球”的关联。然而,何谓“全球的”,在写作实践中呈现出不同的取向。“全球的”可能与“普遍历史”(universal history)的信念相关联——在今天,对于“全球化”的许多探讨,就预设了全人类已经被纳入同一个历史进程,具有同样的未来发展方向;但“全球的”也可能只意味着在比较研究中,尽可能地纳入更多的地域和文化传统,而比较对象之间并不一定存在相互影响的关系,因而“全球性”是有待于研究者建立的“视角”和“眼光”——他们既要看到比较对象的独特性,同时又要建立一个共通的比较框架。

“全球性”也可能存在于跨越民族、文化乃至文明边界的中介因素身上,比如说茶叶、蔗糖、咖啡、奴隶贸易、违宪审查制度、实证主义观念的全球旅行。而这些中介因素在跨越边界时所发生的形态、意义与功能的变迁,尤其能体现“全球性”,如大卫·阿米蒂奇(David Armitage)对于美国《独立宣言》全球传播史的研究,就是对跨境影响关系的具体追溯。本书对于“门罗主义”概念与话语的研究,其“全球性”并非基于某种先验的普遍历史观念,而是研究对象本身的跨境流动性。处于不同历史时空的历史行动者们,各自拥有不同的空间政治议程,但不约而同地诉诸“门罗主义”概念与话语来表达自己的诉求,而这就使得我们有可能以“门罗主义”的话语谱系作为切入点,考察这种话语谱系生长过程背后的地方性的空间政治冲突。在这方面,佩里·安德森(Perry Anderson)的《原霸:霸权的演变》为本书提供了一个典范——作者关注的绝不仅仅是“霸权”一词的意义流变,更重要的是展示这种意义流变背后的历史情境和具体政治过程。

佩里·安德森《原霸:霸权的演变》 (英文版)

要阐明“门罗主义”话语的全球旅行历程,无疑需要对时间与空间的高度敏感。就研究进路而言,本书是一个概念史(conceptual history)的尝试。观念史家洛夫乔伊(Arthur O. Lovejoy)在其《存在巨链》中所实践的以“观念单元”(Unit-ideas)为基础的观念史方法,并不适用于本研究。显而易见,“门罗主义”并不是一个自我运动的“观念单元”,而是一个在具体的时空中不断流转的符号,它被不同政治力量使用,并在实践过程中获得具体意义,不断经历着解释和重新解释。对此,我们更需要“语用学”(pragmatics)与“谱系学”(genealogy)的研究视角。1823年的门罗总统或许根本无法想象他所阐述的原则,能被威尔逊总统以一种脱离美洲空间的方式来使用;而威尔逊总统恐怕也很难想象,他对“门罗主义”的创造性阐释,到了中国,竟然会被运用到省域的独立与自治运动之中。概念(concept)的传播过程中充满了意外的断裂和变形,而这在根本上源于人类政治实践的丰富性和多样性。

1917年威尔逊在国会发表请求参战的演讲

如果以一种本质主义的眼光来研究“门罗主义”符号与话语的传播史,那么有可能走向这一方向——认为1823年门罗总统所阐发的“门罗主义”是最为正宗的“门罗主义”,而之后的种种解释,都在不断偏离这一原点,充满着扭曲和误解。施米特对于美国“门罗主义”的剖析,就设定了一个“原版”,与各种扭曲和变形的版本相对立。不过,我们需要清醒地看到,施米特的论述方法本身就是对其“政治的概念”的生动演示,服务于他自己的敌/友区分和相应行动策略,其目的在于在美国的官方话语内部制造出一种内在矛盾,借助“起源”的权威,来支持德国在外交领域对于“门罗主义”话语的借用。而本书采取的谱系学视角,恰恰是要弱化“起源”的特权地位——历史行动者们是否熟悉1823年门罗总统所阐发的“原版”的“门罗主义”,是否知道他们的解释在多大程度上偏离了这一“原版”,并不是探究的关键点所在。尤其是在近代中国,我们可以在不少历史行动者的论述中看到将“门罗主义”“联邦制”“民主”“自治”等制度与观念“一锅煮”的现象,他们中的一些人恐怕只是从报章上偶尔看到了有人在用“门罗主义”指称一种政治态度,然后就依样画葫芦,其所使用的“门罗主义”这一符号,未必对应着任何系统性的理论。

后世的解释与“原版”之间的距离,并不表明后世的历史行动者缺乏理解力或者“良心败坏”。从历史经验来看,立足于自身当下的需要,将历史上流传下来的事物作为行动的资源加以应用,本来就是人类行动的常态。作为历史经验的研究者,我们需要做的是理解和解释这种距离何以出现——如果在同一个时空中,有一群人不约而同地在用类似的方式使用一个词语,不管他们是否了解这一词语在起源时空中的原初含义。这就可以构成一个值得关注的现象,我们可以通过追踪这个词语的意义流变,来探究政治社会发生的运动。

但在呈现概念的意义流变的同时,我们也无须像概念史家柯史莱克(Reinhart Koselleck)那样,刻意强调“概念”的模糊性与歧义性。话语实践中经常会出现意义重叠(overlapping)的现象,这种重叠之所以能够发生,本身就具有深刻的历史实践的原因:特定的时代境遇使得不同的历史主体有意或无意地向相似的方向行进。在“门罗主义”概念的演变过程中,我们不妨使用归纳的方法,区分出意义模糊与流变的层面与意义相对稳定的层面,并探究使这种语义分布成为可能的历史条件。

在分析观念传播时,本书在很大程度上受到微观史(micro-history)的代表人物卡洛·金兹堡(Carlo Ginzburg)对于形态学(morphology)的运用的启发。金兹堡经常通过认定两种时空跨度较大的话语在形态上的相似性,形成理论假设,并通过寻找二者的“中介环节”(intermediary link),建立起传播与影响的证据链条。本书第四章对近代中国的“省域门罗主义”、日本所介绍的美国“门罗主义”以及日本的“大亚洲主义”之间关系的探讨,在很大程度上参考了这一研究方法。尽管这几种话语在时空上的距离并不像金兹堡所处理的许多案例那样遥远,形态学的进路仍然在本书的研究过程中起到了很大的帮助作用:美国“门罗主义”的口号“America for the Americans”(美洲是美洲人的美洲)与中国“省域门罗主义”的口号“广东是广东人的广东”“湖南是湖南人的湖南”在形态上的高度相似性,在本书的研究中是一个重要的起点,而具体的研究方式则是“执其两端”,寻找一系列具有“家族类似”的“中介环节”,并将这些“中介环节”按照时间顺序排列,进而探寻影响力传播的具体渠道和途径,其研究过程如同探案,根据既有的线索提出假设,然后再寻找新的证据,对假设进行证实或证伪,以重建历史图景。不过,由于史料的缺乏以及作者搜集分析能力所限,在一些论述点上,本书提供的只是一种盖然性的证明,证据链条的进一步完善,仍有待于方家继续推进。

3

本书对“门罗主义”话语传播史的考察,既是对空间政治及其话语(包括法律话语)形式的研究,也是对19世纪以来美国与世界之关系的思考。从人类历史来看,只要有划定排他性空间的实践,就有可能产生表达排他性空间意识的话语。发源于美国的“门罗主义”话语,不过是古今中外千千万万种空间政治话语中的一种,但从19世纪以来,“门罗主义”话语国际影响力骤然增长,乃至流布于全球,为各种各样的政治势力所借用,这本身构成一个引人注目的历史现象,值得深入研究。

在这一传播进程的背后,是美国从西半球的区域霸权走向全球霸权的历史进程。美国在各个区域的“在场”(至少是作为潜在听众),使得这些区域的文化—政治精英们有动力将本地的空间政治诉求,“翻译”成为某种“门罗主义”式的话语,从而在一个拥有美国听众的空间中获得更好的表达效果。在今天,既然美国仍然没有完全丧失国际体系中的单极霸权地位,美国的影响力存在于全球各地,我们可以预测,“门罗主义”话语的传播史,仍然会获得不断的续造。

这是一个充满不确定性的时代。自从柏林墙倒塌以后,对于“全球化”前景的乐观畅想风靡一时,资本的跨境流动与增值,被视为是中性的、可以与政治相分离的运动。然而,世界没有真正变成一马平川的原野。后冷战时期高歌猛进的“全球化”,终因世界各国及其国内各社会阶层利益分配的高度不均,而遭遇种种激烈反弹,而最为精彩的反弹大戏,不是在别的地方,而恰恰是在美国的政治舞台上演。如果说在小布什执政时代,美国确实有一批新保守主义者怀着传播福音的心态,试图以一种时间-历史观念统摄广阔的全球空间,从而推行美国的制度和价值观,特朗普时代的华盛顿早就丧失了这种自信和冲动,余下的是竭力维护美国既有特权地位的保守心态。

这种保守性的表现之一是,特朗普政府的“门罗主义”话语正在弱化罗斯福-威尔逊时代的扩张性“门罗主义”话语中所隐含的“政治/经济”二分,它以一种防御的姿态,强调其他国家的经济活动可能会对美国的政治利益构成威胁——当然,特朗普政府不允许其他国家对美国做出类似的推定,仍然希望全球对美国资本保持“不设防”状态。在其执政的四年,特朗普事实上完成了一个“扳道工”的工作,使得后续的美国政府,在很大程度上也不得不继承这一将经济政治化的路径。

最后,在2020年,全球遭遇了新型冠状病毒的大流行。并不令人意外的是,后冷战时期全球金融与商业网络的不断拓展,同时也为瘟疫的全球传播准备了渠道,但谁也未能预料这场瘟疫惊人的烈度。病毒通过恐惧,将全球联为一体,但同时也激活了在“全球化”的过程中被削弱的种种边界,当人们固定不动时,资本的流动也停滞了。从柏林墙倒塌到2020年大瘟疫,后冷战时期的美式“全球化”,终于走完了它的生命周期。

大瘟疫之后,许多国家和区域单位将不得不更重视风险的管控,比如说,在本地重建一些并不符合“比较优势”理论的产业,以保证战略性物资的供给;在一些社会政策领域,限制自由市场经济原则的适用,增强社会的抗风险能力。强调国家和区域空间自主性的声音将会持续上升,因而有可能为“XX是XX人的XX”这样的“门罗主义”式话语提供更大的繁殖空间。2020年的欧盟政治家比以往更强调“欧洲主权”的理念,而西太平洋各国也通过RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)的签订,加强了区域经济整合。人们已经越来越清楚地看到,“一花独放不是春”,单极霸权秩序本身具有巨大的风险。在一个被资本与军事力量“夷平”的世界里,人类文化与生活方式的多样性与丰富性必将难以保障,被霸权支配的族群和个人,其能够达到的卓越,其能够为全人类做出的贡献,也被人为地设置了某种“天花板”。

然而,20世纪上半叶充满动荡与杀戮的历史告诉我们,“多极化”存在不同的路径。严分畛域、高墙林立,相互竞争的区域霸权划界而治,压抑着最为弱小的国家与民族,这也是一种可能的“多极化”路径,但肯定不是我们所期待的和平与繁荣的人类文明的特征。20世纪上半叶德、日理论家仿照“门罗主义”提出的不同区域霸权划界而治的设想,如果付诸实施,将意味着当下以联合国为代表的全球协调机制的终结。但即便将这种设想付诸实践,也无法避免一种内在的不稳定性——美国“门罗主义”的演变史表明,当区域霸权面对全球霸权时会强调“区域主义”,但一旦自身具有成为全球霸权的机会,“区域主义”就可能会被抛弃;而中国北洋时期运用“门罗主义”话语的军阀割据政治也呈现出类似的机会主义特征。不同区域霸权划界而治的秩序,也无法回应21世纪人类所面临的种种重大风险,如气候变化、大瘟疫、全球经济的波动等。

因而,比简单的“多极化”呼吁更重要的是探讨“什么样的多极化”。国际组织和国际协调体系总是有被霸权国家利用的可能性,但这并不是放弃它们的充分理由。以联合国为核心的战后国际协调机制,是在总结威尔逊主义与国际联盟失败的基础之上建立的,可以说是来之不易的制度成果。在美国特朗普政权推行“单边主义”、与联合国之间的矛盾摩擦日益增大的今天,加强联合国的协调与领导作用,加强发展中国家在联合国中的地位,与“多极化”的方向恰恰是一致的。全球各国需要在新的历史条件下,克服霸权国家以资本增值为实质导向的“伪普世主义”,探索“国际主义”的新形态,既承认文化与政治制度的多样性,又加强国家之间的协作,增进世界人民的健康与福祉,应对人类面临的共同问题。

为此,我们需要不断地思考空间政治,尤其是边界(boundary)的位置与作用。边界发挥着隔离的作用——分出人群并保持他们之间的差异,保护一个政治共同体对自己命运的掌控力,其中也包括了控制病毒跨境传播的能力。但边界也完全可以成为促成沟通、合作与共同演化的“接触地带”(contact zone),成为承载国际主义(internationalism)的“道义地带”。在“多极化”时代来临之时,我们希望这个时代不至于完全重蹈近代世界霸权逻辑和“势力范围”思维的覆辙,期待国家、民族与文明之间的边界,成为保持差异—多样性和沟通交流的黄金线。空间政治的各种新旧形态在今天的交织和展开,将检验这究竟是不是一种奢望。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”