金宇澄:王家卫喜欢那种来无影去无踪的故事

近日,剧集《繁花》正式官宣。“侬好,我是阿宝,长远不见。”一句地道的沪语,从上海籍演员胡歌口中讲出,宝总的形象便鲜活起来,也把人们重新带进他的世界。

“阿宝”是《繁花》的核心人物,出自由王家卫担任总导演及监制的电视剧,改编自茅盾文学奖得主金宇澄的同名长篇小说。故事围绕阿宝(胡歌饰)展开,书写90年代一副栩栩如生的上海图景,与一代弄潮儿女的情义与至真。

金宇澄说,“在以往的文学作品里,上海经常被处理得很表面,比如外滩、旗袍、百乐门。我写这个小说,写城市的日常生活,希望能消除人们对上海浅表的看法。”本文选自他在“一席”的演讲,一起听他聊聊传统的上海市民生活吧。

01

“当你感觉无力的时候,你就要到传统中去寻找力量。”

大家好。刚才是梁文道介绍这本书的片子,实际上我在写,或者说我在修改《繁花》的时候,有一天想到我在一九九零年看的台湾的《光华画报》。

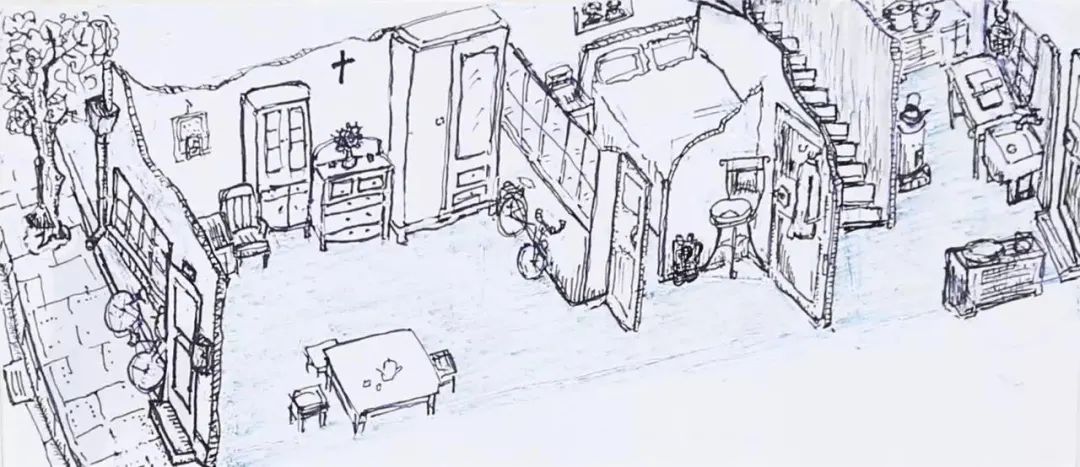

因为在一九九零年的时候,中国的这些旧建筑,门窗,旧家具,古代的篮子,都不是很值钱,这个时候两岸已经有了一些交易,所以《光华画报》记录了第一个大陆的旧东西的集装箱到达台湾的一系列照片的道。

我为什么会觉得特别震撼呢?是因为打开这个集装箱的时候,台湾接这些货物的人,每个人都带着白手套。而这些物件在大陆的时候,我有一个朋友是做货运的,他当时告诉我,海关会说,把这些东西拿出来检查,生怕你里边有什么东西。里边都摆得很好,一检查要全部搬出来。等到再把它放进去,有的东西就多出来了,不专业嘛,有时候甚至于用脚踹,实际有很多东西已经损坏了。

为什么我看的时候会觉得感动呢?这等于说是这些传统的元素,在某一个时代,我们大家都会忽略它,或者把它以很便宜的价格卖掉,但是过了很多年或者到现在,我们再来看待这些东西,我们就会觉得(看到)它的价值。

五四新文化运动以后,我们大量接受的就是一种现代白话,和翻译文本的教育,这两种标准的国语或者到后来的普通话写作、阅读和翻译文本的二手的这种熏染,到最后,当你要面对一个作品,你要去修改它的时候,你就会感觉无力:我究竟怎么来做?

所以呢,西方也有一句话,意思是说当你感觉无力的时候,你就要到传统中去寻找力量。就像这些旧的家具,我们曾经把它蒙上灰尘,把它忘记的这些东西,在五四之后把它摈弃掉的这些东西,我们是不是可以把它放在一个小说里边,文学的,比如说鸳鸯蝴蝶派的一些词语,甚至里边的人物只要提到一本旧书,在这个书里边就会出现繁体字,他如果念一本旧书里边,三十年代的一个作家的一个旧诗歌,他的诗句都是繁体字。

有一个人叫小毛,他背诵一首宋词,他是拿了一本书,所以我接下来都是繁体字,什么原因呢?纪念繁体字。因为我们现在也没有繁体字了。

02

“‘不响’这两个字,在《繁花》里面大概用了一千三百多个。”

我们的普通话教育和上海话,大家写作都用普通话,作家和作家之间,不是很在乎的话,差别不是很大。但是在三十年代的时候还没有普通话,所以说很多人都会用自己的家乡母语,加上我们所谓的官话,用这种方式来写作,相对来说,每一个地方的人,他的措辞什么就会不一样。所以我在修改《繁花》的时候,我觉得我应该是用我们中国的文化元素。

古代文人有一句话叫“爱以闲谈而消永昼”,就是说,我们讲故事是闲谈,我们是来消磨时光。国外有一个很有名的作家叫博尔赫斯,他也是这么说,他最喜欢的小说,文本,就是《一千零一夜》,他觉得文学的功能就是给人、给读者以消遣和感动,不是一种劝化的作用。那实际上我知道,文学也有一种劝化的类型,比如说像《伊索寓言》它有很多哲理,但是我觉得,比较符合我们中国的传统的文本,有一些就是讲平常的故事,一些笔记体的小说,它就没有那种特别宏大的,有一个大的目标的东西,它甚至于像开一个超市一样,可以让你自己进去选择。

另外呢,刚才片子里也讲了,这个是一个用上海话书写的小说,其实这是一个用上海话思维的,改良上海话的小说,这是因为,上海话在目前这个形势下,和过去起了很大的变化。

上海在一八四三年开埠之后到一九三零年,它的人口大概只有三百多万。在这个之后,到了一九九零年,大概已经有两千多万,所以说,大量的外地来的人进入上海。那么一九九零年之后,这个局面是什么样?是大量的富豪进入上海,大量的局一级的干部进入上海,还有大量的大学生,大学文化以上的优秀的人进入上海,他们都是受普通话的教育,在一个我们几代人都接受普通话教育的背景下边,他如果听到说上海话,肯定会非常理直气壮:请你说普通话。

所以为什么我要做一个沪语思维的上海小说,就是要把里边外地朋友看不懂的上海字全部去掉。所以《繁花》里边,大家注意到了,没有“侬”这个字。“侬”在上海话里就是“你”。譬如说“伊”,这个字也没有,那是为什么?如果我是上海人,我打开一本书,里边到处都是“侬”啊,“伊”啊,还有上海话叫“伊拉”,就是“他们”,这个书我相信上海人都不要看。

而且上海话的味道也并不是一定你要逐字逐句地都依照它来做。我在写的过程中,因为用上海话思维,就会发现上海人经常讲的一句话,叫“不响”,这是什么意思呢?就是上海人经常在转述一件事情的时候,会说到这两个字,譬如说我去找我领导,讲了半天,我领导没意见,没有表态,他会说,我领导不响,或者我为了什么事情我跟我妈妈说,说了半天,我妈妈不响。

“不响”这两个字,在《繁花》里面大概用了一千三百多个,那么里边有一个最有趣的东西,也是我们王家卫导演特别喜欢的一个故事。

就是在《繁花》的后半部分,小毛他晚上打牌回家,半夜的时候,遇到一个和他差不多阶层的一个女人,他们俩大概都是四五十岁的样子,也打不起出租车,在马路边,就他们两个人在等通宵车的时候,小毛就去搭讪这个女的,因为这个女的拎着两包衣服,小毛再三地跟她说话,这个女的就是不响,低着头不响,最后说了一句话,说,我是去洗衣服。小毛就跟她讲说,那你到我家去洗好了。因为他是单身汉,我家有洗衣机啊,我家什么都有啊。说了之后,这个女的还是不响,所以这一段里面,大量地用了这个女人的不说话。

等到他俩先后坐上同一个通宵车的时候,坐了几站路,当小毛要下来的时候,他发现这个女的就拎着两袋子衣服一直跟着他走,到了小毛家里之后,因为小毛一个人住,他把门打开以后,小毛就突然发现这个女的完全不像一个陌生人,就觉得像一个就是生活在这种石库门房子里边的家庭主妇,给他拉出洗澡盆啊,烧水啊,洗澡啊,伺候小毛,因为小毛他老婆死了,他就会想起他过世的太太。回到房间里面,这个女的就变成一个熟人了,在这个环境里边,但是也不说话。完了之后,两个人洗了澡,做了事情。之后小毛就睡着了,等他醒过来,他就听见,厨房里边,这个女人在洗衣服,而且她没有用洗衣机,直到天蒙蒙亮的时候,她洗完衣服进来,跟小毛说,我洗好了,我走了。小毛就躺在床上听她拎着两袋子东西,门声一响就走掉了。

这个故事当时也是一个朋友告诉我的。我觉得这个故事非常特别的地方在于,这个人物就是一声不响。

我当时我问我的朋友,你既然碰到这个事情,你为什么不问她,她是哪里来的到哪里去,一系列的东西。他说,我是从来不问的。当然之后,我也自己在分析,譬如说像工薪阶层,可能会非常警惕一个陌生的女的,即使他们做了这个事情,他如果心里不喜欢她,他也不想近距离跟她接触,因为他认识了自己的家,或者说,他自己的钱有限。我朋友说,就是你们这种人会打听,我们是从来不打听的。

尤其是王导,他喜欢那种来无影去无踪的故事。

03

“他们即使吃再多的苦,心里会很高兴,他就觉得我的财产已经转移了,我有活下去的信心。”

我后来跟王导说,我另外有一个故事。在文化大革命最最残酷的阶段,有大户人家,知道明天要来抄家了,把家里的金条都放在一个饼干桶里边,要转移财产,把这个饼干桶就交给自己的女儿说,你自己赶紧把它藏到你女同学家里去。这个女孩子就当天夜里抱着这个饼干桶,走了很多路,走过苏州河,到了一个棚户区里面交给她同班的一个女同学。她同班女同学是工人阶级出身,没有问题。

十年之后她家里的人说,文革也结束了,你去问你的女同学把这个要回来吧。这个女同学找到那户人家,问了她以后,她的同学说,我不记得有这件事,你一定是记错了,你可能是送给别人了吧,她说,你不相信的话,你可以到我家来,我家就这么小一个房子,你可以到我家来找。

我说了这个故事以后,就发现电影导演和作者的想法不一样。王家卫导演说,后面部分没什么意思,最有意思的就是,那天晚上,这个小姑娘抱着饼干桶,那天晚上肯定下大雨,她摔了一跤,或者怎么样,这个就是他的画面感,非常好。

当然最后王导也提醒了我,他当然没说,是我自己想的,我觉得这户人家和其他的倒霉的家庭不同的地方在于,他们家的重要的财产,在这个十年里已经转移到了安全的地方,所以说他们即使吃再多的苦,心里会很高兴,他就觉得我的财产已经转移了,我有活下去的信心。

《繁花》就是这样,它会有这种,包括像不响,这种上海人每天要说十几遍的词,另外一个就是它的饭局,《繁花》里面有很多饭局,这个饭局实际上是说明了什么,就是我们的当下,我们的家里的客厅里,已经基本不接待客人了,我们很多的事情都是通过吃饭。那么这种我们认为吃过的饭里,实际你过了十几年,可能完全忘记了,但是如果有一个人写成书,或者变成一个录像带告诉你说,你十年前有一个饭局,你要不要看。你肯定非常喜欢。

04

“我的目的是要消除这些语言上的障碍,使得外地的朋友能够了解上海的市民生活是什么样子。”

所以我是觉得,上海话,把它做成一个没有上海字的文本的话,它会使很多外地的朋友对上海有一个了解。

包括春晚也好,我们其他的一些节目也好,把上海人做成一个非常小气,或者斤斤计较,或者怎么样的人,但实际上,因为我在外地,东北呆了八年,我知道实际上有很多是出于误解,误解在哪里,就是因为语言不通。

举一个例子,比如说北方在改革开放之前那时候,北方是没有菜场的,到秋天的时候,大白菜买两吨,两吨煤,家里藏起来,因为外地头要结冰嘛。但是上海这个地方因为比较温暖,到处都是小菜场,马路边上就是小菜场。一个北方朋友到上海来玩,跑到人家家里一看,厨房里面有两根小葱,他想好久没吃葱了,就把两根小葱偷偷吃掉了。吃掉了他还说,上海人太小气了,我家买葱一买就是三百斤。后来没想到,刚说完这个话他家里一个做饭的老太太急死了,因为这个葱她是做鱼用的,没有葱了,那这个鱼怎么做呢,这个老太太急得团团转。这位朋友才刚刚发现,原来上海人是不吃葱的,这个葱就是要做鱼才去买两根,那这里实际是一个生活方式的问题。

还有比如说,半两粮票。当时的文革时代是全国都发行粮票,只有上海有半两。外地有一个很有名的作家,经常提这个问题,哎呀,上海人真小气啊,全国只有上海是半两的粮票。但是他不知道,上海滩有很多东西是论个买的。比如说我到哈尔滨,早晨朋友带我吃早饭,说,来两斤油条,早饭么,两斤油条,到馆子里边吃饺子也是论斤,论半斤或是怎么样,但是上海有几种食品,它是半两的,比如说油条,它一根是半两,那么有时候上海人他吃那个泡饭要用油条蘸酱油,这是一种。

还有比如说小馄饨,当时也是半两,那么北方人不知道,跑到上海的馄饨店里说,来个半斤馄饨,半斤馄饨就是十碗嘛,十碗端上来,他知道不对了。像现在我们知道西方是一个苹果都是论个卖的,辣椒也是一个,什么东西也是一个。这是一种误解。

所以说《繁花》呢,我的目的是要消除这些语言上的障碍,使得外地的朋友能够了解上海的市民生活是什么样子。现在时间到了,谢谢大家。

作者简介

金宇澄,1952年生于上海,祖籍江苏黎里。现任《上海文学》执行主编。

金宇澄于1985年开始写作,2012年以满纸沪语完成一部描写上海市民生活的长篇小说《繁花》,获得“鲁迅文化奖”、“施耐庵文学奖”、第九届“茅盾文学奖”。该作品将由王家卫改编成电影。

《繁花》的主角是在时代变迁中流动和成长的一座大城。它最初的创作是在交互性、地方性的网络空间进行,召唤和命名着特定的记忆,由此创造出一种与生活和经验唇齿相依的叙述和文体。金宇澄遥承近代小说传统,将满含文化记忆和生活气息的方言重新擦亮、反复调试,如盐溶水般汇入现代汉语的修辞系统,如一个生动的说书人,将独特的音色和腔调赋予世界,将人们带入现代都市生活的夹层和皱褶,乱花迷眼,水银泻地,在小历史中见出大历史,在生计风物中见出世相大观,急管繁弦,暗流涌动,尽显温婉多姿、余音不绝之江南风韵,为中国文学表达都市经验开辟了新的路径。(第九届茅盾文学奖·《繁花》授奖词)

文章来源 | 一席