曾经,农村人对读书寄寓着宗教般的执着和热望

独家抢先看

多起高考考生被顶替的沉冤旧案,掀开了长久以来挡在我们眼前的遮布一角。当代乡村,像一个褴褛的拾荒者,在跌跌撞撞中追赶着现代化的脚步,而我们往往只将乡村的颓败与萧瑟作为光鲜城市的底色。

“相对传统教育对乡村社会的滋养,现代教育,实际上一直以另一种隐蔽的形式将乡村掏空” ,一个失魂落魄的当代乡村所面临的困境,绝不仅仅是教育沉疴。

作为亲历者、介入者,作家黄灯曾带着谦卑与悲悯的复杂情绪,目睹过这片沉默的土地上亲人命运的变迁,他们内心所郁积的不幸和悲伤、抗争和坚忍。

“在个人化的命运流转中,他们以个体的丰富性,叙述着村庄现代性的整体实践,检阅着这一场有史以来规模最大的现代性实践的实际效果。” 她书写乡村图景,讲出亲人的故事,讲出隐匿的生存真相,并不是单维展现村庄困境以此唱衰乡村,而是对一个个鲜活个体痛苦的感知、是寻求改善路径之前的剖析和正视。

本文中,高等教育将兄弟二人置在命运天平的两端,成功翘起天平的是弟弟。而在城乡夹缝中穿梭着的哥哥,伴随着他的有希望、期待、急切和抗争,但更有着对命运枷锁挣脱的无望、无奈和承担。

丰三村里的路

和中国任何一个普通的农民家庭一样,在父母老去、姐妹们相继嫁人后,作为男性的家庭成员一旦结婚,就意味着要担负起延续千百年来家庭运转的使命,在代际的轮回中,直到下一代成人,才算完成了人生任务。对哥哥而言,因为丈夫外出读书,彻底离开了家乡,这从形式上隔断了丈夫和家庭日常生存的密切关联,在社会身份上,丈夫和其他家庭成员也拉开了距离,维系他们的纽带,只有情感上的牵连和艰难岁月中的共同记忆。立起杨家门户的责任,实际上就落到了留守家中的哥哥、嫂子身上。

哥哥到现在还能回忆起童年的一些往事。在漫长岁月中,他和弟弟的交流,显然比其他姊妹要多。很长一段时间,因为家里住房紧张,哥哥和丈夫兄弟两个,单独住在早已破旧不堪的老房子里,其时丈夫才五六岁,哥哥也不过十二三岁。因为年龄太小,不懂事,加上肚子饿,兄弟俩日常的愿望就是弄到一点吃的,偷瓜果、挖红薯的事情都干过,哥哥到现在还自嘲当年“到处害人”。随着年岁的增长,哥哥不得不承担起长子的责任,很小的时候就必须干很多农活,放学回来,“就扯猪草,到处扯猪草,家里要喂猪”。尽管如此,日子依旧过得非常艰难,能否吃饱,始终是一家人最大的事情。四姐的回忆印证了小时候饿饭的噩梦,“妈妈曾经说起,我两岁时,有一次饿晕过去了,邻居听到消息过来一看,马上从家里拿出一升米借给妈妈,让她熬了一点粥赶紧喂给我,我这才慢慢缓过来,留下了一条命”。

哥哥

由于家境太过艰难,哥哥很早辍了学,十六岁不到就开始学剃头,从 1979 年起,走村串巷给村民理发,一个人一年才支付一块五,很多人最后甚至不给钱,后来一年的收入算起来大约有五六百元,很多钱根本收不回来。因为收入实在太低,在四姐夫的劝说下, 1993 年,作为最后一个留守村中的劳力,哥哥抛弃了十四年的理发营生,跟随姐夫外出打工,开始了在北京长达十八年的漂泊生活。走村串户地理发,尽管收入微薄,但还是极大地缓解了家庭的经济压力。哥哥提到,现在留存的土坯房,就是靠他当年理发累积起来的一百五十元,才得以开工。凭借微薄的家底,哥哥从此扛起了家庭重担,开始了一个农民艰辛的建房史:找舅舅借木料、借瓦,自己动手,终于搭建起几间土房,极大改善了家人的住房条件。

二十岁那年,通过别人介绍,哥哥和嫂子定了亲。嫂子家人来婆家看过后,没有嫌弃哥哥的贫穷。但因为娘家要留嫂子在家干活,以增加劳力,在哥哥再三要求下,直到定亲四年后的 1987 年,嫂子才嫁过来。哥哥到现在还记得当年婚礼的场景,“当时兴用轿子,但我没有用轿子,用的大卡车”。结婚第二年,他们就有了第一个孩子,男孩,养到一个多月,不知什么原因,第二天起来就没了,估计是冬天被子太厚,窒息而亡,“要是那个孩子在的话,今年都二十八岁了”。时光久远,哥哥的言语中依然难掩悲伤。两年后, 1990 年,嫂子生了振声,得以再次拥有一个男孩;但在振声之后,又失去了一个女儿,也是一个多月时夭折的;1993年,生下女儿时春。在哥哥看来,两个孩子的早夭,主要是偷生娘娘在作梗,也正因为这样,他对振声和时春极为宠溺,早年痛失幼子的伤心,让他难以理智地教育孩子。概而言之,相比分田到户之前的极度贫穷,随着兄妹的长大成人,物质极度贫乏的状况得到了改善,日子比起以前,已经好过了很多。

一家人命运的起色出现在 1990 年,这一年,丈夫考上大学。相比兄妹因为生活艰难,没有条件念书的无奈,丈夫的处境显然要幸运很多。等到他长大时,家里已摆脱赤贫状态,情况稍稍好转,加上他成绩一直很好,在送他读书这件事上,全家人都达成默契大力支持,并期待以此作为改变家庭命运的起点。在整个 80 年代和 90 年代初期,考上中专或者大学,是农村人实现阶层流动的最佳通道,他们对读书寄寓着宗教般的执着和热望。但事实上,和那个年代穷人家的孩子一样,丈夫在学校的生活极为艰难。在哥哥印象中,自 1984 年上初中后,家里就再也没有人送他去过学校,也没有人去学校看过他,家人对他在学校的情况一无所知。因为离家远,丈夫初中念的是寄宿,周三、周六才能回家拿菜、米去学校度日。所谓的菜,无非是常见的腌菜,只有一点盐味,根本没有多少营养,装在瓷瓶子里,哪怕长了霉,也必须吃,否则就只能吃一点光米饭。

嫂子对丈夫最初的印象,来自她嫁给哥哥时,作为夫家重要成员的新郎弟弟寒酸的打扮,“他读书的时候,蛮造孽。我记得他参加我们的婚礼,他穿的裤子,前面是一样布做的,后面又是一样布做的,两种不一样的布做一条裤子,颜色都不同。尽管他已经大了,也懂事了,但家里没钱,没有办法给他添置体面的衣服”。

值得庆幸的是,80 年代的城乡差距并不如今天显著,加上当时重点高中的主要生源都是来自农村的优秀学生,就算家境贫寒,求学的孩子心理也不会太过压抑。有些孩子,因为成绩出众,贫寒的家境倒为他们的人生平添了一份励志意味,我 1989 年上高中,仅仅比丈夫晚两年,对此深有感触。哥哥后来告诉我,丈夫上高中后,成绩一直名列前茅,高二那年,学校本想让他跳级去参加高考,但班主任不同意,1990 年参加高考时,他发挥失常,并没有如老师预期那样考到顶尖名校,但也上了重点大学的分数线。在填志愿时,丈夫原本想选择中南政法学院,但因为家境贫寒,和很多农村孩子一样,最后选择了华中师范大学。

和丈夫结婚后,我们经常在一起交流当年念书的情景,尤其是高中和高考,更成为我们日常讨论的话题。丈夫曾多次提到,之所以在高三时感到力不从心,主要原因是营养跟不上。学业压力大,脑力劳动强度高,但伙食实在太差,就算在高三的特殊阶段,依旧只能像平时那样吃腌菜,只能维持最低的伙食标准。一天到晚总想睡觉,感觉没有精神。常年的营养匮乏,对一个青春期的男孩而言,在关键时刻,确实会成为他人生冲刺阶段的实际阻力。丈夫的处境,总是让我想起高中阶段,我的一些家庭困难的同学的遭遇。我记得每次吃饭,一些家境稍好的孩子,总是能理直气壮地排队买饭,而经济困难的孩子,总是磨磨蹭蹭来到食堂,就着剩菜吃几口馒头和剩饭。当年班主任的妻子在食堂负责分菜,她宅心仁厚,总是会偷偷给我们多加一点。现在看来,当时一个月 60 元的生活费(米饭 5 分钱 1 两,素菜 2 毛钱 1 份,荤菜 5 毛钱 1 份),实在算不上太高,一天 2 块钱,足以维持基本生存。但我知道,宿舍那个姓湛的女孩,一个学期家里仅仅给了她 80 元,每个月伙食费 20 元都不到,盖的棉被又黑又硬,没有垫絮,垫和盖就那一床。我想丈夫在高中的生活,应该就类似于我身边这些同学,但不管怎样,熬过最艰难的三年,通过高考,他还是彻底改变了自己的命运,也给家里带来了转机,成为村里第一个大学生。直到今天,哥哥讲起当年得知弟弟考上大学的消息时,依然难掩激动和兴奋,“他考上的时候,我们正在后面收稻子,他把我结婚时买的录音机提到外面去了,听到上了分数线的消息时,他高兴极了,将手上的镰刀扔得很高,跳起来,说:‘我考取了。’我说:‘你回家回家,洗了上学校去呗’”。

1990 年代的中国,对一个农民家庭而言,通过读书走出农村,是所有家长深藏心底的信念,不要说考上大学,就是考上中专、大专,都意味着身份的彻底改变,意味着世代为农局面的终结,意味着进入体制、获得和农民截然不同的干部身份,在城乡二元对立的结构中,从天平的一头走到另一头。丈夫考上大学后,哥哥卖掉家里的两头猪,凑齐了学费和生活费,欢喜地让弟弟来到武汉,开始了另一种人生。尽管两头猪的价格是一大笔钱,但发自内心的高兴让整个家庭扬眉吐气。从上大学的第二年开始,丈夫通过家教和勤工俭学,完全能够养活自己,不再依赖家庭的资助和付出。1994 年,大学毕业后,丈夫分配到广西柳州师专,成为一名大学老师,当时每月收入 700 多元,从此开始回馈家庭。

1993 年,随着家庭成员的增多,哥哥理发的收入已不足以维持整个家庭的开支,在第二个孩子出生前,他听从妹夫的劝告,来到北京,从此开始了长达十八年的打工生涯。关于这一段经历,我和哥哥有过长聊:

1993 年,女儿还没有出生,我就出去了。妹夫在北京干,老说我待在家里不行,太困难了。因为当时家里还得种田,有七八亩地,还得喂猪,嫂子在家,她干不过来,什么犁田她都不会,担子也挑不动。但后来实在过不下去,没钱,太困难了,于是听从妹夫建议就出去了。妹夫出去很早,那时村里外出打工的人也多起来,我算是最后一个。

我第一次去北京,在工地干的是体力活:拉沙子,拉水泥,拿锹推车,一年大概可以挣两千多元,感觉也挺满意。因为在家干活太累,落下了腰肌劳损,妹夫对我有些关照,到第二年,就没让我干太重的活,主要是在工地看看材料,帮着照管一下,相比家里的劳动强度,就相当于修整了一年,腰病也好了。到 1997 年,食堂没人做饭,我就在食堂里面干活,事情繁琐,说不上轻松。后来看到食堂始终缺人,就叫你嫂子别种田了,到北京来,和我一起,在食堂给工人做饭。一百多工人的饭,就我和你嫂子两个人做。每天早上,你嫂子很早起来蒸馒头、煮稀饭,我就上街买菜、切菜、蒸饭,后来工人发展到二百多人,还是我们两人在对付,真的挺忙。一般早上三四点起来,晚上忙到十点多。就说做馒头,一天得做三次,一次做两百个,感觉就是累。那几年,应该说,工地一直都挺顺利,尽管辛苦,但 1998 年以前的工钱,也都结清了,所以 1998 年建房子时,刚给我一万,大姐借了一万,我一次性拿到工钱,就开工建起了现在的楼房。

但从 1998 年开始,我每年就过年时能拿一点钱回家,其他的钱就压在妹夫那儿,以妹妹的说法,说是帮我存着,到用钱的时候,一次性给我。我算过,他差我十多万。那时候,妹夫的工地运转正常,我除了想装修房子,也没有别的地方急着用钱,你说不给就不给呗,反正也没想到拿不回这笔钱。

当时工地的情况确实很好,接的工程多,工人也多,多的时候,有二百多人,最少的时候,也有四五十人。那时,我压根就没有想到,有一天妹夫会还不上我的工钱。他的性格我知道,他宁愿欠着亲人的,也一定要先给别人工钱。我确切知道工钱拿不回来是在 2008 年,所以从 2009 年开始,在感觉工地情况不行后,就再也没有去了。

在问到是否催过妹夫时,哥哥依然一脸淡定,“他没钱,我也没要,我和他说,反正你有钱就给,你不给我也没办法。我以前也问过妹妹工钱的事情,但妹妹说,你别怕,他给你存着,存着就存着呗。后来,我就一直没找他要过,他没钱,你要也是白要,我想着我妹妹,怕她造孽。我想着,找她要,她也为难,她为难,也没钱给你”。就像我问他,当年婆婆为什么不和继父离婚一样,哥哥淡然一笑,没有回答。也许,在他的经验世界中,隐忍是他本能的选择,生活任何额外的馈赠,对他而言都是奢望。

当然,真正让哥哥、嫂子心痛的是,将近十年的工钱没拿回的代价,是将孩子留守家中,让他们荒废了。以嫂子的话说就是,“钱也没赚到,伢儿们也丢了”。嫂子跟随哥哥外出时,女儿才四五岁,儿子才七八岁,正是需要照顾的时候,但当时为了改善家庭经济状况,哥哥、嫂子还是狠心将孩子留在了老人身边,“孩子肯定不愿意我们离开家,我们走的时候,女儿哭了好几场。但到非走不可时,就给她一些钱,五块、十块的给她,将她哄着,哄住了,趁她不注意,就溜出了家门,搭车走了。一走就是一年,中间也不会回来,和家里的联系,就是一个星期或十天一次电话”。

事实上,留守老人身边的孩子,不可能得到很好的照顾,当时婆婆年龄已大,只能管孩子的基本生活,给他们做点饭吃,学习上的事,完全没有办法。哥哥事后回忆,“孩子在家跟着老人,老人能做的,也只能是做饭给他们吃,在农村都是这样。一开学,将学费交了,每天的生活就开始重复。上午上学去,中午放学,回来吃饭,吃完饭,下午又上学去,天天都这样。我们不在家,基本放弃了对他们学习的管教,孩子爱怎样就怎样。其实我还是很喜欢他们读书,有时回来,还和他们说,没文化,你上哪儿都不行。当然,最希望的是他们能像刚一样,好好读书,考上大学,但这些期待,顾不上啊。再说,现在不比以前,考上了大学,也不见得能找到工作,想想也不强求”。

哥哥怎么也没想到,结束十八年的打工生活,直接原因竟然是四姐夫的破产。等到他回到村里,孩子们已经长大,最小的女儿也已经十八岁。子女长大,老人老去的压力,一件件摆在眼前。

2009 年回家以后,为了缓解生活压力,哥哥开始在附近村庄打散工,主要是在别人盖房子时提灰桶、运余泥,做一些小工。因为年龄大了,小工的重活还是感觉很吃力,“人多的时候,会轻松一点,人少的时候,确实感觉吃不消。每天干完这就是那,没有消停,早上七点上班,十一点半下班,下午十二点半上班,到五点半下班,一天固定一百元”。小工的活,都是熟人介绍,哥哥因为性格实在,愿意吃亏,别人信得过,找的人也还算多。几年来,让哥哥感到欣慰的是,2012 年左右,两个孩子通过手机 QQ、微信交友,各自找到了满意的对象。女儿出嫁后,在家人帮助下,及时帮儿子将媳妇娶回了家。侄子结婚时,尽管装修房子、买家具、付彩礼,也花了十多万,对这个毫无积蓄的家庭而言,经济压力非常大,但若按现在的标准,侄子的婚礼,花费倒也不算太多。以嫂子的话说就是,“尽管他们结婚算早,但话说回来,在外面多打两年工,钱会多存一点,但水涨船高,结婚的开销大了很多,压力反而更大。现在的姑娘,都要求男方买房买车,彩礼也贵,哪搞得起”?我后来才得知,仅仅两三年工夫,农村的婚恋市场已经彻底改变,因为男女比例的失调和女孩子的外出打工,农村适龄男青年的结婚难问题,已成为显著的社会问题,而侄子刚好处于这一年龄段。面对“城里买房,买车,十万块的彩礼”成为婚姻的最低标配,对于经济状况糟糕的男方家庭而言,顺利结婚成为一个遥不可及的梦想。侄媳妇的哥哥比侄子还大,就因为家境太差,根本没有女孩子愿意上门。

尽管儿子结婚以后,哥哥背下了不少债务,但说到现在的生活,他发自内心地感到庆幸,“我对现状还挺满意的。到现在,有这样,挺知足的。我的能力不比别人强,但我的生活比上不足、比下有余。闺女嫁了,儿子结了,母亲也安顿了,就剩父亲一个,日子尽管过得也不宽裕,但有饭吃、有衣穿、有房住,也知足了。在我们那儿,有这样一句话,‘吃萝卜,吃一条剥一条呗’”。

哥哥的淡泊虽然让他容易获得精神满足,但还是无法掩饰其日常生活的窘迫。2016 年过年回家,在和嫂子的聊天中,我才知道,婆婆去世后,哥哥的生活遇到了不少麻烦。首先是婆婆丧事办完后,哥哥外出帮工,从墙上摔下来,腿部受伤,被迫在家里休息了两个多月。等到腿脚稍稍好转,在帮人架电过程中,又不小心触电,人烧成了黑炭样,头发、眉毛都被烧焦,唯一庆幸的是捡回了一条命。相比外出打工,在家里做小工,优势是工钱更有保障,毕竟都是熟人,结账一般是一个月一次,最多三个月算一次;不足之处是,打散工的薪水按日结算,受制于天气,比如下雨,就只能待在家里,并不能保证天天有事做,劳动时间难以保障。情况好的时候,一个月最多可以干十几天活,收入也就一千多元,家里的基本开销都保不住,手头依然非常拮据。这种情况下,哥哥、嫂子特别希望儿子和媳妇都能外出打工,“我和伢们说,这两年要出去,再不能待在家里了”。尽管孙子才一岁多,连话都不太会说,正是需要照顾的时候,但因为经济压力,侄子、侄媳妇还必须得出去。孩子延续父辈命运,孙子沦为新一代留守儿童,看起来已不可避免。

现在想来,婆婆在世时,哥哥、嫂子年龄再大,也因为有当儿子、儿媳的任务在肩,没有人将他们当老人看待,但婆婆一旦去世,哥哥、嫂嫂作为农民,步入晚年的真相就凸显出来。看到哥哥苍老的容颜和嫂子不再年轻的身影,想到他们和城里同龄人外表上的天壤之别,我切实感受到,生活对他们而言,更多是一种负重、忍耐和担当,根本说不上有太多的享受。我无法想象,在一家人没有重病、孩子教育开销也不大的情况下,哥哥、嫂子如此劳作,尚且无法获得基本的保障,若碰到大事、没有我们的经济支援,他们的生活会陷入怎样的境地?嫂子也因为我们对他们的帮助,一直心怀歉疚,“我心里有数,这么多年来,你们帮了不少,但各人有各人的家庭,你们在外面供房、养伢也不容易。我在湾里头,总是和别人说,我的弟妹还是通情达理,伢儿结婚找他们,老娘走了,也找他们。我们拿不出来,怎么办呢?要是我们混得好一点,就不用你们出这么多了”。嫂子从来不会想到,对整个家庭而言,尽管在大的事情上,好像每次都离不开我们的经济资助,但这些钱,也仅仅只能缓解他们基本的生存压力,根本不足以让他们过上体面、有尊严的生活。

在村庄现代性转型中,哥哥像所有普通农民一样,承受着时代带来的苦楚和欢欣,同时也像千百年来的农民一样,在艰难、平凡的生活中,维持着家庭的运转,延续着家族的使命。

本文节选自

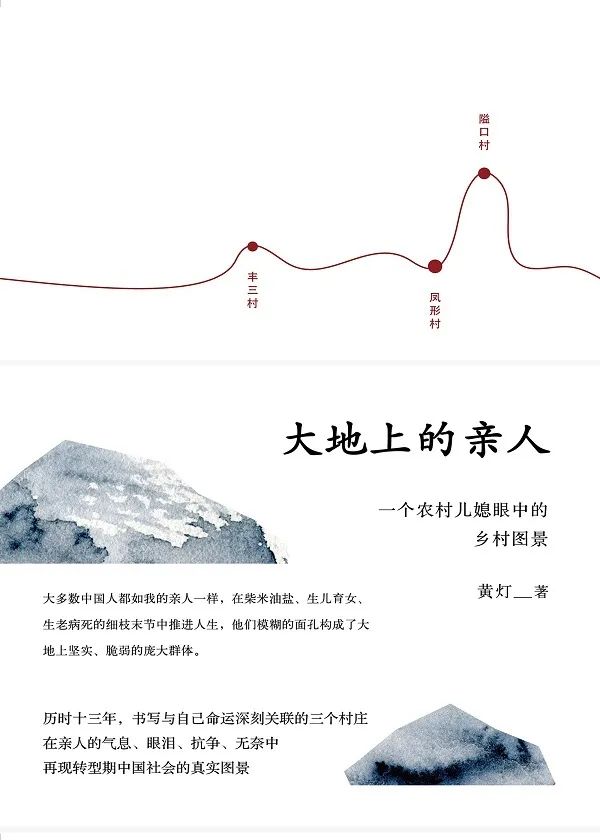

作者: 黄灯

出版社: 台海出版社

出品方: 理想国

副标题: 一个农村儿媳眼中的乡村图景

出版年: 2017-3-1

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”