从《铁扇公主》到《大圣归来》,孙悟空银幕动画之路

2017年12月15日 10:15:17

来源:澎湃新闻网

作者:白惠元

毫不夸张地说,孙悟空可能是中国动画电影的唯一名片。从中国第一部动画长片《铁扇公主》,到“中国学派”集大成之作《大闹天宫》,再到近十亿的票房神话《西游记之大圣归来》,孙悟空是不变的视觉中心。

原文标题:从《铁扇公主》到《大圣归来》,孙悟空银幕动画形象如何成长

2015年9月9日,动画电影《西游记之大圣归来》正式下线,票房锁定9.56亿,位列华语片票房历史第十名。无论是市场层面的逆袭,还是表意层面的民族形式,我们都有理由将《西游记之大圣归来》视作一次重要的文化事件,它激活了诸多网络文化关键词,如“自来水”“国漫”“二次元民族主义”,以上种种皆成为进入本片的全新路径。然而,《西游记之大圣归来》并非横空出世,它是中国动画电影长期积累后的爆发,在其背后是脉络深广的电影史谱系。在这个意义上,中国动画电影中的孙悟空形象有必要进行重绘。所谓重绘,是将孙悟空这一银幕形象视作“文本”,视作不同话语与历史叙述结构进行权力斗争的场域,而孙悟空的每一次复现,都是多种话语协商的结果。因此,本章试图从孙悟空的视觉造型出发,集中讨论中国动画电影史的四部杰作:《铁扇公主》(1941)、《大闹天宫》(1961、1964)、《金猴降妖》(1985)与《西游记之大圣归来》(2015)。本章试图探讨的问题是:孙悟空在银幕上的“身体”如何生成了“主体”?其身体的发育如何形构了历史的成长?在民族话语的主导结构下,孙悟空所讲述的“中国故事”是否产生了颠覆性力量?那些众声喧哗的复调话语又是如何破坏了孙悟空的主体化进程?

一、身体的发育:孙悟空视觉造型嬗变

毫不夸张地说,孙悟空可能是中国动画电影的唯一名片。从中国第一部动画长片《铁扇公主》,到“中国学派”集大成之作《大闹天宫》,再到近十亿的票房神话《西游记之大圣归来》,孙悟空是不变的视觉中心,而世界电影正是经由“MonkeyKing”认知中国动画。当然,作为古典神魔小说的虚构人物,孙悟空的视觉造型设计永远是艺术创作的第一步。事实上,从《铁扇公主》开始,孙悟空一直在动画银幕上寻找着自己的身体,从衣着配色到身材比例,从皮肤毛发到面部表情,即便是其鹅黄上衣、豹皮短裙、红裤黑靴的经典造型程式,也经历了相当复杂的探索过程。对此,学界近年来有了初步讨论,但存在着一定程度的遗憾:刘佳、於水将探索过程划分为摸索期(1922—1949)、成熟期(1949—1989)与多元期(1989年至今),分期依据是历史、文化、创作者、造型特征等不同因素,对“形式”的沿革阐释丰富,但未能对“形式的意识形态”进行深入挖掘;任占涛则以“民族化”为线索,考辨了孙悟空动画造型的文化源流,指出当前动画电影民族化的基本困境,但未能解读其造型嬗变的时代文化症候。这说明,研究者仍没有找到探究孙悟空形象文化嬗变的基本方向,进一步说,是缺少一种“历史化”的视野。

基于以上思考,我们将以全新维度来审视孙悟空的视觉造型嬗变,即身体的发育。从《铁扇公主》到《西游记之大圣归来》,孙悟空的身体经历了从幼儿(动物)到少年,再到成年,进而中年的发育过程,这集中体现在头身比例上。

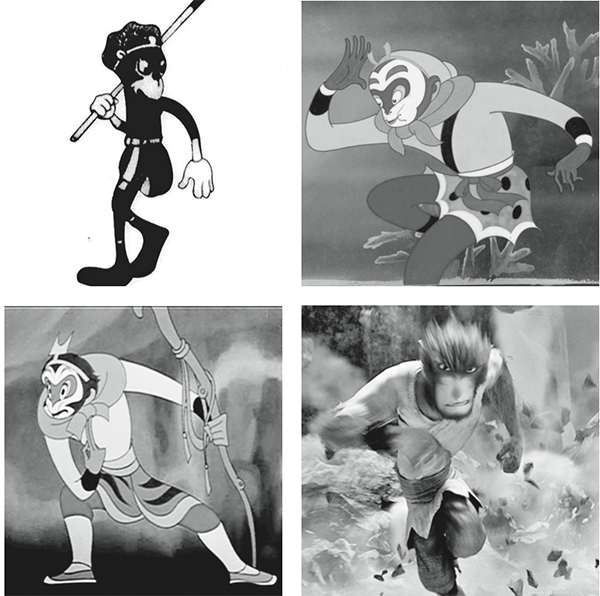

孙悟空在中国动画电影中的视觉造型。

《铁扇公主》里的孙悟空借鉴美国动画风格,头大身小,头身比例为1:2左右,更像动物;《大闹天宫》开始了孙悟空造型的民族化探索,身材更修长,线条更流畅,更人性化,突出其神采奕奕、勇猛矫健的少年动态;《金猴降妖》延续了这一程式,但头身比例进一步缩小,身材也更趋魁梧,呈现为有骨感有棱角的成熟形象;到了《西游记之大圣归来》,孙悟空有了明显的肌肉和发达的上肢,面容亦沧桑不少,终成中年酷大叔。更重要的是,这种视觉造型的身体的发育绝非偶然,而是创作者有意为之。例如,《金猴降妖》的导演特伟就在创作谈中提到:

“‘大闹天宫’之后,孙悟空被如来佛压在五行山下,到随唐僧西天取经,已经过去了五百年。五百年之后的猴王,应该有所发展。我们认为,他在‘三打白骨精’里,除了英勇顽强而外,表现得更加成熟了……我们只需根据他性格的成长,使造型有所发展。在《大闹天宫》时,他还带有一点稚气,形体比例接近少年,头部较大。而在《金猴降妖》中,他已长大成人,形体比例也接近成年,身材魁梧壮实,更有阳刚之气。”《西游记之大圣归来》的导演田晓鹏更是直接将孙悟空指认为“大叔”:

“虽然他长生不老,却被压了五百年,因此他看上去不可能还像十几岁的少年。我们把他所有的经历都外化到了容貌上,那么多褶子就是让观众觉得:嗯,这个大叔有故事。”

如此自发地描绘孙悟空身体的发育,我们只能将其理解为创作者对于时间的自觉,即每一次对孙悟空艺术形象的再创造均是前作基础上的推进,创作者自觉将不同文本中的孙悟空理解为同一个“身体”,这种进化论身体观亦是典型的现代性范畴。在原著《西游记》第三回中,孙悟空将自己的名字从生死簿中勾去,“九幽十类尽除名”,自此,他的生命便与时间无关了,他是无法感知青春或衰老的。因此,将“年龄”与“时间”铭刻于孙悟空的身体形态,本就是一种现代性改写。更重要的是,这种时间是有方向感的,它不是上古时代的循环时间,也不是本雅明所说的“空洞的、同质的时间”,而是合目的的线性时间,是社会达尔文主义的历史观,是朝着更高、更快、更强方向狂飙突进的成长。所以,在身体发育的维度之上,还存在着一个精神成长的维度。这个精神的维度至关重要,因为孙悟空在精神气质上的成熟深刻揭示了黑格尔的历史观:历史是“精神”在时间里的发展和在现实中的实现,是人的意识的展开过程。

二、历史的成长:从身体到民族主体

英国电影理论家帕特里克·富尔赖(Patrick Fuery)曾详细讨论“电影话语的形体存在”,从形体存在的角度说,人可以区分为三个层次:具体物化的肉身(flesh),人物形象所依附的整体身躯(body),以及个体抽象实质存在的主体(subject)。借由电影的视觉语言,肉身、身体与主体得以实现一种递进的发展关系。而那些被导演调度、被美术师设计、被摄影机规训过的“身体”,之所以能够生成“主体”,正因为其内蕴着某种颠覆性力量:“电影的承载物、驱动力和表现对象就是人物的身躯。但它不是简单的身躯,而是那种有反抗、有需求、被社会化了的,而且抵制着所有与社会趋同的身躯,它虽然丧失了一定的权力,却又充满颠覆性的力量。这是一种有形存在的话语,由肉体、身躯和主体组成,同时反过来又可以通过这种有形的话语组成肉体、身躯和主体。电影同人物身躯的关系更像是一种征兆的运作,而这种征兆说明了被掩饰的意象和符号就是形体存在的标记。电影的话语就是人物身躯的话语。”

显然,孙悟空日渐成熟的“身体”成为中国动画电影的核心景观。他在被凝视的同时,也呈现出某种能动性:他总是能够询唤出观影主体的身份认同,并深刻契合不同时代观众的“感觉结构”。我们反复强调文艺的时代精神,但孙悟空却从不过时,他的叙事逻辑永远有效,这是颇神奇的。或许,只存在一种可能,即孙悟空的故事就是中国故事。讨论中国动画电影中的孙悟空形象,绝不是把这个命题本质化——孙悟空是一个漂移的能指,是一种想象中国的方法。他虽没有固定的内部指涉,却在历史叙述结构中不断滑动着,这一滑动过程可以被理解为德里达所说的“踪迹”(trace),被理解为关于中国的意义播撒。因此,“身体的发育”仅是孙悟空“主体化”的物质基础,其“精神”与“历史”的共振,才是“主体化”的关键。

孙悟空的“时代表情”。

孙悟空的身体范畴必然包含着那张猴脸,而那张猴脸总能呈现出最鲜活、最典型也最具表意功能的时代表情,而每一种时代表情均有其特定的历史政治意涵。《铁扇公主》中的“滑稽”是用美国造型对抗日本侵略的主体中空,《大闹天宫》的“昂扬”是社会主义中国的革命乐观主义,《金猴降妖》的“悲情”是“文革”后中国知识分子的创痛,而《西游记之大圣归来》的“沧桑”则是以“父”之名对处于大国崛起时代的中国所投射的自我期许。

动画片《大闹天宫》上下集结尾的“崔嵬式庆典”。

作为孙悟空在动画电影中的初次亮相,《铁扇公主》用一种美国化的方式将其呈现为“东方米老鼠”,那种调皮滑稽是孙悟空在1941年的基本表情。进一步说,孙悟空在本片中没有任何主观视点镜头或心理时空,而仅仅是客体,他脸上那种“单调的滑稽”正映衬出抗日战争年代上海孤岛文化的主体身份失落;到了60年代,孙悟空首先获得了“看”的权力(仰视玉帝、俯视猴子猴孙),同时也被赋予了心理时空(想象玉帝来斟酒、忆起天庭的不公),在这个意义上,他才开启了“主体化”进程,于是也就不难理解《大闹天宫》上下集为何采取相近的结尾定格镜头——孙悟空面带笑容仰望天空,周围环绕着高举手臂的群猴,那是专属于社会主义文化的“崔嵬式庆典”,是人民对新中国的自信与期许;1985年的《金猴降妖》本是为庆祝“粉碎‘四人帮’”、迎接国庆三十周年而创作的献礼片,“三打白骨精”的矛头无疑指向“文化大革命”,而故事中被唐僧诬陷、驱逐却终复归来的孙悟空,正是“文革”中被迫害的知识分子的悲情写照,他用泪水、怀疑与愤怒记录了80年代初的中国;《西游记之大圣归来》的文化意味更为复杂,因为孙悟空完成了两种表情的渐变,即从戴着镣铐的无力冷漠变为“救救孩子”的无私热忱,这种英雄主义召唤首次将孙悟空结构于“父”的位置,令他成为被孩童观看的偶像。于是,整部电影也就成为中国对于自我与他者的全新想象,回应着中国高速的经济发展势头,投射着现代性逻辑内中国的自我期望。

考察中国动画电影中的孙悟空形象,我们从最基本的身体层面出发,探究其面部表情(expressions)对于“历史”的表达功能(express),进而延伸至精神层面的成长。也只有在精神成长的意义上,才可讨论主体的形构过程。这里的成长具有双重意味,既是生理学上的长大成人,也是人对“历史时间”的认知与把握,是历史本质的生长过程。苏联文艺理论家巴赫金在解读“成长小说”时提到了这一点:“在诸如《巨人传》《痴儿历险记》《威廉·麦斯特》这类小说中,人的成长带有另一种性质。这已不是他的私事。他与世界一同成长,他自身反映着世界本身的历史成长。他已不在一个时代的内部,而处在两个时代的交叉处,处在一个时代向另一个时代的转折点上。这一转折是寓于他身上,通过他完成的。他不得不成为前所未有的新型的人。这里所谈的正是新人的成长问题。”可见,“人在历史中成长”是巴赫金对“成长小说”的最基本定义,这将引领我们对孙悟空的成长进行再思考:孙悟空的故事本体虽不是历史,但其行为逻辑在隐喻层面不断重构着历史。

《大闹天宫》的第一句台词即是孙悟空在花果山喊出的——“孩儿们,操练起来!”随后,画面转入猴子猴孙挥舞兵器组成的军事武装方阵,传达出“保家卫国”的民族—国家意识形态。这个开头为全片奠定了一种基调:“花果山”就是隐喻的中国。后来,以巨灵神为代表的天兵天将进犯,孙悟空率领猴儿们以“敌大我小、敌进我退”的“游击战”模式保卫了家园,这无疑是对社会主义革命历史的回溯。而当天庭试图招安孙悟空时,他却质问:“谁要他封?”如此,我们又正面遭遇了社会主义中国的国际处境,即“承认的政治”——花果山对天庭的拒绝正是20世纪60年代社会主义中国的国际姿态,它身处“冷战”的社会主义阵营,被资本主义阵营孤立,却又试图挣脱社会主义苏联的大国霸权,它决绝地坚持自身的独特性,并以之挑战世界体系。正是从《大闹天宫》开始,创作者开始有意识地将孙悟空与中国同构。到了80年代初,《金猴降妖》里的花果山却呈现出别样意味。孙悟空被唐僧驱逐后,孤身回到花果山,他发现曾经枝繁叶茂的故乡竟成了焦土,于是召唤风雨雷电,让花果山重添绿色。诚然,这一节奏明快的抒情段落是《金猴降妖》的艺术再造,创作者以一种百废待兴的叙事修辞回应了“文革”后的中国社会心态:过去十年的震荡历史,正如花果山的满目疮痍,中国唯有在历史的废墟之上重新出发。

因此,孙悟空身体的发育正隐喻着中国历史的成长。正由于孙悟空在历史叙述结构中占据了民族主体位置,他在大银幕上的每一次重现,也就必须行使询唤观影者民族身份认同的功能。有趣的是,自我总是通过“他者”而得到认知的,任何民族主体身份的获得,都必须借助对“他者”的想象与再造。于是,孙悟空在动画电影中试图对抗的“反派”,也就折射出中国的主体位置与观视方式。

《英雄变格:孙悟空与现代中国的自我超越》书封。白惠元著,三联书店2017年11月。

(本文选摘自《英雄变格:孙悟空与现代中国的自我超越》,白惠元著,三联书店2017年11月。澎湃新闻经出版社授权刊发,注释从略。)

[责任编辑:游海洪 PN135]

责任编辑:游海洪 PN135

- 好文

- 钦佩

- 喜欢

- 泪奔

- 可爱

- 思考

凤凰文化官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128