《本托的素描簿》:约翰·伯格与斯宾诺莎的隔空对话

2017年10月17日 19:51:36

来源:凤凰文化

作者:约翰·伯格

今天全球暴政的独特之处在于,它是匿名的。没有元首,没有斯大林,没有科尔特斯(Cortés)。它的机制因地制宜,它的模式随着当地历史而有修正,但是它的总体样式却是一样的,这是一种循环样式。

斯宾诺莎平素很是喜欢画画,据说他会随身携带一本素描簿,用来画下眼见之物。但在他去世后,这本素描簿却没有出现在他的遗物清单中,遂成为一个失落的传奇。

著者:[英] 约翰·伯格(John Berger)/译者:黄华侨/ 出版社:广西师范大学出版社

关注绘画的伯格常常会想象,斯宾诺莎这个人文主义思想的同路人是如何用他的哲学之眼观察事物的,他会在这本簿子上画下什么样的素描。如此的想象也激发了伯格自己的创作灵感。于是,在一本被伯格认定是“本托的素描簿”的簿子上,他同时以素描和写作两种方式,与生活在几个世纪前的斯宾诺莎展开了隔空的交谈。

绘画中的约翰·伯格

在伯格看来,“素描是一种探测方式。人类最初产生素描的冲动,乃是出于他们的实际需要:搜寻某物,测定位置,安放某物,安置自身。”毫无疑问,这种对素描富于启发性的理解,是伯格的创作之所以发生,也是他与斯宾诺莎的对话之所以可能的主要前提和关键提示。

此次《本托的素描簿》全新中文简体版共收录伯格65幅全彩素描水彩,以及由素描引发的内省文字。正是在文字与素描的相遇中,在伯格的思想与斯宾诺莎的思想的相遇中,他们变成了彼此的替身。凤凰文化特摘取其中的部分片段,与读者共享,感谢理想国·广西师范大学出版社授权发布。

配图

我看着安东·契诃夫(Anton Chekhov)的脸。“作家的作用”,他说,“就是如实描绘一个场景……使得读者再也无法回避。”

今天我们怎么运用这个忠告?

我没有答案,只有一种预感,如同所有故事讲述之前那种磕磕巴巴的感觉。

我想比较一下两次夹在一大群人中间跳舞的经历。两次活动都是一星期前举办的,都在一个阿尔卑斯山谷,地点相距只有几千米。

配图

第一次是在一位阿尔及利亚新娘和一位摩洛哥新郎的婚礼上。我们作为新娘母亲的朋友受到邀请,婚礼上只有我们是欧洲人。客人共有150位。他们所有人都盛装出席,尤其引人注目的是女宾,因为婚礼允许奢华或者要求奢华。

按照他们的婚礼传统,新人无论多么卑微,都要坐上华丽的宝座。婚礼仪式照例要由女人支配。所有年纪的女性,不管是少女还是老妇。

换句话说,人们鼓励这些马格里布妇女在婚礼上扩大她们的领地,展现她们的权力,而在平时,只有男性可以拥有公开场合显示或行使权威的特权。

在婚礼上,女王(她们是法国经济体中的佣工)掌管宫殿。

晚宴丰盛,供应不断但没有酒。桌边的所有椅子都用荷叶边的白色幔子罩着,就像一位位伴娘。新娘和新郎坐在台上的宝座上。(晚间新娘将会换装四次。)音乐。有时音量很大,没法谈话,有时又很轻柔迷人。舞曲。大多是肚皮舞舞曲。

地板上一直有人跳舞。有时是女人和男人跳,更多时候是独舞。当新娘新郎走下台子步入舞池,跳舞的人就会急剧增加,更多的人可以分享这一时刻。少女、母亲、老媪,都以同样的姿态翩翩起舞,衣着打扮却是千差万别,没有雷同。狐步舞。

另外一次,是在一所已经关闭的乡村学校的操场上,一位住在那儿的男人的五十五岁生日派对。他是当地的中学教师,他有一辆摩托古兹(Moto Guzzi)加利福尼亚3型机车(1000cc)。这是一个漫长的夏夜。搁板桌上摆满了客人带来的菜肴。啤酒。葡萄酒。一个法式洋葱披萨,是教师本人做的,上面有凤尾鱼、甜洋葱和黑橄榄,围成一圈,形如满月,用面包刀切成小块。这道菜的做法,是他小时候在马赛跟他母亲学的。今晚她也在操场上。晚些时候,一道西班牙海鲜拌饭端了上来,那是教师的儿子从一位西班牙朋友那里订购的。大部分客人年纪都在三十多岁,有些还是从教师当年教过的学校毕业的。

音乐是1980年代的。蓝调兄弟。U2。丽塔·米促克乐队(Les Rita Mitsouko)。

客人之间气氛友善,没有争竞之心,也无失望之意,因为此刻他们并不幻想谁在支配这个世界,然而世界很大。

音乐插上,音箱调好,立刻有人开始跳舞大多不是成双成对的。“看那倒影/在我茶里/在我杯中看它/稍稍改变了我的妆饰/在我茶里……”

其他人或欣赏舞姿,或继续谈话。我们大约有三十人,在这沥青操场上人数和这所建于1920年代的乡村学校的设计容纳学生人数相当。

舞蹈欢快、重复、轻松、活泼、如梦似幻。我也可以用同样的形容词描绘那场婚礼的舞会,然而两次舞会的风格却是截然不同的。不同在哪?

我会说:一种是内向的(introverted),一种是外向的(extroverted)。不是关于心理的,而是关于肉体的,以焦点和注意力来说。

对于婚礼上的女人来说,舞会提供了一个机会,让她们可以把注意力吸引到自己身上隐秘的一面,而对男人来说,他们是在面对,或者围绕这些隐秘的东西起舞。Intro = 向内,vertere = 转向。

但对生日派对的客人来说,音乐的节奏和冲击鼓动他们将自己的活力打开、展现在同伴面前。如果他们中的某位独自起舞,这一显露就是面向操场,或者面向夜晚。他们每一个人都在冒险向外打开,同时,一路释放他们接近的信号。Extro = 向外,vertere = 转向。

两种舞蹈方式,如果简化为某种仪式,区别就更明显了。“内向的”舞蹈将成为肚皮舞。“外向的”舞蹈将成为脱衣舞。

两种舞蹈都很性感迷人,但是,它们的策略和存在论却是相反的。这是隐藏和显露之间的区别。就我们这个例子而言,它与适度或夸张无关。两者都是无度的。这是何者优先的问题:隐藏还是显露、无形还是有形、束缚还是自由。

对肚皮舞来说,不可见者就其本质而言是隐藏的,因为它是某种存在于身体内部的东西。据舞者言,跳肚皮舞的最佳时刻,是舞者刚刚得知自己怀孕的时候。隐藏之物包裹着神秘之物,那是属于外来的,同时也代表了连续性。

相反,脱衣舞赞美显露。可以肯定,它是挑逗性的。它是迷惑人的。它也是充满悬念的。它可以成为一个商业的或引人怜悯的操纵工具。但是最终,它还是会提供片刻的不加掩饰。它提供了某个个别的赤裸真实。

比起经过精心安排、严格遵守惯例的传统交际舞,上述两种舞蹈都是自我表现的手段,因而允许创新和合作。在这个意义上,它们都是非正式的。

现在,问题来了:上述两种舞蹈风格能否帮助我们更加清晰地区分两种不同的讲故事的方式,两种不同的叙事程序?

配图

故事的出产(outcome)。我有预感,这将成为一个有用的术语,可以帮助我们面对契诃夫留给我们的挑战。出产:就像走出(coming out)一间房屋或住宅,出来(coming out)进入街道。

在传统上,这个术语是指故事如何收场,故事的主角最后怎样,是以悲剧、喜剧还是超越的情节收场。

然而,它还可以指涉听众、读者或观众怎样延续了故事的生命。但是,故事该把那些追随它的人保存在何处,他们又是怎样的心境?

这个问题的答案,也许取决于故事揭示了或显示了什么,取决于它的道德诫命,如果它有道德诫命的话。不过,根据我的预感,还有另外一个更有意思的答案。

通过追随某个故事,我们就是在追随一个讲故事的人,或者,更准确地说,我们追随讲故事者的注意力的轨迹,关注什么,忽略什么,留住什么,重复什么,什么是它认为无关紧要的,什么是它匆忙奔赴的,它在哪里转圈,又把什么汇聚在一起。就像跟踪一支舞蹈,不是通过脚步和身体,而是通过观察和预期,以及我们对于过去生命的记忆。

穿过整个故事,我们开始熟悉讲故事者的特殊程序:如何给予关注,以及,如何理出乍看之下一团乱麻的事物的头绪。我们开始了解他讲故事的习惯。

如果故事打动了我们,那么,这些习惯中的某些成分、故事给予关注的某些方式,就会留在我们身上,成为我们自己的习惯和方式。于是我们就会用它处理往后生命的混乱无数的故事隐藏在其中。

这种“继承”,就是我所谓的故事出产。每位讲故事者都有她或他自己的程序。没有任何两种程序是相似的。

然而,如果我们想象一下今晚正在世界各地讲述的故事,考虑一下它们的出产,我相信我们将会发现两个主要类别:那些强调隐藏的实质成分的叙事,以及那些强调显现的叙事。

若要评论上述两类故事讲述方式,我们需要看看这个世界其他事件。

有次我们外出回来,发现厨房桌上摆着一件手工编织的婴儿外套。前门没有上锁。显然这是送给我们当时只有三个月大的孙子的礼物。没有任何迹象能够告诉我们是谁织了这件外套,留在厨房桌上作为礼物。

配图

对我来说,这是温暖的表示。两种不同的温暖。一是这件厚羊毛衣穿在身上带给宝宝的温暖。(昨晚室外温度只有-15℃)。二是暖心的温暖,正是这种温暖鼓励了为新生儿编织毛衣的邻里传统。

次日,我们收到一封邮件,这件针织外衣是M-T送的礼物,她住在300米外,自己也是一位祖母。

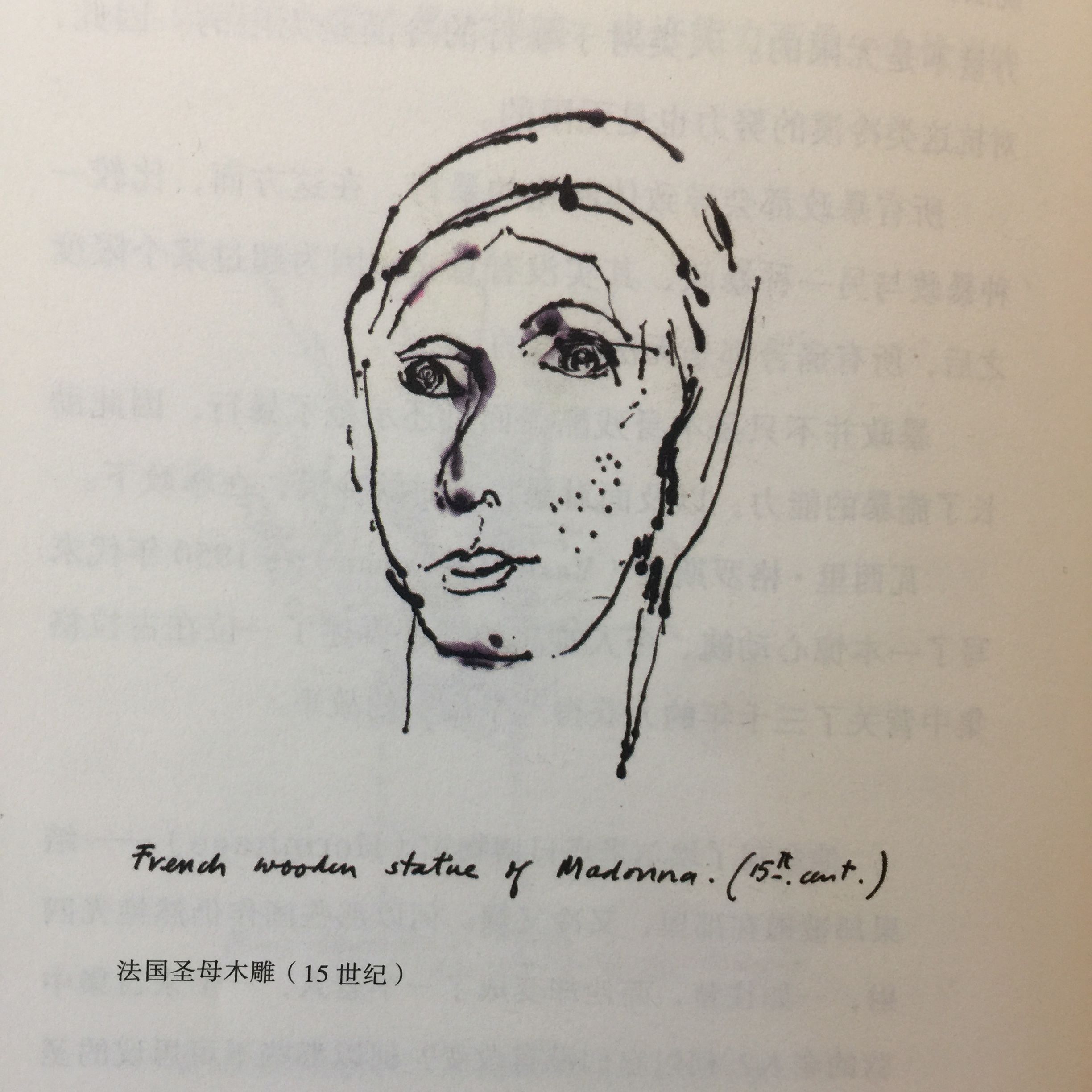

有一尊公元前500年的古希腊雕像,表现一位编着辫子的年轻女子(kore),一只手镯,一个花冠,另外,她还穿着一件针织毛衣(竟是大理石刻的!),针法和M-T织的那件非常相似。

我第一次见到她,是在35年前,她还是个年轻姑娘。当时我们几个正在她父亲的田里整理干草。他蓄着八字胡,双目炯炯有神。干草车是母驴拉着的我们没有拖拉机,也没有任何机械化设备。我们六七个人用木制干草叉把干草装到推车上,再把干草运到谷仓堆好。运了四车之后,我们就到厨房坐下,喝杯咖啡和苹果酒,谷仓里还有最后一车要卸。

今天,M-T成了一位电脑迷所以才会有那封解释邮件。她热爱下载和发件。我穿过村子去她那里,为了手织婴儿外套向她表示感谢。时候已近黄昏,我可以看见她的厨房窗户透出一丝灯光。

配图

人类施暴的能力是无限的。也许能力不是一个恰当的说法,因为它暗示了一种积极的力量,就此而言,这样的力量不是无限的。人类对于暴行的冷漠是无限的。因此,对抗这类冷漠的努力也是无限的。

所有暴政都会导致体制化的暴行。在这方面,比较一种暴政与另一种暴政,其实没有意义,因为超过某个限度之后,所有痛苦都是无法区分的。

暴政并不只是本身残酷,而且还示范了暴行,因此助长了施暴的能力,以及面对暴行之时的冷漠,在暴政下。

瓦西里·格罗斯曼(Vasily Grossman)在1950年代末写了一本惊心动魄、令人难忘的书,讲述了一位在古拉格集中营关了三十年的人获得“平反”的故事。

他参观了埃尔米塔日博物馆(Hermitage)结果却被撇在那里,又冷又烦。何以那些画作仍然艳光四射,一如往昔,而他却变成了一个老人,一个来自集中营的老人?何以它们没有改变?何以那些不可思议的圣母的面容没有变老?为何泪水没有弄瞎它们的眼睛?也许它们的永远不变它们的永恒不是一种力量而是一种软弱?也许艺术就是这样背弃了造就它的人类。

(V. 格罗斯曼,《世事无常》(Everything Flows),NYRB,52页)

配图

今天全球暴政的独特之处在于,它是匿名的。没有元首,没有斯大林,没有科尔特斯(Cortés)。它的机制因地制宜,它的模式随着当地历史而有修正,但是它的总体样式却是一样的,这是一种循环样式。

贫苦大众和相对富裕阶层的分隔,成了一个无底深渊。传统的约束和优点都已打破。消费主义耗尽了一切质问。往昔已经遭到废弃。因此,人们失去了自我,失去了认同意识,于是定位和寻找一个敌人,以便重新定义自己。敌人不管是以种族还是宗教的标准总是一些穷人。而这就是循环样式的邪恶所在。

这个体制在经济上,沿着财富,生产了越来越多贫困,越来越多无家可归的家庭,但是与此同时,又在政治上促进了一种意识形态:这种意识形态表达和支持试图孤立以至最终消灭新的贫困阶层的做法。

今天,正是这个新的政治经济圈子,鼓励了人类永恒的施暴能力,那种足以抹杀人类想象力的能力。

“昨晚一位巴罗达(Vadodara)的朋友打来电话。一直在哭。花了15分钟她才告诉我发生了什么。事情并不复杂。只是她的一位朋友赛义达(Sayeeda)被暴徒抓走了。只是她的肚子被人剖开,塞进了燃烧的破布。只是在她死后,有人在她额头刻了‘OM’这个字眼。”(OM是印度教的神圣标记。)

这是阿兰达蒂·洛伊(Arundhati Roy)的话。她在描述2002年春,在印度古吉拉特邦(Gujarat)发生的一次宗教冲突事件。

有一次她承认,“我们在那些曾经拥有窗户的墙壁裂口上书写。但对那些仍然拥有窗户的人们来说,有时他们就是无法理解。”

[责任编辑:冯婧 PN041]

责任编辑:冯婧 PN041

- 好文

- 钦佩

- 喜欢

- 泪奔

- 可爱

- 思考

凤凰文化官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128