怀特黑德:纽约是我的家,想象是我的工作

2017年08月06日 16:02:31

来源:新京报

作者:李佳钰

怀特黑德已经习惯了纽约的一切,包括它的缺憾和不足。“即使生活在纽约这样大都市的人也可能视野非常局限,就好像生活在全球任何地方的人一样。”大都市的生活并不必然造就宽泛的视野,就好像光鲜的外表背后不一定对应着顺遂的人生。

7月23日,北京,怀特黑德在2017文景艺文季活动现场。杨明摄

科尔森·怀特黑德生于纽约,毕业于哈佛大学,获得过麦克阿瑟天才奖、古根海姆奖、普利策奖、美国国家图书奖。共写过六部小说、两部非虚构作品,包括《直觉主义者》《约翰·亨利日》《纽约巨像》《地下铁道》等。

王府井步行街的尽头,与灯市口大街交会的那个路口,交替闪烁的红绿灯旁,老槐树的荫庇下,怀特黑德点燃了他在北京的第一支烟。

这位新晋美国当红作家在京的行程太紧张。上午刚乘高铁从上海一路北上,下午一到酒店就被安排接受采访。难得中场闲暇,他只身到楼外,趁着一支烟的工夫,将眼前的街景好好一番打量。

横竖都是四车道的宽马路,周围一圈十层上下的小高楼。“为什么北京的街道这么宽?”第二天活动现场,在被问及对北京的印象时,怀特黑德半认真半玩笑地说出了自己的疑问,“完全还可以再挤下几座楼,而且好多楼都只有四五层高,应该再加个二十几层也不成问题。”台下一片笑声。

一直待在二环里的怀特黑德,显然对我们熟知的北京还是有些生疏。被工作塞得满满的行程,大概还容不得他去西边的老城区钻小胡同,到东边的CBD看大高楼。他到底还是一个地道的纽约人。不忘鳞次栉比的高楼连缀而成的天际线,才是纽约应有的样貌。

纽约人

“纽约是我的家,是我觉得安全的地方”

怀特黑德是个恋家的人,不怎么爱出门,也不喜欢人多的地方。他几乎一生都住在纽约。童年时经常搬家,所以纽约很多街区对他而言都有家的印记。“那些街道好像日历一样,告诉我们曾经是谁,将来又会成为谁。”

城市目睹了一切过往,包括所有孤独和彷徨,“我从没有机会去和一些老房子说再见。有些是我住过的,另外那些我以为它们一直会在那里。它们也从没找到机会和我说再见。我想它们是乐意这么做的,我不相信它们的冷漠。”

这是2003年出版的《纽约巨像》中,怀特黑德为城市里那些倏然逝去的建筑写下的独白。在那两年前,在布鲁克林的家中,他亲眼目睹世贸双子塔轰然倒下。这记重创无论对于他自己,还是对于纽约来说,都难以想象,且猝不及防。

纽约是他的家,是他心中最安全的地方,可那些曾经岿然屹立的大厦,却仍在顷刻之间毁灭崩塌。如何面对过去,又如何在未来继续?《纽约巨像》中,怀特黑德用一篇篇短文,记下他对这座城市细微真切的感受,写下那些未来得及说出口的告别,完成一场对自我的疗愈和纾解。

“当我们意识到纽约即便没有我们也会继续下去的那天,或许我们就变成真正的纽约人。”

怀特黑德已经习惯了纽约的一切,包括它的缺憾和不足。“即使生活在纽约这样大都市的人也可能视野非常局限,就好像生活在全球任何地方的人一样。”大都市的生活并不必然造就宽泛的视野,就好像光鲜的外表背后不一定对应着顺遂的人生。

纽约出生,曼哈顿长大,哈佛毕业,普林斯顿任教,写出人生第二部小说后就被约翰·厄普代克称赞为“天才作家”……这样的履历很难不让人把他视作人生赢家,但怀特黑德却丝毫不避讳公开袒露自己那些尴尬的过往:经历过中年危机,离过婚,第一份书稿就收到25封拒信,最后连经纪人也把他甩了。怀特黑德亲自带领我们打碎预先为他设定的“精英”肖像,“今天一天我听到了很多次人们用‘精英’这个词来描述我,实际上我听到了四次,这比我一生其他时间听到的都要多。”

因为觉得安全,才不需要伪装。纽约给足了怀特黑德安全感,才让他在其中肆意挥霍想象。

小说家

“小说是我的名片,是我回应世界的方式”

即便过去几年里,他也到纽约大学、普林斯顿大学任教,但对他而言,教书不过是谋生的手段,写作才是最终的指向。他说自己做不到一边教书,一边写作。所以通常是一段时间的教课换来足够充裕的生活费,让他可以拥有更长专心写作的时间。

怀特黑德不是那种一气呵成的写作者。他对自己的要求并不高,一次写上一两页就好。“通常起身先写一页,打个盹儿;再写一页,再打个盹儿。”写着写着就困了的他,已经把打盹儿当成了日常嗜好,大白天的就要眯上四五觉。

这样的工作模式,让他只能把家当作办公室。12岁的女儿直到现在还很疑惑,老爸成天待在家里到底有没有工作,“她经常放学回家看到我房间灯是灭着的,我一个人躺在那里盯着天花板,她问我,你在干什么,我说,我在工作呢。”

从小就怀有当作家的梦想,怀特黑德1991年从哈佛毕业后,就没再离开过写作这个圈。先是在著名老牌杂志《村声》当记者,写专栏;之后基本保持每两年一本的速度不断有作品问世,1999年处女座《直觉主义者》,2001年长篇《约翰·亨利日》,2003年散文集《纽约巨像》,再后来速度放缓了些,最新两本小说《第一区》(2011年)和《地下铁道》(2016年)前后相隔了整整5年。

碰上合适主题的非虚构作品,怀特黑德也会感兴趣,“我也是读诺曼·梅勒、汤姆·沃森这些人70年代的非虚构作品长大的”。只是他更愿意享受“无中生有”的满足感,“小说是我的名片,是我回应世界的方式”。

小说家的工作就是想象。将那些闪烁的灵感片段用巧妙的方式交织起来,天马行空,恣意昂扬。无聊单调的外部环境对怀特黑德来说并不是问题,他脑里自带一个光怪陆离的奇妙世界。他写作的很多灵感,都是打盹或做梦的时候突然产生的,经常半夜醒来,还能把突然冒出的想法记在纸上。

《地下铁道》最初也是源于一个打盹的工夫,那时他刚完成《约翰·亨利日》,正好也是一本关于美国铁路的小说。“如果‘地下铁道’是条真实的铁路会怎样?”怀特黑德还是个孩子的时候,第一次听说“地下铁道”,就想当然地以为会有一个真实的铁路场景,隧道、铁轨、蒸汽机车,为了让自己儿时信以为真的想象在书中彻底实现,怀特黑德花了16年。

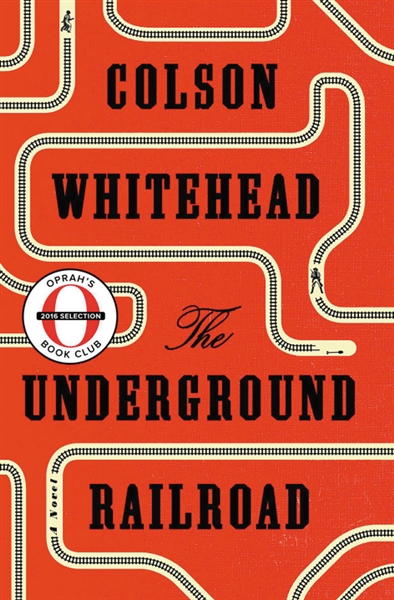

《地下铁道》。身为黑人作家,怀特黑德认为自己并非非裔的代表,也不是什么“治愈者”,他希望外界更关注自己的作品,而非肤色。他的创作题材广泛,风格各异,被《哈佛杂志》称为“文学变色龙”。

黑人视角

“占据叙事核心的总是那些白人”

历史小说《地下铁道》对怀特黑德而言,“小说”比“历史”重要。“我并不觉得我要处理美国历史或种族主义这么庞大的主题,我只是有了这个奇怪的想法,然后做了很多研究,之后人物、场景就自然进入了。”

查阅历史资料,阅读奴隶口述,为了有直观的感受,怀特黑德还去了趟路易斯安那州的种植园做实地考察。不过他实在没想到,旅游大巴上的导游会拿着话筒讲出如此“体贴”又令人瞠目结舌的话,“大家知道过去当奴隶主也是很辛苦的,也要做很多工作,要好好记账,还需要去监督工人们干活。”

一车渴望重温白人光辉岁月的老头老太,让怀特黑德猛然意识到,时间并没有带领人们向前。直到今天,同一段历史,在不同的叙事中,仍能呈现如此截然的分裂。

这种分裂不仅存在于奴隶和奴隶主之间,在黑奴和白人废奴主义者之间也有显现。历史学家埃里克·方纳在《自由之路:“地下铁路”秘史》中也提到,“内战刚一结束,废奴主义者就发表了一批回忆录,旨在为废奴派的成就树碑立传……这些回忆录中虽然也夹杂了不少关于黑奴们力争自由的故事,但占据叙事核心的总是那些废奴派白人。”

一直以来都是“白人的声音才是声音”,才导致今日的美国仍会大声喊出“黑人的命也是命”。在接受美国国家公共电台的采访时,怀特黑德提到他在高中时的一段经历,“有一次我在一家杂货店,一个警察过来跟我说,‘把手放到后面’。我就被带到外面的警车上,是一个白人女人在几个街区外被抢了,我是那附近警察能找到的唯一一个黑人男孩。她指认不是我,然后他们就放我走了。”

这就是上世纪80年代的纽约。“当时有很多案件,都是年轻黑人男子因为在布鲁克林陌生街区误闯或是游荡,就被打或者被杀。我爸爸一直告诉我,只要我离开家,我就成为目标。”那次被铐住问话,让怀特黑德第一次对这种分别和恐惧有了切身的感受,也终于理解为什么每次当他离开家,他的爸爸都会害怕。

怀特黑德似乎一直刻意避免为科拉的故事做小说创作之外的解读。“我不在那些人物里,科拉和我也没有共通之处。只是那些东西一直在折磨着我,比如,塔斯基吉梅毒实验,还有优生学。”对有色人种广泛进行的医学实验,优生学和科学种族主义的传说,一直困扰着他的内心。作为一个写作者,“一定要问问自己你在当下内心真正想写的是什么,以及写什么样的主题可以真正地填补你内心的某种缺失。”怀特黑德不仅这么说,也是这么做的。

他还是不想过多地把自己的生活和笔下的人物做联结,“一个是我的书,一个是我的生活,它们是两码事”。他在乎的不过是尽可能给他创造的人物一个好的归宿,像他最后对科拉做到的那样,“我觉得我做到了,我把她带到了她可以到达的地方”。

想要探寻一个写作者的秘密,或许不只是听他说了什么,还要看他在书里写下什么。

18年间,怀特黑德创作了8部作品,其中6本虚构,2本非虚构。除了自传性质的《萨格港》之外,其余的小说都带有强烈的实验色彩,光怪陆离,却浑然一体。从《直觉主义者》里寓意社会阶层不断向上提升的升降机,到《第一区》中暴露假面具下真实自我的末日僵尸,《地下铁道》并不是怀特黑德第一次探寻种族和人性。

也许正因为之前的触及都反响平平,这次的怀特黑德选择了正面直击。因为创造的地下空间得以把历史的时间和场景重置,以1932年至1972年间令人闻之色变的“塔斯基吉梅毒实验”为蓝本的设置,被它在《地下铁道》中提前了将近一个世纪。

它们发生在科拉从佐治亚种植园逃出的第一站,南卡罗来纳。她本以为那将会是一个崭新的开始——貌似进步的政府,致力于提升黑人地位的各种社会公共项目——科拉还在那里第一次乘坐了升降机,这个最早出现在《直觉主义者》里的意象,竟然被怀特黑德再次放置在科拉的逃亡故事里。“它的魔力每次都能让科拉既快活又害怕”,那是方圆数百里唯一的一部升降机,这座12层的格里芬大楼是南卡罗来纳的骄傲,背后却也藏着不为人知的险恶目的。

通过挖坟搜集黑人尸体做研究的年轻外科医生史蒂文斯,微笑地向科拉解释,“南卡罗来纳正在开展一项大规模的公共卫生项目,向老百姓普及新的手术方法,通过切断妇女体内的管道来阻止胎儿生成。”不仅如此,在医院的有色人病区,梅毒项目和很多研究和实验都在开展,“这是一项重要的研究,弄清楚一种疾病是怎样传播的,通过哪些渠道感染的,这样我们才能着手治疗。”

这些表面高尚的白人,越是表示友好,越是令人心惊。你好像在他们身上看见了《第一区》中让怀特黑德30年来始终着迷的僵尸,“他们好像生活中的人,突然一下撕掉了假面具,露出面具下真实的自我,内心的怪物跑出来了。”

升降机、僵尸、铁道,这看似毫无关联的想象,在怀特黑德的笔下以一种奇妙的方式产生了隐秘的联结。不难想象,这将是一段充满启迪的旅程,我们不妨跟随怀特黑德一起,去挖掘那些隐藏在“地下”的故事和秘密。

平静的语调来自奴隶口述

新京报:《地下铁道》共12个章节:6章讲州,从佐治亚、南卡罗来纳、北卡罗来纳、田纳西、印第安纳到北方;6章讲人,从阿贾里、里奇韦、史蒂文斯、埃塞尔、西泽到梅布尔,州和人的章节相互交叉,整本书的结构为什么这样设定?

怀特黑德:我最先开始有了设定州的想法,不同的州代表美国(在奴隶制问题上)不同的选择。那些相对较短的传记章节,我把第一章给了阿贾里(科拉的外祖母),她从西非被掳走,一次又一次被卖,横渡大西洋,是之后奴役生活的肇始。关于史蒂文斯医生的章节,因为超出了科拉的经验,她并不出现在19世纪50年代的波士顿,所以我需要一些篇幅给史蒂文斯医生,这样可以详细说明他们在黑人身上做的那些医学实验。

关于各个州的部分,我基本保持原样。但是人物部分,我在写的过程中也在不断考量:到底要把一章给马丁还是埃塞尔,选择写西泽还是小可爱。因为这是个很长的故事,不同的人物出现在不同的地方。得决定梅布尔(科拉的母亲)这个人物到底要放在最后,还是开场,或者中间。因为被置于不同的位置,读者会有不同的情感体验。

新京报:佐治亚种植园中的暴力和惩罚都十分恐怖骇人,但你选择用平静克制的语调描绘这番地狱图景,为什么?

怀特黑德:我另一本关于僵尸的书《第一区》中,所有暴力的行为都非常戏剧化。但是在这本书里,如果你读过奴隶们的口述,就会发现他们在描述那种暴力的惩罚时,把它们看成是司空见惯的日常事实。因为他们每天都看到这些,不会想着再去修饰它。那种平静的语调,是我从那些奴隶口述中得到的。他们会把所有可怕的、奸诈的、骇人的事情都用平静的方式讲出来,我的叙述就借鉴了那种声调。

唯一的信仰,是找到一个安全的地方

新京报:你在小说里把“地下铁道”实体化,变成了真实存在。可是,为了防止猎捕者抓到,“地下铁道”难道不应该是灵活的线路吗?如果铁轨、蒸汽机车、联络员都确有其事,那不是等着被猎捕者抓吗?

怀特黑德:把地下铁道变成真实存在的世界,这当然是个彻头彻尾的幻想。这是书里的现实,真实的生活中不会这么做。但人们在弗吉尼亚或者北卡罗来纳的“地下铁道”,路线确实是设定好的。这意味着,如果一个新人来,那可能得去找到那个特定的农场或河岸。所以,即便没有轨道,也仍然是有设定好的真实线路,一个人把他们送到下一个人,现实历史中的路线也不是任意的。

新京报:塑造的这些人物中,你最喜欢谁?他或她身上有什么特别的地方?

怀特黑德:我想,还是科拉。但其实我并不这么想问题,每个人物身上都有自己有趣的面向。当然,因为科拉是主角,所以我花了最多时间陪她。我对书的最后30页其实很骄傲,觉得那是我有史以来写过的最好章节,因为我给了科拉一个很好的归宿,带她到了她可以到达的地方。

因为书写于两年前,所以你必须去想象,接近两百年前当时那个种植园里科拉的坚毅和力量。对我来说,科拉的两个场景最吸引我:一个是她捍卫自己的领土,为了拿回她的地,砸烂了布莱克的狗屋;另一个就是她想要保护切斯特,那个孩子。她以前也见过孩子被打,其他人之前也见过孩子们被打,但这一次只有她站出来了。所以,对我来说,这两个时刻很重要,给了我她这个人物的特征,让我更清晰地把握住了她是谁。

新京报:你觉得是什么支撑着科拉一直逃向北方,无论一路经历了多少磨难?

怀特黑德:科拉并不是与生俱来的信徒,她在北卡罗来纳跟着埃赛尔学《圣经》。可是《圣经》既可以用来为奴隶制辩护,又能用来谴责人对人的奴役,它是个开放的文本。

科拉的唯一信仰,就是找到一个安全的地方。可以是北方,可以是纽约,可以是加拿大。当她第一次离开,她不知道自由意味着什么;然后她到了南卡罗来纳,那里看上去不错,但是显然并不是那样的。印第安纳的瓦伦丁农场看上去也是个不错的地方,实际上也危险重重。所以她并不知道自由意味着什么,一个安全的地方是什么样的,现实让她一次次感到挫败。

不熟悉美国奴隶制,也能引起共鸣

新京报:《地下铁道》中,奴隶制下几乎没有人是自由的,无论是种植园主,还是猎奴者,都受制于整个制度。像科拉这样的个人,在其中要如何抗争?

怀特黑德:确实,种植园里没有人是自由的。黑人生下的孩子,不被当作婴儿,不过是另一个摘棉花的奴隶,为主人赚更多的钱;猎奴者里奇韦是自由的,但他同样也是这个制度的奴隶,他停不下来,充当秩序的化身;里奇韦的父亲是个铁匠,但是他也得打造拴奴隶用的铁链,还有把棉花运往市场的马车需要的铁轮圈,盖房子需要的钉子。

每个人都被制度牵绊。一个在报纸上写逃犯信息的记者,也是这个体制的一部分。你怎么抗争?通过修一条铁路,或者最终一场战争。很多人死了,制度就终结了。美国南部需要靠棉花带来钱,就是奴隶制的经济力量。这就是为什么会有战争,因为他们不想放弃这些。

新京报:毕竟中国读者对于“地下铁道”的历史,奴隶制和种族问题都还是有一段距离。你觉得对中国读者来说,这本书最吸引他们的地方会是什么?

怀特黑德:我倒没有特定地思考过中国读者的理解问题。这本书被翻译成40种语言,介绍到数十个国家,我猜想无论读者是否熟悉美国的奴隶制,都会引起共鸣。因为大部分国家都经历过被压制的历史,只是形式不同,可能是皇室和平民,也可能是贵族和仆役。无论奴隶、平民或是仆役,他们都是没有权力的。我用美国的奴隶制来讲述,但其实讲的是世界历史的推动力量。

[责任编辑:徐鹏远 PN071]

责任编辑:徐鹏远 PN071

- 好文

- 钦佩

- 喜欢

- 泪奔

- 可爱

- 思考

凤凰文化官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128