新好莱坞50周年:美国电影的最后荣光?

2017年07月21日 09:27:21

来源:澎湃新闻网

作者:吴泽源

起始于上世纪60年代末,终止于80年代初的新好莱坞电影运动,造就了一段在美国电影史上几乎空前绝后的黄金时期。一般来说,1967年的《雌雄大盗》和《毕业生》被视为此运动的起点,而1980年的《愤怒的公牛》和《天堂之门》被视为运动的终点。

起始于上世纪60年代末,终止于80年代初的新好莱坞电影运动,造就了一段在美国电影史上几乎空前绝后的黄金时期。一般来说,1967年的《雌雄大盗》和《毕业生》被视为此运动的起点,而1980年的《愤怒的公牛》和《天堂之门》被视为运动的终点。这两点之间诞生了众多美国电影史上的至高杰作:《教父》前两部、《出租车司机》、《唐人街》、《2001太空漫游》、《飞越疯人院》、《安妮·霍尔》、《现代启示录》,以及《星球大战》。那么,究竟什么是新好莱坞电影运动?它代表了怎样的电影精神?如此短暂而集中的创作井喷,是如何产生的?这样的景况还能够在好莱坞重现吗?这些都是值得我们在新好莱坞电影运动诞生50年后进行审视和探讨的问题。

1.新好莱坞为什么会诞生?

时代它开始变了。

——鲍勃·迪伦

新好莱坞诞生的原因很简单,那就是旧好莱坞不行了。这说来话长。

由好莱坞八大公司掌控的制片厂体系,曾经凭借垄断整条电影产业链的垂直一体化经营模式,统治美国娱乐业近三十年。然而,在1948年美国最高法院依据反托拉斯法案,判定大制片厂的垂直垄断为非法之后,大片厂就渐渐失去了在娱乐产业中的霸主地位。对旗下院线的出售使得片厂必须开始考虑观众的喜好,而不是像之前一样霸道地决定观众的需求。与此同时,大片厂也正在经历内忧外患:与其进行外部竞争的电视业正在抢夺电影观众,而在此之前被片厂的终身合同所束缚的大明星们,如今也纷纷成为自由人,开始与片厂博弈以谋求票房分红。为了应对这种局面,好莱坞大片厂不得不把影片不断做“大”,向大众提供他们在电视上得不到的视听体验。彩色、宽银幕、立体声效甚至3D视效的大制作电影,是好莱坞在上世纪五六十年代的拳头产品,而史诗巨片与歌舞片则是这一时期好莱坞的王牌类型。这其中自然不乏经典之作,比如《阿拉伯的劳伦斯》、《桂河大桥》和《音乐之声》。

然而,随着60年代的逐渐深入,积重难返的旧好莱坞也渐渐发现,他们越来越摸不清年轻观众的口味。他们花了大价钱炮制出的史诗片《埃及艳后》和歌舞片《杜立德医生》、《我爱红娘》,纷纷以票房惨败告终;而在审查逐渐放宽的背景下,一些在他们看来既沉闷又粗制滥造的欧洲电影,却成为了年轻人趋之若鹜的话题之作。安东尼奥尼的《放大》,披头士纪录片《一夜狂欢》,以及塞尔乔·莱昂内的“通心粉西部片”,出人意料地成了美国市场上炙手可热的票房佳作。这让旧好莱坞的老古董们意识到自己的经营策略出了些问题,然而在那个没有大数据算法和定向推送的年代,这帮无所适从的老古董们唯一能做的,就是瞪着眼睛干着急。

《毕业生》电影海报。

《雌雄大盗》电影海报。

与此同时,几位好莱坞体制内的小人物,正在用他们谨慎的耐心敲打着横在年轻人与老古董之间的这面墙壁。《毕业生》是起家自舞台的年轻导演迈克·尼科尔斯看中多年的一部小说,然而书中弥漫的厌世态度和近乎乱伦的情节,却让他只有在凭借《灵欲春宵》获得奥斯卡最佳导演提名后,才有底气向制片人提议将小说拍成电影。而犯罪公路片《雌雄大盗》的剧本,只是两位《时尚先生》杂志的撰稿人凭着个人爱好写着玩的东西,但当时还仅仅是业内小咖的演员沃伦·比蒂,却从中看到了与年轻观众相勾连的潜力。在他的软磨硬泡下,华纳公司同意以极低的成本,让比蒂出演并制作这部电影。而我们都知道接下来发生了什么:这两部电影分别成为了年度票房榜上的冠军和第四名,而它们当中的台词:“你能告诉我四年大学生活究竟有什么用吗?”和“她是邦妮,我是克莱德。我俩抢银行。”更是引得影院里的迷茫青年叫好不止。看到如此状况后,大片厂的老古董们不得不开始琢磨:看来这些臭小子,确实比我们更明白当今的世道;既然如此,我们还不如干脆给他们点零花钱,让他们拍自己想拍的东西呢。

2. 新好莱坞都是些什么人?他们又受了哪些影响?

罗杰·伊伯特:我打赌你在十年内能成为美国的费里尼。

马丁·斯科塞斯:需要这么久吗?

《逍遥骑士》剧照。

如果说《毕业生》和《雌雄大盗》,还只是在年轻人与好莱坞旧势力之间的墙上凿开了一条缝,那么丹尼斯·霍珀的《逍遥骑士》,就彻底地砸烂了这面墙。在反战、民权与反文化运动的声浪中,要让银幕继续充斥着具有甜美色彩的逃避主义幻想,几乎不切实际。《逍遥骑士》用对毒品、性与暴力的直白描绘,吸引了急欲从银幕上看到自己真实生活的嬉皮青年,而影片对自由的无条件歌颂,更是道出了这代观众的心声。影片以36万美元的成本博得了4200万美元的本土票房,这也让大片厂正式决定将权力交给年轻人,并给予他们最大的创作自由。

大片厂所给予的自由,是建立在年轻影人很便宜这一客观条件的基础之上,而新好莱坞一代影人,也确实是从节衣缩食的困窘片场中走出来的。丹尼斯·霍珀、弗朗西斯·福特·科波拉(《教父》)、马丁·斯科塞斯(《出租车司机》)、彼得·博格达诺维奇(《最后一场电影》),全都毕业于“剥削”电影教父罗杰·科曼的B级片作坊,而科曼的“剥削”,让他们学会了怎样用极短的时间和极少的钱拍出一部电影。也难怪他们在进入好莱坞体系之后,立即显露出了与年龄及资历不相符的成熟技艺。

技艺方面的早熟只是成功的一半,如果新好莱坞影人在艺术表达方面没有太多想法,也不会造就出他们在70年代如此辉煌的杰作井喷,而这都要归功于他们受到的丰富文化滋养。与他们之前与之后的大部分美国人不同,这批多数身为前三代美国移民的影人,对于好莱坞之外的电影有着狂热迷恋。欧洲导演戈达尔、伯格曼、费里尼、安东尼奥尼永远被他们挂在嘴边,而他们最推崇的美国电影导演不是希区柯克也不是约翰·福特,却是象征着独立电影精神的约翰·卡萨维茨(《影子》、《面孔》)。而像保罗·施拉德这样的王牌编剧(《出租车司机》、《愤怒的公牛》),甚至还对陀思妥耶夫斯基和三岛由纪夫的文学名作了如指掌。斯科塞斯与科波拉的电影素养源自他们就读于电影学院的经历,但除这几位“电影小子”之外的新好莱坞成员,也绝非等闲之辈。《法国贩毒网》的导演威廉·弗雷德金,27岁时曾凭借纪录片《人民对保罗·克朗普》让法庭翻案;《毒海鸳鸯》的导演杰瑞·沙茨伯格,在入行电影之前是为鲍勃·迪伦拍摄专辑封面的摄影师;至于《飞越疯人院》的导演米洛斯·福曼和《唐人街》的导演罗曼·波兰斯基,则是经历过共产主义岁月的东欧移民。他们形态各异的经历,为新好莱坞时期的经典作品提供了丰富的色彩;他们对作者电影的信念则让他们坚信,只有导演才是一部电影的灵魂。

《教父》电影海报。

与新好莱坞导演相呼应的,是新好莱坞演员的现实主义气质。与举手投足都散发着明星光环,却也在表演方面更显套路化的前辈演员白兰度、保罗·纽曼和史蒂夫·麦奎因相比,新好莱坞演员大多都来自纽约,来自舞台。他们在外表上更接近于普通人,他们在表演风格方面则更加粗粝生猛。在此之前,没人能想到像吉恩·哈克曼(《法国贩毒网》、《窃听大阴谋》)与达斯汀·霍夫曼(《毕业生》、《午夜牛郎》)这样其貌不扬的演员,会成为好莱坞一线巨星,也没人能想到像阿尔·帕西诺(《教父》、《热天午后》)与罗伯特·德尼罗(《出租车司机》、《愤怒的公牛》)这样带有明显族裔特征的演员,会成为所有电影趋之若鹜的主角人选。他们让斯坦尼斯拉夫斯基的方法派理论走出了象牙塔和舞台,带上了来自街头巷尾的真实气息;他们的表演方式,也为之后三十年的好莱坞主流表演风格奠定了基础。

3.什么是新好莱坞精神?

“难道尼克松就没有一件事让你觉得不满吗?”

——安妮特,《特殊任务》

那么,新好莱坞电影究竟代表了怎样的精神?

如果简单粗暴地进行概括,新好莱坞电影代表的是上世纪六七十年代美国人对权力系统和社会主流价值的失望。越战泥潭,水门事件,警察对抗议学生的暴力镇压,理想主义代言人肯尼迪兄弟与马丁·路德·金的遇刺,核战的一触即发,所有这些事件,都让美国人对伪善的主流价值与腐败的权力体系心灰意冷。于是我们看到在新好莱坞的代表作品中,父权/母权式人物要么以无能的形象出现,如《五支歌》里杰克·尼科尔森病重的父亲,和《恶土》中茜茜·斯派塞克战斗力聊胜于无的父亲,要么以邪恶腐化的形象示人,如《唐人街》里强奸了亲生女儿的诺亚·克罗斯(约翰·休斯顿饰),和《飞越疯人院》里以病人利益之名,行独断专权之实的护士长蕾切尔(露易丝·弗莱彻饰)。而像表现警察腐败现象的《冲突》,以及由水门事件所启发的《窃听大阴谋》与《总统班底》,则直接把矛头对准了侵犯个人隐私与尊严的权力体系。

即便在传统类型片里,新好莱坞影人也塞满了对现实事件的影射:西部片《小巨人》中白人骑兵屠杀印第安妇孺的情节,就影射了美军在越南美莱村的无差别屠杀。在荒诞喜剧中,像罗伯特·阿尔特曼和哈尔·阿什比这样的导演传递着对正统价值观的轻慢与嘲讽:《陆军野战医院》用粗俗笑料消解了战争的严肃意味,《富贵逼人来》表现的则是一个白痴也能成为政界精英的美国。即便是在这一时期获得最大商业成功的严肃作品《教父》里,虽然父权形象维托·柯里昂(马龙·白兰度饰)被塑造成了一个兼具狠辣与人情味的黑道英雄,但他的儿子迈克尔(阿尔·帕西诺饰)在继承其父权杖的过程中渐渐丧失纯真也是不争的事实。从主题而论,多数新好莱坞电影都会传达出对社会建制的信心寥寥,区别仅仅在于表达方式的不同。

《飞越疯人院》剧照。

既然有不满,就会有反叛。《逍遥骑士》的两位嬉皮主人公,便是身体力行反抗社会主流价值观的好莱坞前驱,而这一形象又被在片中有惊艳客串的杰克·尼科尔森,在《特殊任务》、《唐人街》与《飞越疯人院》中进一步发扬。三部电影中,尼科尔森都在饰演看似性格乖张,实则热心善良的体制反叛者,然而他的努力最终却都以徒劳告终:《特殊任务》里押解犯人的他,让被一位过度量刑的年轻士兵度过了一段快乐时光,最后却无法改变士兵被关押8年的命运;《飞越疯人院》里,装疯卖傻的他开启了精神病患者的民智,代价却是被医院切除脑白质;《唐人街》里,他扮演的私家侦探试图揭开阴谋、铲除恶人,最后却发现唯一不伤害所爱之人的解决方案,是“多一事不如少一事”。尼科尔森的三部电影,凝缩了新好莱坞电影在叙事层面的偏好:不愿意为故事设计美好结局。反叛很少成功,恶人总会得逞,而当主人公笑到最后时,他们本身便是片中的最大恶人。《教父2》里的迈克尔肃清了所有对手,却已经失去了灵魂;《出租车司机》里的主人公特拉维斯则被自己的心理问题,扭曲了他原本应有的社会反叛者形象。这两部影片都有着开放式的结尾:主人公的命运都没有得到永久性解答,只有影片的阴沉基调在结尾处萦绕不去。

与或阴郁或焦躁的主题不同,新好莱坞电影在风格实践方面,却是轻盈而自由的。新好莱坞影人信奉着戈达尔的名言:“电影一定要有开头,中段和结尾,但不一定非要按照这个顺序”,因此他们在谋篇布局方面不太注重故事的整体性和情节的连贯性,相反却热衷于以人物为中心,用一系列看似散漫的插曲段落来描摹人物性格。《五支歌》、《出租车司机》与《愤怒的公牛》,都是对这种欧式艺术电影风格的实践。而在影像方面,不少新好莱坞导演则钟意于纪录片式的自然主义风格,如弗雷德金、西德尼·吕美特、哈尔·阿什比。当然新好莱坞导演中,也不乏像科波拉、波兰斯基与布莱恩·德帕尔玛(《姐妹情仇》、《疤面煞星》)这样的表现主义者。马丁·斯科塞斯在所有新好莱坞影人中,具有寿命最长且质量相对最高的生涯,这或许是因为一直坚持在剧情片作品之间穿插拍摄纪录片的他,对于自然主义和表现主义这两种美学倾向有着最好的平衡。

4.新好莱坞是怎样衰落的?

“《大白鲨》和《星球大战》没有错,它们都是很好的电影人拍出的很好的电影!真正有错的,是那些为了赚钱把这两部电影当成是唯一模板的电影公司高管。”

——罗伯特·唐恩(《唐人街》编剧)

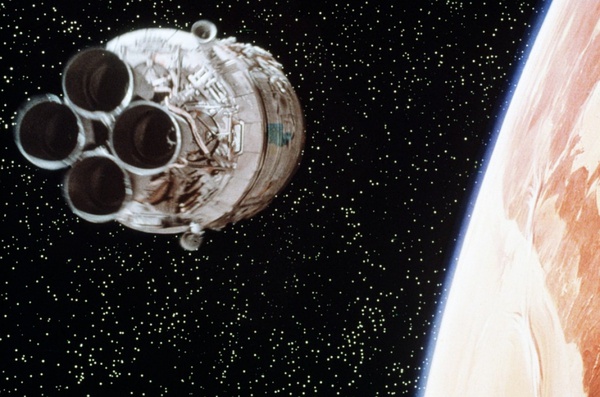

《星球大战》剧照。

1967年到1977年或许是美国电影在艺术水准方面成就最高的十年。电影开始被人们视为满足成年人知性需求的严肃艺术,被知识分子所辩论,被文化学者所研究。然而对普通观众来说,占领银幕长达十年的粗粝现实与丧气结尾,已经让他们有些疲惫。大众面对的现实已足够灰暗,他们想要重新得到非黑即白的正统价值观,与片刻逃避现实的娱乐性解脱。于是在1977年,一部A级制作规模的科幻B级片,满足了大众的需求,它就是乔治·卢卡斯的《星球大战》。而在同一年,史蒂文·斯皮尔伯格的科幻片《第三类接触》,同样获得了巨大的商业成功。与此同时,之前被好莱坞认为是不上台面的恐怖片,则凭借《月光光心慌慌》的成功咸鱼翻身;老气横秋的歌舞片,也在约翰·屈伏塔(《周末夜狂热》、《油脂》)的Disco舞步中渐渐复苏。好莱坞意识到,在玩具和原声带里可以榨出不亚于影片票房的经济价值,在瞪着眼睛干着急了十年之后,他们终于重新找到了赚钱的秘诀。

与此同时,新好莱坞作者导演们的人格正在不断膨胀。1970年代末,马丁·斯科塞斯因为吸毒过量躺进了医院,科波拉则在向邀他携《现代启示录》参与竞赛的戛纳电影节索要游艇。终于,压垮作者导演们的最后一根稻草出在了拍出史诗级票房灾难《天堂之门》(1980)的迈克尔·西米诺手上:这位刚刚凭《猎鹿人》斩获小金人的导演,用毫无节制的“等云到”和即兴发挥式拍摄方法,把向来为导演给予创作自由的联艺公司拍到了破产,这刚好让好莱坞有了充足理由把他们送出去十来年的主导权力,从导演手中重新收回。很多70年代盛极一时的新好莱坞导演,在经历此劫之后再也没缓过来,如阿什比、博格达诺维奇和弗雷德金;而那些日后东山再起的导演,也在80年代经历了无比挣扎的十年,如斯科塞斯、科波拉和阿尔特曼。

似乎是在90年代,斯科塞斯、斯皮尔伯格与卢卡斯(也勉强包括拍出了《碟中谍1》的德帕尔玛)这几个电影小子,又重新在好莱坞占据了权力位置;但好莱坞最具活力的一面已经不属于他们,它属于被录像店文化所滋养的新一代影迷导演:昆汀·塔伦蒂诺、史蒂文·索德伯格、理查德·林克莱特、凯文·史密斯。可惜的是,这帮X世代导演身上,并不具备前辈影人所具有的社会参与感和责任感(昆汀最近的《八恶人》是个例外)。在艺术属性被商业属性压倒,“导演视野”渐渐沦为电影公司主管口中笑料的当代好莱坞,70年代新好莱坞的荣光,似乎只能零星地闪现在大卫·芬奇的《十二宫》和保罗·托马斯·安德森的《血色将至》这样的“偶发事件”中。而在迷影文化日渐式微,卢卡斯与斯皮尔伯格开始成为新一代人眼中的“费里尼”与“伯格曼”的反智年代,下一代电影小子的出现,也似乎遥遥无期。

到最后,就连卢卡斯本人都逃不过资本的刀刃。这位星战世界的创造者,竟在参与星战第七集《原力觉醒》的过程中,发现自己写出的剧本被迪士尼公司否决。这个超级英雄满天飞,IP与情怀榨干粉丝腰包的时代中,电影公司及其主管就像是《飞越疯人院》里的护士长,总是比电影人本人更明白“怎样做才对你的电影最好”,比观众更明白“你到底想要什么”。或许在斯科塞斯的新作《爱尔兰人》首播于Netflix平台的那天,我们会非常需要怀念不被手机屏幕污染的电影院,怀念有着温度和质感的35毫米胶片,怀念那些不以叙述情节为首要目的的影片,怀念上世纪六七十年代电影在美国举足轻重的文化效应,怀念在新好莱坞时期步入巅峰的那些影人:谆谆教诲的写实技匠吕美特,揭露荒诞的讽刺高手福尔曼,嬉笑怒骂的浮世绘画家阿尔特曼,生性不羁却在与制片厂的内耗中燃尽自我的牛仔佩金帕。而仍在活跃的新好莱坞影人,也依然在为电影的生命燃烧自己的能量:用电影基金会修复与传递电影文化遗产的斯科塞斯,和用“直播电影”形式将电影、电视与舞台相融合的科波拉。他们这代影人,或许是最后一代心存浪漫主义理想的好莱坞电影人,他们也许会是美国电影的最后荣光。

附录如果只给你十个观看新好莱坞电影的份额,你应该选择的是:

《日落黄沙》(佩金帕,1969)

《双车道柏油路》(赫尔曼,1971)

《窃听大阴谋》(科波拉,1974)

《唐人街》(波兰斯基,1974)

《飞越疯人院》(福尔曼,1975)

《纳什维尔》(阿尔特曼,1975)

《出租车司机》(斯科塞斯,1976)

《电视台风云》(吕美特,1976)

《安妮·霍尔》(艾伦,1977)

[责任编辑:游海洪 PN135]

责任编辑:游海洪 PN135

- 好文

- 钦佩

- 喜欢

- 泪奔

- 可爱

- 思考

凤凰文化官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128