孟悦:人文学者关心生态问题是被逼无奈,威胁迫在眉睫

2017年07月06日 10:01:53

来源:澎湃新闻网

作者:孟悦

1992年以来虽然有了气候变迁的国际首脑会议,但基本上也什么都没做。以至于科学家就不得不到处去讲演,来引起公共领域的注意。很多人文学者不觉得那是自己的责任,直到人们感受到气候变迁的威胁真的迫在眉睫了,才去关注。

6月28日,学者孟悦在华东师范大学做了一场题为《重读未来:现代思潮中的物种关系、进化与革命》的讲座,这是她近年来关于物种、环境、生态问题的最新思考。谈及生态环境问题,诸多人文学者会诉诸老庄等古典思想资源,但孟悦的思想资源主要聚焦于现代早期思潮。

孟悦早年与戴锦华合著的《浮出历史地标:现代妇女文学研究》是新时期女性主义文学研究的开山之作,至今仍被认为是该领域最优秀的学术成果之一。她的《人·历史·家园:文化批评三调》也成为中文系尤其是现代中国文学研究方向的学生的必读书目之一。

目前,孟悦任教于多伦多大学和清华大学。近些年来,孟悦的关注重心主要在生态环境,人文学者以何种视角介入生态环境问题的研究?澎湃新闻记者对孟悦进行了专访。

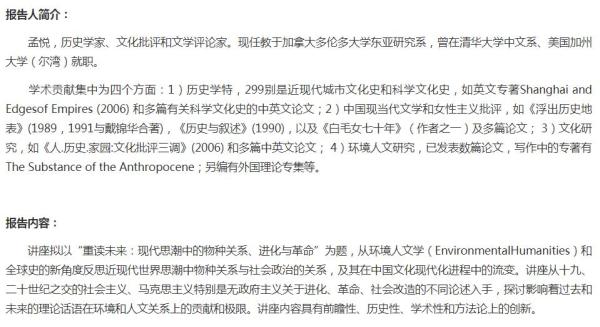

孟悦讲座介绍

澎湃新闻:说到环境、生态这些问题,很多人都会想到老庄这些思想资源,但你的思想资源都是现代早期思想。为什么?

孟悦:对,因为环境的危机是从现代开始的,是现代性和资本主义的产品。科学家们是用人类纪的概念表达环境危机的,指出煤的大量使用,改变了地质的物质层面。这个提法遭到很多挑战,将环境危机归咎于科技、工业的发展,这里面有一些西方中心主义的东西,就好像这个历史的起点又放在了欧洲这些问题上。实际上不一定起点这么明确。从物质使用的角度,对一个物质的大量使用造成的自然环境的变化,是非常有关系的,可以从这个角度去看,至于是从什么时候开始的,环境危机可以有多个始点。

所以我觉得要看你怎么认识这个环境。现代人把环境当成自然而自然是外在于人的。老庄思想,强调人和自然的和谐一体,但问题在于这个和谐一体早已经被打破了。今天最主要的是去看它是怎样被打破的,有没有人从相反的方向去批评这件事情。所以我就没有从老庄那一路去想。一开始我也觉得,我们就再和谐一体不就行了吗?像古人那样欣赏自然啊美啊这些。但其实问题要比人不欣赏自然根源更深,有的人可以一边欣赏自然,一边破坏环境。我觉得还得从对现代性的批评来反思。

澎湃新闻:讲座里着重提到了无政府主义,讲到无政府主义很强调物种间的和谐和平,为什么?

孟悦:在我接触到的现代早期的无政府主义思潮里,它不光是一种思想,也是一种实践。所以我说我们以前关注现代历史,都是去看它的思想、思辨这些,但是我看无政府主义者这帮人是很讲究实践的。哪怕新村运动失败了,个人的日常生活的实践还在坚持。它的理论并不完全统一,但它的物种实践是一致的。马克思主义也有实践,搞社会革命等等。而无政府主义的实践是更分散的,而这么有意识地去把人作为物种之一、作为动物之一放在和环境的关系中来看,好像就只有无政府主义有吧。最早的无政府主义思想家不是做政治经济学的,有很多是地理学家、动物学家等。他们对物种问题更敏感,和科学的联系更直接。无政府主义出现的时期,正好是动物学的分类、地理学的研究诞生的时期。他们对这些有天然的敏感性,想得比较深。

澎湃新闻:你说到无政府主义者的日常实践也包括吃素,你个人吃素有文化层面的原因吗?

孟悦:我吃素完全是个人的原因。后来有一些文化上的理解,是吃素了以后才有的。原来号称自己是肉食主义者,吃素三个月后,我就开始在菜场就受不了那个味道,意识到那绝对不能进肚子。后来我发现,我对动物的一些感觉也变了,不知道,就是天然的。

我是偶然发现这些无政府主义者大都是素食主义者的。大卫·哈维在谈到当代马克思主义的时候,说在处理环境问题上,无政府主义比马克思主义走得更深、更远。看了这句话,我有点好奇。后来我读到现代中国早期的无政府主义者刘师复他们创立的心社的十二条守则,里面突然出来一条素食主义,很好奇怎么回事?读了一些书后发现,闹了半天,达尔文主义出现的时候,还有很多其它的关于物种很热门的讨论。

澎湃新闻:其实你关注生态环境,似乎也不是最近这几年才有的吧?在《轿车梦酣:平等与发达的沥青幻境》这样的文章里,似乎就有这种意识。

孟悦:是的,但当时语言没有那么清楚,没有从概念和理论上去想。当时写的时候,我是希望这样的城市不要出现,就是城市里大部分是车、水泥空间这样。结果后来发现现在的城市发展比我能够想象得还要厉害得多。我当时在洛杉矶读书,当时的文化冲击之一,用作家钟阿城的说法就是,哇,阳光真好,然后出门转一圈只好又回屋子了,因为如果没有车,基本就寸步难行。当时觉得洛杉矶不人性化,可是现在北京这样的城市,也不宜居。北京是我的故乡,一年年看这个城市改变,本来很好的东西都消失了,取而代之的是越来越不人性化、不考虑生命价值的东西,所以思考也慢慢地深化下去。

澎湃新闻:你有没有关注印度作家阿米塔夫·高希去年刚出的新书The Great Derangement,专门讲气候变迁。他讲到一个很重要的问题,气候变化这样一个重大主题为什么在小说里反映得特别少,原因有很多。比如他说现代小说往往是写更日常的方面,而写那些概率很低的事件(比如气候变化、地震等)则被认为不够现代。

孟悦:谢谢你提醒。太好了,有人能从这个角度去看。现代的思维方式或现代文化,从一般的认识论的角度,就是人和自然的分野。这分裂在18、19世纪变得越来越深刻。要得到真实,就必须去观察、分析,什么事件都发生在物质层面。这是很深刻的变化,即把人从动物、自然的关系中分离开来,这个过程很多方面还没有去深挖。分离的结果,是小说失去了对人类社会以外的物种世界的想像力。现代以前的“想像的共同体”不仅包含人类社会,也包含物种世界和山川河流,但十九世纪后,其他物种和山川河流被“去共同体化”了。 我们很快就被科学的想法抓住了,因为它是可以生产物质的、是可以证明什么的、是可以改善生活的等等,整个关于发展、进步这一套。所以自然就变成了一个完全死的,要不就是风景化的存在。

不要说中国文学,世界文学里写到环境危机的也不多,能从这个现代想像模式里面跳出来的还是很少。现在很多人也都谈到,为什么有的地方的农民,宁愿把自己的家毁掉,换钱,对自己的家园、河流、完全没有感情,财产的概念、物质的概念完全统御了人和物种、人和环境的关系。杜赞奇写了本书《全球现代性的危机》,谈到灵性层次的消失与环境危机直接相关。比如本来是山神啊这些有灵性的,可以交流的存在,现代以来整个这个维度就没有了,跟着对这种交流的想像也就没有了。

诗人于坚有一句话说得特别好,他的《哀滇池》里说“我从前写下的关于你(滇池)的所有诗章都成了没有根据的谣言”,诗变成谣言,人和滇池的感情就变成了空的假的。实际上现代发生了这样一个过程,一切意义和价值都被压瘪在客观的、物质的、可以被操纵、量化的层面,这个变成真实的以后,原来那种多元的可以和草木、动物交流的真实就完全没有了。我们就没有办法想象那种交流共处关系是真的,这实际上正是气候变迁发生的原因之一。 现代以前所有可见和不可见的世界和生命层面和人都有关系。

澎湃新闻:或者说,古人内心有整个宇宙。

孟悦:有一点这个意思。当自然是一个可以交流的存在的时候,即使它没有用的那一部分,也被当成财富,有它的价值。你说村里的河流归谁啊,但也是村人的资源。我们现在说的资源都是可用的那一部分,没有用的那一部分,有它独立价值的那一部分,现在就没有办法去想象,没有语言去言说。你说的时候人家会觉得怪怪的,要么你是个复古主义者,说的都是神话语言,要么就被当作老庄一派,这对于新一代的人没有新的意义。所以我也觉得不能光从恢复过去的语言着手,因为按照于坚的说法,它已经变成谣言了。那就必须找一套新的语言,这个新的语言很难找,但还是有人在尝试。

比如格非有一些这样的尝试。《春尽江南》描写心情的时候,会写到雾。雾在古诗词里是很常见的,花非花雾非雾。而雾霾,你怎么写?如果不是作为事实,就很难写。格非小说中的人物感到,一直很喜欢的雾不知什么时候变成了霾,成分可疑,像一个阴谋。他试图把花非花雾非雾的感觉和现在生活在雾霾之中的变化写出来,是可贵的尝试。就是说,小说面临的挑战是怎么把一些大的环境事件和人类生活、人的感受和对生活的体认嫁接起来。比如北极的冰盖融化,那么老远,虽然是人类造成的,但怎么和人类生活关联起来?

有的人认为环境的问题都是人类内部的政治经济体系造成的,只要内部的政治弄好了,自然就改变了。查克拉巴提不同意,不能把所有想象问题的方式都归结为人类社会内部的政治、经济的想象。因为这关涉到另一个层面,即是物种间的关系,他说的物种是生态圈的意思,是人类社会和生态圈的政治性关联。这个维度是不是能把它剪掉?现代以来这个维度被剪掉了,即使和我们直接有关的那部分生态圈也变得无法想像。今天的环境关怀必须把这一层的政治和人类社会内部的政治契合的地方找出来,不管是做学问,还是写作,都要找到这个交叠的部分。

澎湃新闻:你通过一些摄影、诗歌、影像等艺术作品对人类纪进行解读。这里会不会有一个问题,当我们过度暴露环境灾难的时候,也会麻木?

孟悦:我倒觉得在公共空间里看到的还不是很多。这里有一个观察角度的问题,如果你说的只是做灾难性的报道,那是很容易疲劳,因为现在所有媒体都在搞这个。美国有一位做环境批评的学者写了一本书叫《慢暴力》,他说,为什么人们会麻木而且不行动,因为媒体社会追求的是一种戏剧性的、奇观的效果,收视率,大家看完了,刺激一下就完了。但他说实际上真正发生的是那些你看不太见的东西,是每天都在发生的。

当代的媒体社会文化政治是这样,越是真正的暴力,其效果就越在时间和空间上被推迟被转移。比如,垃圾污染在美国媒体看来是亚洲近年特有的现象,中国、印度和其他几个亚洲国家存有全球垃圾的一半以上。而实际上是,很多欧美的垃圾都运到亚洲。而亚洲方面,不少国家把这当作发展的一部分,比如我们现在发展电子产品,进口全世界的旧电脑。所以美国和欧洲的不少回收商就变成了运送商,中国、印度这些地方就变成了接受全世界垃圾的地方,这个就是环境慢暴力空间上的转移。垃圾不仅从美国这样的第一世界的视线里消失了,中国城市阶层也是看不到的。我们随手一扔,就觉得垃圾是分类了,回收了,实际上边缘的农村是这种伤害的承受者。

所以光有视觉是不够的,还得有叙事,得有形式的东西,让人看到奇观和非奇观的艺术的区别。

克里斯·乔丹(Chris Jordan)拍的死亡的信天翁,内脏充斥着塑料废物。

澎湃新闻:那你为什么认为克里斯·乔丹拍的中途岛信天翁的摄影作品不是奇观呢?

孟悦:他那个作品如果这么摆出来,它还是一个奇观。就是说不能专门作为一个令人新奇的视觉图像来出现,得靠其它的东西。比如他解释了这个影像是怎么来的,反而是这个解释的过程、他调查的旅程,他怎么会发现这个东西,这些很重要。好多人问他是不是摆拍,因为这个完全是可以摆出来的。他就解释为什么会接触到这些,这其中的信息就很令人震动。他一直在拍环境的主题,想唤起人们的注意。他的很多影像是让人们去想、动脑子去琢磨的。

比如他搜集了50000个废弃打火机,把它们模仿梵高的“漩涡画法”排列组装,展示的是每平方英里海面上漂浮着的塑料碎片数量。你看着是梵高的《星空》,那都熟悉了,真是视觉疲劳,但他一解释这里面是什么东西构成的时候,你才明白,这里面包含了多少塑料碎片。这是将环境危机的纪实、事实的层面和人文层面相结合的尝试。他把这些创作经历讲述出来的时候,才让这个意象有了真正的意义。这有点考古的意味,他得去发掘这个视像是怎么来的,有意义的是那个发掘和解释过程。如果没有这些经历,光一个影像是不行的。他的经历、调查和他的艺术是一体的。包括王久良的作品《垃圾围城》也是这样,他发现的过程也是他作品的一部分。

废弃打火机拼成的梵高《星空》

澎湃新闻:在中国,专门关注环境生态问题的人文学者似乎不多。

孟悦:其他地方也不多,但有越来越多人在做。当然视觉的来得比较快,诗歌还多一些,研究小说相对不太容易。另外这原因也和现代以来的知识分科有关。现代知识的分科严密,与我们对世界的理解和文化学养有关,而这种学养被分科严密的教育限制住了。环境危机正好出现在哪个学科也不能全部囊括的地方,以至于为了应对环境危机不得不建立新学科。 比如环境学,这个词我很不喜欢,好像环境出了问题,我们要赶紧把它解决了,变成一个科学和政策的问题。解决问题的思维就统治了环境学很长时间。包括对气候变迁,人们还在试图以提供对策的方式来对应气候变迁的问题,而不是从气候变迁产生的根源入手,因为那需要更全面的认知,不仅是事实和信息的认知,还要人文领域的理解,以及更广泛的每个人的变化。

1992年以来虽然有了气候变迁的国际首脑会议,但基本上也什么都没做。以至于科学家就不得不到处去讲演,来引起公共领域的注意。等到人文学者想处理这个问题,那都是三十年以后了。人文学者得首先弄懂气候变迁到底是怎么回事儿。很多人文学者不觉得那是自己的责任,直到人们感受到气候变迁的威胁真的迫在眉睫了,才去关注。而人文学科的训练和习惯还导致了互相间的很多争论。比如人类纪这个概念也是科学家提出来的,但是有的人文学者会想,好不容易把人类中心弄到边缘了,怎么又出来一个人类纪,好像又把人类给推到中心了?所以克服现代以来形成的文化习惯和思维惯性、超越现代以来的想像局限是非常不容易的。

即使作家艺术家超越现代想像的局限,尝试来写作气候变迁,批评界和公众也不一定识别得出来。中国应该还是有不少作家写到环境的主题,比如诗歌除了郑小琼、于坚等,肯定还有别的很多人在做。这也是对文学和文化批评的挑战。评论界还没有充分发掘、清楚地识别作品中的信息。

[责任编辑:游海洪 PN135]

责任编辑:游海洪 PN135

- 好文

- 钦佩

- 喜欢

- 泪奔

- 可爱

- 思考

凤凰文化官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128