谁是佩里·安德森眼中葛兰西的继承人?

2016年10月19日 11:21

来源:澎湃新闻网

作者:叶青/编译 丁雄飞/校

1976年,安德森发表了《安东尼奥·葛兰西的二律背反》。四十年后,他又发表了《葛兰西的继承者》,检讨四位受葛兰西影响的思想家:霍尔、拉克劳、古哈、阿瑞吉。

【编者按】1960年1月,《大学和左派评论》和《新理性者》合并为《新左评论》(New Left Review)。1962年,佩里·安德森取代斯图亚特·霍尔,成为《新左评论》的主编,并担任这个职位达二十年之久。在1976年11月出版的《新左评论》第一百期上,安德森发表了《安东尼奥·葛兰西的二律背反》(The Antinomies of Antonio Gramsci)。自2000年1月开始,《新左评论》更新换代,重计刊号(见安德森的社论Renewals),到2016年7月,又满一百期。在这期杂志上,安德森发表了《葛兰西的继承者》(The Heirs of Gramsci),检讨了创造性运用葛兰西“领导权”(hegemony)概念的四位思想家:牙买加人霍尔、阿根廷人拉克劳、孟加拉人古哈、意大利人阿瑞吉。以下编译了安德森文章的要点。

佩里·安德森(Perry Anderson)

今天,没有哪个意大利思想家享有的盛名能和葛兰西比肩。不论就学术引用还是网络查阅而言,葛兰西都在马基雅维利之上。1940年代末,葛兰西的《狱中札记》在意大利经过政治性删改后面世;1970年代初,英译本《〈狱中札记〉选》的出版使这些札记在全球被广泛阅读。在《狱中札记》的世界性接受中,产生了大规模、大跨度的对葛兰西概念的挪用,这主要源于葛兰西思想遗产的两个特点:

第一,它是多维度的。《狱中札记》涵盖的主题众多,左翼理论作品几乎无出其右。这些笔记针对意大利北部发达资本主义工业和南部前资本主义社会的双重现实,因而对第一、第三世界的读者都具有启发性。

第二,它是碎片化的。在监狱里,葛兰西为其无法完成的作品书写简短的探索性笔记,这些文字是提示性的而非结论性的。这就促使葛兰西身后的解释者将其理论重构为不同的总体性思想。

安东尼奥·葛兰西(Antonio Gramsci,1891-1937)

在意大利,意共基于维护政治路线的目的将葛兰西的理论工具化,但意大利左翼内部还是有不同的潮流:上世纪六七十年代,一些人把注意力集中在葛兰西早期《新秩序》写作中工厂委员会扮演的核心角色,从而把工人自治的观念和《狱中札记》中党作为“现代君主”的观念对立起来。不过,真正对葛兰西的创造性运用来自意大利之外。八十年代以来,出现了四种主要的对葛兰西思想的挪用。

惊人的是,这些挪用有许多共同点:它们都来自远离故乡的思想家,都出现在八十年代中叶至九十年代中叶的英语文化圈,都围绕着葛兰西的领导权概念。

继承人之一:斯图亚特·霍尔

斯图亚特·霍尔(Stuart Hall,1932-2014)

在英国,雷蒙德·威廉斯于七十年代早期肯定并发展了葛兰西的领导权概念。在威廉斯看来,领导权是一种实践、意义和价值的中心系统,它比一般意识形态更深地渗透在社会意识当中。领导权包含的复杂结构必需持续更新,以收编另类(alternative)实践和意义,不过有两种对抗性的文化能够逃脱此类收编:新兴文化和残余文化。霍尔发展了威廉斯的观点,分析了英国政治自1970年代中叶以来发生的巨变,他的研究是对某一特定社会最具洞察力的葛兰西式诊断。

1975年,霍尔在《通过仪式抵抗》(Resistance through Rituals)里分析了青年工人阶级中的亚文化,指出它们是主流文化内部的潜在反抗区域,而主流文化领导权则保持着一种动态平衡,控制与其抵牾的文化实践。在《管控危机》(Policing the Crisis)中,霍尔发现在经济危机的时代,英国社会对青年反抗、黑人移民、工会斗争产生了道德恐慌,保守党已然开始吁请重新施加社会规训。

终于,撒切尔夫人上台,把货币主义的新自由主义和有机主义的托利主义编织在一起,建构了新的社会常识:自由等同于市场,秩序等同于道德传统。根据霍尔在《通往新生的艰难道路》(The Hard Road to Renewal)里的分析不难发现,这是一项领导权计划。而这一领导权的经济内核(金融去管制化、城市公用事业私有化、中产阶级税收减免等等)其实是葛兰西意义上的“消极革命”的撒切尔版本,即对某种迟到的现代性的意识形态许诺。

没有哪种对某个形势的政治阅读能够穷尽一切,霍尔的分析便缺乏国际框架(未曾涉及里根在美国拥有更广泛基础的统治),因为它的主要目的是抵抗英国的保守党政权,提出另一种关于现代性的想象。而霍尔面临的一大问题是,在英国不存在执行他的分析和策略的工具:英共和工党都令人失望。此外,对葛兰西而言,任何完全领导权都需要创造出一种“民族-人民的”(national-popular)意志和文化,但在霍尔那里,人民的环节几乎完全抹去了民族的环节。无疑,不列颠从来就不是一个民族,它毋宁是一个早期现代的复合王国,而撒切尔主义鼓吹的帝国认同便是某种应付来自帝国各地移民的多元文化权宜之计。

这也难怪一个拥有牙买加命运意识的人会厌恶缠住“民族的”喉咙的死结。撒切尔夫人曾骄傲地重申民族在世界上的地位,也曾力促欧洲一体化,但这二者最终成了她给自己设下的套:其时,让英国走样的两股力量——分别来自布鲁塞尔和爱丁堡——已然显现。霍尔的论述却一点都没涉及这些,他也几乎没有涉及与此相关的撒切尔、布莱尔政权中的暴力因素。他在分析撒切尔获得社会同意时,过于强调她如何夺取意识形态,而忽略了物质诱因,于是,意识形态仿佛能够脱离社会锚定似的,在任何政治方向上自由漂移。

继承人之二:厄内斯特·拉克劳

厄内斯特·拉克劳(Ernesto Laclau,1935-2014)

1985年,拉克劳和墨菲出版了《领导权与社会主义策略》(Hegemony and Socialist Strategy)。这本书把后结构主义和马克思主义传统结合起来,虽然在政治上同情欧洲共产主义,但其理论外观却完全是后马克思主义的。两位作者认为,第二、第三国际仍旧幻想着意识形态与阶级的对应,却无法处理工人阶级内部的分化,以及在资产阶级与工人阶级以外的阶级存在。最早回应这些难题的是列宁,他提出了无产阶级领导权的观念(在无产阶级的目标里带有农民的诉求),而真正的突破来自葛兰西:他把领导权的理念改造成某种道德和智识的领导形式,认为领导权的主体并非任何由社会经济预先构成的阶级,而是政治构造的集体意志,这种意志有能力把各种截然不同的需求综合为一个民族-人民的统一体。

但葛兰西的“阵地战”与“运动战”的观点依旧体现出一种本质主义的阶级观念。拉克劳和墨菲认为,不是利益引起了意识形态,而是话语创造了主体位置,于是,今天的目标应当是“激进民主”,社会主义只是其中的一个维度。在后来的《论平民主义理性》(On Populist Reason)中,拉克劳用“平民主义”这个新能指取代了“领导权”,意指各种民主需求被偶然地(contingent)统一为集体意志,束成一股反叛的人民。

如果说霍尔预见了撒切尔主义的兴起,拉克劳和墨菲便预言了对新自由主义的反应。他们还实现了霍尔无法实现之事:使自己的洞见被拥有大众支持的政治力量(西班牙我们可以党)采纳。但这并不意味着他们的理论就那么有说服力。理论的语言转向导致了某种话语唯心主义,切断了意义和指涉物的关联,与社会经济锚定分离的理念可以被任何政治建构挪用:一切都是偶然性,所有都成了表述。最初,领导权、平民主义被呈现为一种政治类型,继而,它们变成了一切政治的定义。

在意共传统中,领导权是一种与地形学无关的策略。同样在拉克劳那里,一旦领导权自动变成平民主义的,就无需再精准描述社会图景了。拉克劳说,平民/民粹主义话语,不论左右,总是不精确的、变动的,这种模糊性恰与异质的社会现实相符。类似马克思对法国、列宁对俄国、毛泽东对中国、葛兰西对意大利的细密分析再也没有必要(或不可能?)了。就像“99%对1%”这样的口号,领导权话语作为述行话语,与统计学无关。这里最模糊的是对对立面的描述,拉克劳和墨菲建构的对立面只是抽象的“制度”。于是,在实践中,领导权变成了被统治者单独的问题,与被统治者的领导权统一相对的,是匿名的“制度性分化”。

《论平民主义理性》并没有提供政治经历作为其观点的例证,因为政治经历不光要思考新主体位置的建构,还要思考客观条件和运行节点。于是,拉克劳便无法解释,为什么美国1890年代的平民主义(populism)失败了,而毛泽东、铁托、陶里亚蒂这些民族-人民主义者(populist)胜利了。

继承人之三:拉纳吉特·古哈

拉纳吉特·古哈(Ranajit Guha,1923-)

1970-1971年间,在印度休假的古哈见证了印共两翼合谋镇压孟加拉的纳萨尔农民暴动。自此,他决心研究农民抵抗,并在1970年代末召集了一群年轻的印度历史学家筹备出版一本新刊物——《庶民研究》(Subaltern Studies)。这些年轻人同主流共产党划清界限,致力于向葛兰西学习。其时,惯常的关于印度独立运动的民族主义历史叙事总是囿于精英政治,古哈号召人们研究庶民阶级(工人、农民、非工业城市贫民、下层小资产阶级)的斗争:印度资产阶级无法将他们整合进自己的领导之下。总的来说,《庶民研究》更接近爱德华·汤普森的作品而非伯明翰学派。随着时间的推移,这份刊物也受到了后结构主义的影响,转而研究权力的话语建构和文化在意识或行动中扮演的决定性作用。

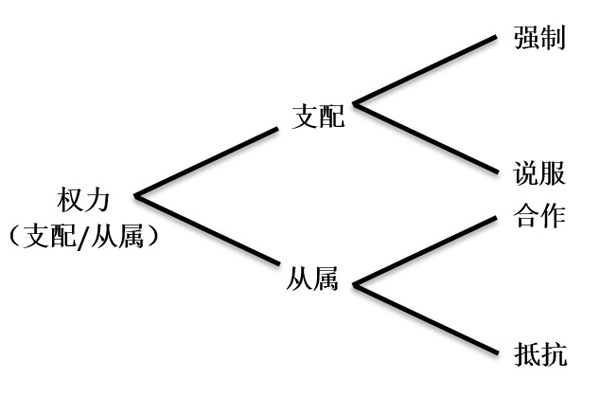

但古哈本人从来没有变过。他1983年出版的《殖民时期印度农民暴动的基本方面》(Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India)展现了农民起义行动和概念的“自主性(sovereignty)、一致性和逻辑性”。借助包括毛泽东在内的不同智识资源,古哈把农民起义视为各种各样的形式(a repertoire of forms)。不过在重塑印度农民主体地位的过程中,他也丝毫不吝于指出他们的局限性。古哈此后的杰作《没有领导权的支配》(Dominance without Hegemony)或许是受到葛兰西启发的最好著作:古哈的分析模型很大程度上克服了葛兰西写作中的含混。根据这一模型,在殖民时期印度的权力结构中,包含了一种支配/从属关系,支配由强制和说服构成,从属由合作(Collaboration)和抵抗构成:

一般权力构型

在任何给定社会的给定的时间里,权力的有机组成取决于支配和从属的内部成分的相对权重。领导权作为一种支配状态,其中说服的权重大于强制。不过,即便面对最具说服力的支配,也总会有抵抗的可能性,并且,也不存在只有说服没有强制的领导权系统——自由主义所谓没有强制的国家是荒谬的。

在英国治下,其时印度权力结构中的四个成分皆有特色,每个成分都有殖民和被殖民两个版本。就强制而言,在殖民国家,强制显然多于说服,不过当英国着手管制印度时,强制便让位于“秩序”。而印度传统的“惩罚”亦成了“秩序”的补充。就说服而言,一方面是“改进”(西式教育、现代基础设施工程等),另一方面同样有种姓制度中的道德义务作为本土补充。至于合作,一方面是英国自休谟到早期功利主义的“服从”学说,另一方面是印度“忠诚”的意识形态。而抵抗:英国术语是自然权利传统中的“正当异议”(Rightful Dissents),印度当地术语是“教法抗议”(Dharmic Protest)。

英国统治印度,固然会把强制置于说服之上,形成“没有领导权的支配”,但为什么印度的民族解放运动同样如此呢?民族运动确实激起了大众的热情,但印度资产阶级领导无法把工农的利益整合进运动,于是这样或那样的强制形式便不可避免了。到不合作时期,甘地的规训系统同样抑制着人民的平等主义表达。尽管精英谋求领导权,他们却压制一切直接斗争,唯有诉诸强制手段。不过,当古哈继续顺着这个思路讨论印度独立后国大党的统治,他高估了其结论的适用范围。他忽略了国大党采取的新说服形式得到了后帝国时代的国家和市民社会的支持:普选权、同意机制使该党拥有了真正的领导权。

上世纪七十年代,古哈在写作《基本方面》时,曾积极介入印度政治,谴责国大党滥权,但当《庶民研究》在八十年代出炉时,他却陷入了政治沉默。这当中存在什么关联吗?或许对孟加拉纳萨尔派的镇压使他彻底失望了。

继承人之四:乔万尼·阿瑞吉

乔万尼·阿瑞吉(Giovanni Arrighi,1937-2009)

在阿瑞吉的著作中,关于领导权思考的两个脉络——作为阶级间权力关系的领导权和作为国家间权力关系的领导权——第一次综合了起来。就在霍尔在研究撒切尔主义,拉克劳在研究平民主义,古哈在研究农民暴动之际,阿瑞吉出版了《帝国主义的几何学》(The Geometry of Imperialism,1977)。该书沿着英帝国、德帝国、美帝国的序列(以及与之相伴的资本主义转型),勾勒了帝国主义的连续阶段,或曰领导权周期。

此后阿瑞吉去了美国,和沃勒斯坦一起工作,他们相互影响:后者从前者那里获得了布罗代尔,前者从后者那里收获了葛兰西。和葛兰西一样,阿瑞吉认为,领导权结合了武力和同意,但他的侧重点不是意识形态,而是经济。就国际层面而言,产生领导权的条件是有一个上位的组织、生产、消费模型,这一模型会在各个国家被模仿。如是领导权为国际体系设立了可以预测的规则,给各国的统治集团带来利益。任何处于领导地位的国家总是声称自己是统治者集体权力扩张的驱动力,声称其权力的扩张符合一切国家一切主体的普遍利益。通常,这些声称能够变成现实,乃是通过改造既存国家体系,开辟新的资本主义(企业)和领土主义(国家)的结合方式。借助这一分析框架,阿瑞吉在《漫长的二十世纪》(The Long Twentieth Century,1994)里叙述了三个现代领导权:从十七世纪的荷兰共和国(城邦国家和民族国家的混合)到十九世纪的英国(民族国家)再到二十世纪的美国(大陆国家)。推进这一序列的是资本积累周期:起初,资本主义扩张是物质性的,但随着竞争压低利润,领导国(hegemon)的积累转向了金融扩张;当对抗加剧、军事冲突爆发,原有的领导权被打破,系统发生了混乱;最终,新的领导力量出现,在崭新的基础上新一轮物质扩张拉开了帷幕。

那我们现在处于历史的什么地方呢?阿瑞吉很早之前就认为,战后美国领导权下的资本主义物质扩张在1960年代末已经式微,并在1970年代为金融扩张周期所取代。但与荷兰或英国领导权的衰退期不同的是,如今美国的军事力量仍旧全球领先,尽管就金融权力而言,它沦为了一个债务国,而世界的钱柜搬到了东亚。但这未必意味着我们又将面临系统混乱。在阿瑞吉的后期著作《亚当·斯密在北京》(Adam Smith in Beijing, 2007)里,他开始思考这个世界如何最终摆脱资本的逻辑和领导权周期:既然布罗代尔说资本主义并不等于为市场生产,那么,斯密设想的市场社会有没有可能提供一个马克思描绘的、平等主义的资本替代方案?阿瑞吉最后的希望在于,基于世界诸文化、文明的相互尊重,出现一个以东亚为中心的世界市场社会。

在1970年代阿瑞吉去美国前,“劳工”曾处于他理论综合的核心位置。但这一概念在《漫长的二十世纪》里消失了:他坦言,在一个由金融化的动力机制支配的结构中容纳劳工太难了。对马克思来说,工人阶级将是资本主义的掘墓人,一方面他们拥有现代工业赋予的集体力量,另一方面资本的逐利逻辑使他们生活凄惨:因为前者他们有能力颠覆资本,因为后者他们不得不然。但历史吊诡地把这二者分开来了。在劳工力量鼎盛的发达工业社会,工人选择了伯恩斯坦的改良主义道路;在经济发展水平较低的东方,物质上的惨境为列宁的革命道路创造了主观条件。自1970年代经济衰退以来,这两条道路都陷入了危机:生产外包至南方削弱了西方的工人阶级,工业化强化了东方的工人阶级。当波兰诞生了团结工会,韩国、巴西产生了罢工潮,马克思的预见开始成真。然而,虽然在与西尔弗合著的《现代世界体系的混沌与治理》(Chaos and Governance in the Modern World System, 1999)里,阿瑞吉谨慎地预测了新一轮社会冲突的可能性,但在《亚当·斯密在北京》,此类动荡仍处于边缘位置。

阿瑞吉早期的理论资源对他后来的著作产生了两方面影响。他1970年代早期在意大利领导的小组属于工人主义(operaismo)潮流的分支,而工人主义高估了美国劳工运动和罗斯福新政的成就。作为这一传统的继承者,阿瑞吉仿佛忘记了支配集团作为普遍利益代表的欺骗性,认为美国能够向外输出全球福利模式,这为他后期不再关注劳工埋下了伏笔。无疑,全球国与国之间的不平等远甚于西方发达国家内部阶级与阶级之间的不平等。另外,阿瑞吉的小组还把葛兰西的“工人自治”理论化,从而无暇关注“民族-人民的”主题,这也在他身上留下了印记。在他对葛兰西遗产的改造中,国际体系的维度远比民族国家的维度重要,民族内部的领导权结构在他那里十分薄弱。阿瑞吉经常引用古哈的“没有领导权的支配”来描述美国的衰弱,但他忽略了一个重要区分:领导权的组成在国际政治中和国内政治中非常不同,就前者而言,强制的比重远大于说服。

《新左评论》第100期(1976年11/12月和2016年7/8月)

葛兰西的四位继承者所做的贡献是政治和理论结合的产物,他们都经历了战后的激进政治高潮:英国新左派,阿根廷民族左翼社会主义党,印度共产党,意大利工人主义。在1970年代早期经济低迷之后的政治低迷中,这四位思想家显示了如何在不利于行动的条件下,继续在思想前沿领域工作。领导权是四位思想家共同的核心,但他们各自的侧重不同:霍尔侧重阶级统治的意识形态复杂性,拉克劳侧重控制策略,古哈侧重庶民群体的生活,阿瑞吉侧重最先进的生产形式。他们也借助了马克思主义之外的思想资源:霍尔借助了巴赫金,拉克劳借助了拉康,古哈借助了列维-施特劳斯,阿瑞吉借助了布罗代尔。可以说,他们每个人都继承了葛兰西的一部分,但如果把他们的写作放在一起,或许产生了一项集体的事业。

[责任编辑:徐鹏远 PN071]

责任编辑:徐鹏远 PN071

- 好文

- 钦佩

- 喜欢

- 泪奔

- 可爱

- 思考

凤凰文化官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128