花腔女高音周小燕的爱情与婚姻

2016年03月05日 12:10

来源:澎湃新闻网

作者:吕晓明

周小燕是中国声乐发展史的见证人,她为中国声乐界培养了几代骨干力量。3月4日凌晨0点32分,99岁的周小燕因病在上海去世,她的告别遗仪将于3月10日举行。

周小燕是中国声乐发展史的见证人,她为中国声乐界培养了几代骨干力量。3月4日凌晨0点32分,99岁的周小燕因病在上海去世,她的告别遗仪将于3月10日举行。

本文回忆了周小燕(1917-2016)与导演张骏祥(1910-1996)的爱情往事,原载于《档案春秋》杂志,由“档案春秋”微信公众号授权转载。

年轻时的张骏祥。

文艺界有一个说法,当年是周总理牵线做媒,促成电影才子张骏祥、“中国之莺”周小燕结为秦晋之好。周小燕说,总理和邓大姐当年很关心这一批年轻的艺术家,这是真的。不过,总理并没有当他们的红娘,而是在他亲自批准的新中国第一个大型文化代表团里,埋下了他们爱情的种子……

年轻时的周小燕。

1951年9月,新中国政府派出了第一个大型文化代表团访问印度和缅甸,周恩来总理对代表团的组建亲自过问,对每一位成员的讲稿、每一张展出的图片都仔细审阅,还让全体成员出访前集中学习一个月。

这个团的阵容,差不多可用“空前绝后”、“豪华”来形容。团长由时任文化部副部长的丁西林担任,团员里有郑振铎、李一氓、刘白羽、陈翰笙、钱伟长、季羡林、常书鸿、冯友兰、吴作人、张骏祥,以及团员中唯一的女性—留法歌唱家周小燕。可以说,这个文化代表团几乎集中了那时中国文化界的精华。

张骏祥就读美国耶鲁大学戏剧研究院时的留影。对于海归导演张骏祥而言,这是他1939年从美国耶鲁大学戏剧研究院毕业回来后第一次跨出国门。这次出访的时间之长也是罕见的,从1951年的9月起直到第二年的春天才回来,在国外过了国庆,过了生日,还过了新年。但也因为时间这样长,才提供了条件让张骏祥找到了意中人,找到了日后的终生伴侣……

孟买结缘

在孟买出访期间,张骏祥和周小燕第一次骑了大象。

从广州登船到孟买有半个多月的旅程,在百事待兴的1951年,这个代表团的成员在各自的领域都身负着繁重的责任,现在竟然有了大把的时间观赏海景,放松心情。从太平洋到印度洋,变化的不仅是海水的颜色,从日出时的喷薄到日落时的余晖,流逝的不仅是时间。对张骏祥来说,船上的日子也让他有了更多的机会去了解周小燕,爱慕之情油然而生。当然这一切还得水到渠成才是。

对周小燕来说,感情的到来可能还要更慢些,这位把音乐看得高于一切的留法女歌唱家虽年过三旬,但对自己的婚姻大事却并不着急,长达九年的留洋经历让她在对待异性方面真诚大方,热情而不逾。

代表团的成员虽大多有留美留欧经历,但没人到过南亚,即使季羡林通晓梵文,熟悉印度文化,但也没有到过他的研究对象的国家。印度古老的文化让他们目不暇接,叹为观止。

印度方面给了代表团很高的礼遇,尼赫鲁总理接见了代表团,他的女儿——后来也成为印度总理的英迪拉·甘地夫人陪同参观。

张骏祥和周小燕在北京,摄于上世纪50年代。

虽然主人的安排避免了代表团同下层平民接触,但他们还是看到了令人吃惊的、极大的贫富差距。代表团住过某个邦的土王的宫殿,其穷奢极欲令人瞠目。相比之下,代表团偶得一见的农村土地龟裂,水贵如油,而“贱民”即“不可接触者”更是可怜,周小燕亲眼看到有人惊慌失措地从她面前逃走,问了才知道是“贱民”的紧急“回避”。

这些情景让代表团的成员们更为自己的祖国感到自豪,因为祖国的人民已“翻身解放”“当家作主”了。

代表团不承担实质性的外事任务,游览参观、传达友情就是他们最大的使命。张骏祥和周小燕第一次骑了大象,他们还没想到,数月之后,同团的吴作人将要送一幅“双象图”作为对他们结婚的贺礼。

对喜欢照相的周小燕来说,张骏祥的技术水平让她十分满意,当时虽然只有黑白胶卷,但照片的背景、构图、光影和神态都很到位,这让他们的感情又有增进。

终于,在泰姬陵沐浴着皎洁月光的那一刻,张骏祥大胆向周小燕表白了自己的爱慕,那样的景色,那样的氛围,如仙境一般令人陶醉,让人无法拒绝。多年以后,他们回想起那一刻,仍深深地感谢那做了“月下老人”的泰姬陵。

张骏祥与周小燕,摄于上世纪50年代。

此后在缅甸,两人亲密合影,俨然已是情侣,同团的长者早已看出端倪,都为他们高兴。但即使在热恋之中,张骏祥仍然不改自己的较真习惯。一次宴请,周小燕吃得高兴,竟忘了当地的规矩,两手并用起来,用左手拿食物是犯大忌的,急得张骏祥连连暗示,但周小燕浑然不觉,事后张骏祥不客气地把她批评埋怨一通。

长达半年的出访于翌年的春天结束,这样长时间的“脱产”,对张骏祥来讲,除了“文革”中的停职和赋闲外可能是唯一的了,而获得的也是比写一个剧本或导一部戏更珍贵的一生的幸福。

温馨家庭

回国后周小燕即向父母“汇报”,得到了他们的祝福,两人就开始谈婚论嫁了。张骏祥说要买一对戒指,周小燕认为太俗气,张便开玩笑说那你不怕我将来赖掉,周不示弱说不怕。两人登记后仅拍了一张结婚照,照片上他们一个着中山装,一个穿列宁装(也叫“人民装”)。

喜日定在1952年的5月5日,婚礼简朴,只是借了周小燕的舅舅、名医董方中的家办一桌喜酒请了少数的客人,其中有新郎的证婚人夏衍、新娘的证婚人贺绿汀、董方中的好友潘汉年副市长及几个亲戚,双方的父母都没来参加,具体的事务由上影的行政处处长卢怡浩操办。

婚后张骏祥感慨地对周小燕说“可惜认识你太晚”,这不仅是“恋人絮语”,也是他的肺腑之言。早年张骏祥同白杨有过一段感情,白杨的美丽和声名地位、抗战的艰苦环境和时时袭来的种种苦闷,可能都是促成他们结婚的因素。但两人性格、文化、兴趣上的差异却随着时间的推移而愈发突出,这与文艺界许多因见异思迁、喜新厌旧而破裂的感情有着本质的不同。而张骏祥对周小燕的“一见钟情”,也是他长期一直认定的择偶标准的最终实现。

两人的结合,除了对对方的经历、才学、气质的欣赏外,性格上的互补也是一个重要原因。周小燕的活泼、直率、胸无城府和张骏祥的严谨认真恰成对比,这种反差非但不是他们相爱的障碍,反而是吸引对方的原因。

1938年周小燕远涉重洋去巴黎留学,先后在巴黎音乐师范等学校研习声乐,师从齐尔品等名师。德国入侵后,周小燕在极为困难的条件下继续学业,歌唱艺术水平有了突飞猛进的提高。战后,她在法、英、德、瑞(士)、捷、波等国举办个人演唱会,被赞为“中国之莺”。本来还打算去美演出,但周小燕归国心切,辗转曲折于1947年回到上海,旋即在武汉、南京、上海等地举行歌唱会,受到热烈欢迎。她还不计报酬到大学为师生演唱,交通大学学生会赠她锦旗“唱破这阴湿的天”,还有的锦旗上绣着“从黑夜歌唱到天明”,有人说这是左派学生的玩意儿,她却对这些锦旗十分珍视。

听周小燕讲自己的往事,张骏祥更为找到这样一位与自己有着类似经历的伴侣而高兴,他们都在西方留过学,又都经历过祖国的苦难,亲眼见证了民族的新生,此时他们都为自己能跟随中国共产党为新中国的文艺事业作贡献而感到欣慰。

周小燕与儿时的张文。

张骏祥、周小燕与儿时的张本。

婚后不久,他们搬入原本是陈白尘先生住的房子,在复兴西路44弄的一套公寓。搬进新居后,周小燕的母亲董燕梁知道女儿不善家务,让跟了自己多年的钱妈去照顾女儿女婿。婚后的日子甜蜜而平淡,两人都是大忙人,聚少离多,有时会几个月碰不到,这主要是张骏祥出外景下生活的缘故,但周小燕没有抱怨,有人问她两人吵不吵架,她回答:“不吵,因为在一起时间少,没机会吵。”

结婚后,张骏祥与周小燕相继有了女儿张文和儿子张本,张文活泼,张本文静,给家庭带来莫大的温馨和欢乐。在外人眼中不苟言笑的张骏祥,跟孩子们在一起时完全是一个慈爱的好爸爸兼大朋友。

有时妈妈要在客厅里教学生,爸爸便带上门,同两个孩子在卧室里偷着玩,要么一起看漫画,模仿画里滑稽有趣的样子,听故事开心了,讲的人和听的人一起在床上翻滚打闹。有时闹过头了,钱婆婆便来叫喊“床要被压塌了”。

全家在杭州。

张骏祥爱孩子们不止于儿女,儿女的小朋友、弄堂的小邻居常来他们家看那时候很稀罕的电视,那台苏联造的“红宝石”牌的电视机讯号不好,张骏祥便承担起“技术保障”的任务,用两根铁丝做成土天线不断地调节,虽然屏幕上仍是雪花一片,可是小朋友们对这位大朋友很满意,对张文说“你爸爸真好”。

四十多岁才有了孩子的张骏祥在儿女面前完全显露了他温和柔情的一面,周小燕总说“他比我更宝贝孩子”。

星散四方

“文革”开始,两个孩子,一个12岁,一个10岁,都在学习和长身体的时候,囚禁中的张骏祥虽然不能肯定,但也猜得到周小燕的处境不会比他好多少,比起自己,小燕虽然少了顶“走资派”的帽子,但她留洋的时间更长,会不会也被戴上“外国特务”的帽子呢?她要是也被隔离不得回家,两个孩子怎么办呢?每想起这些,张骏祥心里便倍受煎熬。

家里正如他担心的那样,周小燕也被隔离审查,抗战时期从未到过重庆的她被莫名其妙地扣上了“重庆黑线班底”的罪名,但还有一定的自由,除了接受批判外就是监督劳动。当时她和张骏祥的工资早被停发,每人每月只有15元的生活费,都交给了管教人员,孩子们的生活开销无从谈起。儿子张本如今忆起那段岁月,仍然深深感念保姆钱婆婆的善良和博爱,她不拿东家的工钱,反而自己贴钱抚养主人家的孩子,这是何等宽博的胸怀。

中共九大后,“文革”初期的混乱局面有所改观。先是周小燕在1969年10月解除隔离去梅陇劳动,不久“五七干校”成立,又转去奉贤的干校。时隔不多,张骏祥从“少教所”出来,也去了干校。

据周小燕后来回忆,那天她在干校劳动,有人告诉她校门口有人找,她走到门口,只见“一个老头,头发花白,佝偻着身子,拎了个旧包”,定睛看才认出是分别了两年的丈夫。两年的时间不算长,却让张骏祥的模样老了十年都不止。此时女儿已去了黑龙江,儿子中学还没毕业。女儿走前,总算获准去见了父亲,按管教人员的要求,孩子们在见面时要爸爸“不要顽固不化”,张骏祥依然沉默不语,只是流泪,最后说了一句“我对不起你们”。

“文革”后全家合影。

一家人星散四方,不过,他和周小燕都在奉贤那块海滩上,住处、劳动的地方仅隔了一条河,而且吃饭也在一个食堂,但规定不能来往。在食堂遇见,周小燕总是满不在乎地过来同丈夫说话,张骏祥却有所顾忌地寡言少语,其实,同妻子有短暂的接触,能看到她乐观开朗的样子,心里是高兴的。

当时,张骏祥被派去养猪,周小燕则分工养鸡,干校的同事戏称他们为“猪公”、“鸡婆”,他们自己也觉好笑。“文革”结束后,周小燕接受外国记者采访时对这段生活的评价是“它教给我很多知识,比如养鸡”。

干校的日子虽然清苦,但总算有了相当的自由。晚上张骏祥到田边散步,一则排遣郁闷,二来锻炼身体,空余的时间用来读书,那时他读了马克思的《雇佣劳动与资本》《政治经济学批判导言》、恩格斯的《卡尔·马克思的<政治经济学批判>》、斯大林的《苏联社会主义经济问题》等书,仅现在留下的一本笔记本里就有他写的近四万字读书心得。

但几年下来,精神和肉体上的折磨让他的身体状况大不如前了,顶着“牛鬼蛇神”的帽子去看病,即使不遭白眼,医生也是马马虎虎漫不经心的。他给弟弟的一封信里说“现在最好不要生病,生了病够呛”。让他多年后还不能忘记的是一次他去看牙,医生竟然说“六十二了还补什么牙呀”,说起这段往事,张骏祥幽默地补充道:“但工宣队没有嫌我老,照样叫我挖河拉粪车。”

相濡以沫

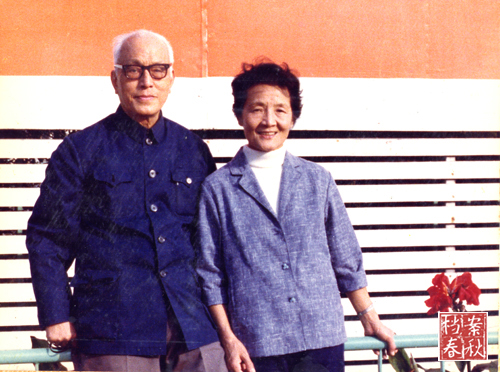

晚年张骏祥与周小燕。

1979年,张骏祥又被任命为上海市电影局和上影厂联合艺委会主任,而1978年他重新当选全国人大代表,也标志着他的政治地位的恢复。周小燕此时也担任了全国政协委员,被任命为上海音乐学院副院长。又像“文革”前那样,夫妇俩经常同时不在家,或是出国或是到京城开会。忙碌之余,张骏祥最大的心事是两个孩子的前途,他在给弟弟的信里叹道,整日忙来忙去,“两个孩子的前途也无法过问”。

此时女儿已经返沪,儿子还在公交公司做司机,虽然都在身边,但儿女的学业被“文革”耽误,没有受到应有的教育,父母担忧都已二十多岁的孩子如何成家立业。后来张文有机会去美国,在当地还考上了大学。很多年以后,周小燕还记得女儿出远门时张骏祥的不舍和担心,他念叨孩子一个人走那么远,中途还要转机,身边也没有美金,直到女儿来了电话说平安到达,他才放下心。数年后儿子张本也去了美国学习计算机。

晚年张骏祥与周小燕,墙上的画是他们结婚时吴作人赠送的《双象图》。

1979年12月,文化部一纸调令,任命张骏祥为文化部电影局副局长,在同时任命的五个副局长中排名第一,并仍兼任上海局局长。在北京的两年多时间里,张骏祥曾几次要求回沪工作,但未得同意,他在给弟弟的信中不免叹息“我年龄大身体不好,没有非扣我在北京的理由,但有时有理也讲不清事”,工作上也是“奇忙,越来越忙”,超负荷的脑力劳动使这位年过七十的老人不胜负担。到1982年的上半年,文化部和电影局的领导班子都作了调整,免去张骏祥的副局长职务,他终于可以回上海了。

晚年的张骏祥为病痛所困,却常以幽默的态度对之。有一次,几位同岁都属狗的老人,陈鲤庭、汤晓丹、徐苏灵和他聚会,有人发现张骏祥的耳朵不好,但对陈鲤庭夫人毛吟芬的话倒听得清楚。对此,张骏祥解释:“女人的声音音频高,易听清。”毛吟芬打趣:“那你家那位花腔女高音的声音你最听得清了。”张答道:“不,是听得烦了。”在座的白桦问张为何不用助听器,张回答:“讲话有回音会一道吸进助听器,反而听不清。”白桦说:“那是立体声。”张还说:“我可以装得像听见一样。”

张骏祥退了下来,而周小燕仍忙得不可开交,1988年她筹划成立周小燕歌剧中心,张骏祥怕她从此一发而不可收拾,身体会受不了,却又不得不帮她,给她出了很多主意。周小燕工作起来,玩命的程度比起自己来有过之而无不及,忙起来还会丢东西,拎包、眼镜、围巾都丢过,张骏祥连呼简直是“天女散花”,“漏斗脑袋”,“马大哈不可及也”,埋怨中透着逗趣和理解。周小燕经常在家里上课,张骏祥对人说,他家的客厅里时常是“高朋满座”,“鬼哭神号”,但他从不反对,只是把中间的门关上,自己待到里面的小房间去,有时也不用关,因为耳聋,“反正听不见”。

但疾病终于还是打倒了张骏祥。1993年他因血压低又一次昏倒送医院抢救,从此便长住医院直到去世。有力气走路时,他会踱到窗口,茫然地看着外面的世界,一动不动。同住在华东医院的黄宗英在走廊碰到他想与他说说话,却不成,耳聋不说,反应也逐渐迟钝了。

周小燕开始对去外地的邀请一概拒绝,留在上海照料丈夫。1995年为纪念抗战50周年,电视台想请她到长城上重唱当年她唱过的《长城谣》,周小燕顾虑丈夫的病情想拒绝,张骏祥反而要周小燕去,最后是去了当晚就赶回来。

在最后的日子里,周小燕上午上课,下午拎了家里烧的饭菜去医院,晚上再走回来,每次分别时,张骏祥都要亲吻妻子的手。

晚年张骏祥和周小燕。

1995年到1996年,夏衍和陈荒煤相继离世,家里人没有把消息告诉他。其实,此时的他已陷入阵发性的昏迷之中,有时连亲人也认不出了,但让周小燕又惊讶又难过的是,有一次张骏祥竟对她说,“你来迟了,刚才白求恩来过了”。

清醒的时候,他会久久地凝视着妻子,嘴唇蠕动着,俯下身子可以听清他的话,“我走了,你们怎么办?”

1996年11月14日,张骏祥的心脏停止了跳动,相依相伴了40多个春秋的爱人,终于没能再陪伴周小燕继续走下去……

[责任编辑:冯婧 PN041]

责任编辑:冯婧 PN041

凤凰文化官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128