卡拉伊:纽带连接着过去与未来

2015年10月06日 15:16

来源:凤凰文化

作者:尹承东 韩慧强

2015年6月,西班牙语文学翻译界的一个重要事件,便是胡安·曼努埃尔·马科斯的《甘特的冬天》(以下简称《冬天》)在中国大陆的出版,这是国人首次读到巴拉圭作家创作的长篇小说。

胡安·曼努埃尔·马科斯Juan Manuel Marcos,1950-

2015年6月,西班牙语文学翻译界的一个重要事件,便是胡安·曼努埃尔·马科斯的《甘特的冬天》(以下简称《冬天》)在中国大陆的出版,这是国人首次读到巴拉圭作家创作的长篇小说。从这一点来看,《冬天》作为巴拉圭的文化使者来到中国,的确可称得上是破冰之旅,其重要的历史意义自不待言。十分巧合的是,我们与全世界的读者一道刚刚送走一位叙事文学大师加西亚·马尔克斯,上世纪拉美文学“大爆炸”时代的杰出代表,很快就迎来了另一位“爆炸后”文学的领军人物,巴拉圭当代最优秀的作家马科斯,两位作家风格各异,属于前后相接的两个不同时代。正当酷暑来临之际,《冬天》以开阔的意境和充满诗意的含蓄不尽的语言使中国读者耳目一新,感受到与前此任何一部翻译小说风格迥异的阅读体验;我们有理由相信,中国作家亦将从马科斯的这部开创又一崭新叙事文风的作品中获得诸多有益的启迪。

《冬天》的篇幅不算很长,但作品的容量大大超出了一般叙事文本,胡安·曼努埃尔·马科斯在有限的篇幅内巧妙地运用倒叙、插叙、拼贴、对位、互文、意识流等多重手法,多层次、多角度地为我们展现了巴拉圭遥远、陌生土地上色彩斑斓的族群以及他们的社会、人生图景,表现了那里的人民顽强不屈、英勇反抗军人暴政的斗争精神。作为拉美“爆炸后”文学的代表作,《冬天》在艺术上有许多值得借鉴的成功之处,本文尝试运用俄罗斯天才的文学理论家M.M.巴赫金有关长篇小说的论述,分析作品在后现代语境下挣脱传统模式的羁绊,从而在探索新型充满活力的叙事语言方面所作出的努力。

根据巴赫金的理论,自从列夫·托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基之后,西方长篇小说的创作便出现了一个根本的转向,这一转向的标志就是长篇小说语言的功能开始拓展,它不再像从前那样仅仅是叙述者(作者)较为单一的不变的腔调,其功能也不仅仅局限于叙事。“长篇小说作为一个整体,是一个多语体、杂语类和多声部的现象。”多语(杂语)和多声部对话是长篇小说在语言运用方面有别于其他文学体裁的独特之处,长篇小说的修辞手法首先便是充分发挥文本的这一多语的优势,使内部的各种声音相互间发生关联,从而产生多声部对话的艺术效果。巴赫金进一步指出:“作者言语、叙述人言语、穿插的文体、人物语言——这都只不过是杂语借以进入小说的一些基本的布局结构统一体。其中每一个统一体都允许有多种社会的声音,而不同社会声音之间会有多种联系和关系(总是在某种程度上构成对话的联系和关系)。不同表述和不同语言之间存在这类特殊的联系和关系,主题通过不同语言和言语得以展开,主题可分解为社会杂语的涓涓细流,主题的对话化——这便是小说修辞的基本特点。”

中国读者通常习惯于搜寻小说中的故事情节,尽管我们对拉美作家的小说已不陌生,就是年轻一辈读者对胡安·鲁尔福、卡彭铁尔、阿斯图里亚斯、加西亚·马尔克斯等人也耳熟能详,然而我相信,在拿到这本“爆炸后”文学的代表作《冬天》时,有许多中国读者仍会感到茫然无措,仿佛突然置身在了一个陌生的言语和意象的丛林中。的确,马科斯先生的这部作品打破了传统小说旧有的诸多理念与模式,通篇表现出言语的狂欢的性质:一双鞋子走过万水千山,仿佛迷失在遥远的国度,还要走很长的路才能回家。一只悲痛的雪茄感受到教堂广场上的孤清,而此时的广场或阒寂无人,或人头攒动,但并无一人与这支悲痛的雪茄有什么瓜葛。黄昏已降临广场,无声的裂痕和疲沓的教堂分散了丁香花的残香,倦意袭来,而远在数千公里之外的马德里的冬天正穿过埃丽萨的两眼。我随意选取了小说第1部第4章的几个意象,作家以此来表现埃丽萨从阿根廷临近巴拉圭的小城科连特斯主教卡塞雷斯家出来,独自坐在广场的椅子上追忆在马德里度过的年轻岁月。作家对人物本身着墨不多,他仅仅选取了鞋子、雪茄以及与南美夏日相对的马德里的冬日这几个意象,便有效地烘托出人物内心的孤寂。说到埃丽萨怀念马德里旧日的生活,作者也避免从正面落墨,而是将之化作一个个意象:“那种微笑沙哑的寂静时刻中的生活像只苍白的风筝突如其来,那些东西过去了,却还像个秘密一样在模糊的双眼、灰烬和记忆中颤抖、停在那里”。人物的刻画,情节的演进,都融会成一个个充满诗意的意象。现实场景与历史素材相杂糅,过去与现在或并行或叠加,叙事段落与诗句直接拼接,小说视角任意在第一与第三人称之间跳跃,我你他、人与物之间的界限也变得模糊不清……读者所期待的故事在多层次、多角度的铺陈与叙事中破碎了。而这正是后现代叙事所追求的艺术效果。人们再也享受不到从前那种轻松、安适的阅读体验了。读者被逼入绝境,要么知难而退,要么放弃从前的经验,冒险进入文本所提供的这一开放的言语和意象的丛林。

如果要在《冬天》中找寻故事的主体框架,我们或许可以说,作者较完整地展开了科连特斯小城(影射阿松森)基罗加和萨纳布里亚两个家族的命运,而在这主体框架上又连接着几条副线,由此展开追溯民族国家的历史、被放逐者异乡漂泊的经历、年轻人的性爱及成长故事、军人政府的独裁统治及草菅人命等不同主题,广泛而深刻地描绘出巴拉圭的社会现实风貌。然而,作者在故事情节的发展中又向我们显示了一个多么宽广而丰富的语义世界啊。倘若要准确、完整地阐释这一杂多的语义世界,并进而探寻这一世界底层所蕴藏的丰富的意象,则需熟稔巴拉圭土地上一两个世纪以来重要的历史人物与事件,熟稔近现代以来西班牙语文学产生的所有重要文本;尤其不容忽视的是,论者还需对南美人种志、民族志、神话学乃至原住民图皮瓜拉尼人的土语、风俗等方面有诸多良好的学术素养,而这是我们在目前情况下远远不能胜任的。因之,我们仅就对文本的初步阅读所获得的主观感受,来谈些粗浅的不成熟的认识。

《冬天》开篇即讲述了一个卡拉伊人的悲剧性预言。在南美中、东部的图皮瓜拉尼人中间,卡拉伊人是个特殊的被西方殖民者称作异教徒和撒旦之手的属灵的群落,颇像许多北方民族中的萨满师,掌管世人与上天的交通。他们从一个部族漫游到另一个部族,向世人宣讲末世的预言:“世界是邪恶的”“大地是丑陋的”。人类应摆脱目前邪恶、丑陋的现状,复归于大洪水之前与天使共享的乐土。面对外来强势文化的冲击和挤压,这些上天的代言人的确说出了图皮瓜拉尼人和其他原住民内心的恐惧。印第安祖先遗留的生存法则和道德训诫已不足与外来文化相抗衡;卡拉伊人的预言宣告了太阳、月亮等文化神明所护佑的旧世界的消亡。他们相信,世界将被火和来自天国的一只巨大的美洲豹所毁灭。

事实上,卡拉伊人预言隐然构成了故事的基干,这一基干与科连特斯小城中两个家族的命运及全书的结局紧密相连,在结构上起到提纲挈领、收束全篇的功效。在此后的情节中,火与美洲豹的意象时隐时现:卡塞雷斯主教在给马塞林教父(其实是马塞林教父的孪生兄弟)做完终敷礼,顺便从机场接回罗伯托·阿苏亚加后,猛然发现落在车里的《圣经》中的一页已被美洲豹的犬牙撕碎了;象征军人残暴统治的古梅辛多·拉腊因准将谋财害命,在杀死基罗加夫妇后又纵火焚尸,企图掩盖自己的罪行;为了替阿尔贝托和贝罗尼卡兄妹复仇,英语教师阿苏亚加和埃丽萨导演了一出现代假面剧,戴美洲虎面具除掉了穷凶极恶的拉腊因准将;而在故事结尾处,冤屈致死的索莱达幻化成一只美洲虎,与开头卡拉伊人预言相呼应。

同时在语义层面上,卡拉伊人预言又与内容密切相关。我们不难发现,作者在叙事文本之外增添了一个形而上的探寻的声音,即作者以南美原住民的宇宙观构建了一个独特的话语体系:卡拉伊人找寻无恶之境的旅程象征了一个民族对文明传统的自新之路的坚定、执著的探寻,这既是玄学式的思辨,也是实际发生的寻根之旅。自15世纪末、16世纪初叶来,有数以万计的印第安人在不安与恐惧的驱使下离开自己的村庄,向着自由美好的无恶之境进发,“他们略带伤感而又无限的骄傲使他们确信自己的存在是精选的结果,并且迟早有一天,众神将使他们永生并与他们同在。瓜拉尼印第安人知道,世界末日来临之时便是他们的王国到来之日,而无恶之境才是他们真正的居所。”而这探寻的声音既来自作者本人,又是近代以来拉丁美洲人民悬而未决、亟待解决的具有重大现实意义的问题:正像数百年前从亚马孙河口出发的十万名旅人,他们仍在找寻自由、美丽的无恶之境。

与卡拉伊人预言相平行而居次要地位的还有一个来自旧大陆的巫术的话语体系,这就是作者在第1部第9章借萨里亚–基罗加的疯女人向我们展示的女巫作法的场景。在旧大陆两千年文明演进的过程中,基督教逐渐战胜了欧洲各民族原有的崇奉巫教的习俗及其各信仰分支,但并未将其彻底铲除干净,我们只要想一想瑞典小说家、剧作家奥古斯特·斯特林堡曾一度沉迷于炼金术、吸血鬼等神秘事物,以及发生于美国作家纳撒尼尔·霍桑祖父时代的那场骇人听闻的萨勒姆巫蛊案,便可从中略窥一斑。事实上,从19世纪初叶德国小说家E.T.A.霍夫曼的志怪小说《沙人》《谢拉皮翁兄弟》,到今天风靡全球的英国童书作家J.K.罗琳的魔幻系列《哈利·波特》,巫术、魔法的话语体系一直十分活跃,并给正统的写实主义创作平添许多曼妙、瑰丽的色彩。巫术这一话语体系虽在《冬天》所占篇幅不多,却也有声有色地勾画出活跃于民间的这一异教文明传统。此外,细心的读者一定会发现,女巫在疯女人房中焚烧硫磺的细节并非可有可无,它直接为后面的情节发展埋下了伏线,我们或许可以说这也是作者布局谋篇的一个小小的得意之笔。

历史与现实并置,多语、杂语在小说的诸多场景产生多声部的对话效果,构成了《冬天》的另一类蕴含丰富的语义层面。巴赫金指出:“长篇小说的主要主人公和他们的世界,不是封闭的,相互间并不是不闻不问的,而是以多种方式相互错综交织着。主人公们相互是了解的,相互交流自己的真理,相互争辩或是取得一致意见,相互进行对话(其中包括世界观的重要问题)。”1在分析陀思妥耶夫斯基如何撰写人物对话时,又说:“明显占优势的,是不同指向的双声语,尤其是形成内心对话关系的折射出来的他人话语,即暗辩体、带辩论色彩的自白体、隐蔽的对话体……纷繁的话语类型经常处于突然的交替之中,出乎意料地由讽拟体转为内心的辩论体,又由辩论体转为隐蔽对话体,再由隐蔽对话体转为仿格体(模仿普通生活中平稳安宁的格调),由这里重又转向讽拟体的讲述,最后归之于极度紧张的公开对话——这便是这些作品话语上波澜起伏的轨迹。”2而后现代的文艺理论又将小说的叙事手法大大向前推进了一步,我们可以看到,讽拟、并置、意识流等手法在《冬天》里运用得十分纯熟,从而愈加鲜明地表现出巴赫金所倡导的这种多重对话的艺术特色。我们随手可以举出几个这样的例证。如作品第1部第5章描写主教卡塞雷斯的不眠之夜,主教的意识不断在眼前闷热的房间,房间内各种杂物、装饰与半个世纪前那场战争之间变换。在巴拉圭历史上具有重要意义的查科战争与卡塞雷斯主教的现实场景并置,构成复调式的双声现象,神父既生活在现在,又生活在过去,现在与过去在人物身上重合或叠加。“不朽应如此夜,”神父的这句内心独白令人想起巴拉圭将领的战前动员:“不能死,我的孩子们,再坚持两小时大家一起为伊勒达格献身。”场景自然而然转换到当年的战场,神父与战士们每天在困惑茫然与思乡病中度过,他这个“红色的领袖”率领一支伤亡惨重、坚忍不拔、充满义愤的农民队伍一天天在战场上拼杀。“没有灯光,没有人说话,没有水。”然后笔锋一转,又回到现实的房间,“只有一个神父形单影只地在晨曦中的沉思。”而前一句的“没有水”又关联到那场战争,因为干渴是查科战争中的一个关键因素。神父继续待在自己的不见天日的角落里,同时又继续生活在过去:战后,他把自己沉埋于卢梭、易卜生、圣奥古斯丁、拉腊的著作中,而他的思绪又不断回到战场上,他布道的主题“从戒指到扳机,从破旧的临时制服到山羊,从斑马到眼镜蛇”。他既未忘却那场战争,也未真正脱离自己的人民,一句话,他仍与自己的同胞一同走在国家重建与民族重生的道路上。

另一个显著的例子在第1部第10章,作品描写主人公埃丽萨·林奇在巴黎图书馆查阅资料,主人公与巴拉圭历史上那位埃丽萨·林奇夫人同名同姓,从而构成典型的历史与现实重合的双声现象。埃丽萨走进图书馆,借了一盘加缪描写阿尔及利亚的磁带,由此关联到19世纪巴黎那位风流美艳的爱尔兰女子,历史上的埃丽萨·林奇夫人也曾到访过阿尔及利亚。而另一盘意大利作曲家维瓦尔第《四季》的磁带,又将人物的心境引向中世纪的真爱、启蒙时代的阴暗世纪(光明世纪的反语)和长眠于巴拉圭或爱尔兰的农民。真爱是中世纪的术语;光明世纪一般指启蒙运动所倡导的理性主义,认为理性是引导人类走出蒙昧时代的指针,而作者特意用了阴暗世纪这个反语,强调那场启蒙运动并未如其所愿地将人类引向光明。然后,埃丽萨透过窗子看到广场上的三色旗,而法国的三色旗在此又使埃丽萨联想到巴拉圭的三色旗,三国同盟战争期间弗朗西斯科·索拉诺·洛佩兹牺牲在三色旗下,以及埃丽萨·林奇夫人遭到放逐、回到法国的情形。过去与现实在人物的视阈和内心重合在了一起。恰好历史上的那位林奇夫人回到法国后,亦曾在巴黎的一所图书馆中分辨法国和巴拉圭两国国旗,人物似乎具有了现实和历史双重身份,这是作者成功运用巴赫金的时空体手法而产生的独特的艺术效果。

紧接着埃丽萨(现实的和历史的两位埃丽萨·林奇夫人)两眼充满泪水,默默咀嚼命运加之于她和她的人民的深重苦难,她用顽强不屈的静默来对抗遭放逐的命运,用海明威笔下那位打不败的老渔夫的勇气对抗孤独与苦闷,而英雄主义便是要在酷刑折磨和铁石心肠中求生。这就是拉丁美洲独特的历史与现实加诸巴拉圭人民的命运,他们必须学会在血腥的专制下求生的本领。我们知道,作者本人亦曾在独裁者阿尔弗雷德·斯特罗斯纳统治期间遭到十余年的放逐,此处,作者的话语与人物(两位林奇夫人)的内心独白已融合为一,构成典型的多声部对话。“语言的整个生命,不论是在哪一个运用领域里(日常生活、公事交往、科学、文艺等等),无不渗透着对话关系。”1由此看来,作者深谙巴赫金的对话理论,作品情节的每一处发展无不渗透着作者艰辛的劳动,从而使叙事文本包含了多重社会、政治、文化和历史的声音,众声杂沓,有效烘托出拉美文学“爆炸”时期及“爆炸后”所面临的现实处境,以及一般公众对政治、司法的普遍的不满和充满暴力的社会的猛烈抨击。

互文手法的大量使用构成《冬天》的第三个、或许也是最重要的语义层面。中国古代的诗文写作也讲互文,但那是在一句或一篇之内参互成文、互文见义,是传统意义上的简单的修辞手法,与后现代语境下的互文性不可同日而语。当代叙事艺术中所讲的互文强调文本对文学传统的包容性和可拓展性,从而达到作品与外部文本之间的对话关系。马科斯在文本中娴熟地驱策各种语体的外部文本,旧典、新典信手拈来,都拼搭得天衣无缝,表现出深厚而良好的学术素养和艺术功力。在中国的读者眼中,显而易见,互文既是这部长篇作品有别于此前接触到的许多西方小说的最大特点,也是在阅读中遇到的最大难点。当然,这也是《冬天》有别于拉美“爆炸”时期的许多作品,而成为“爆炸后”文学的典范之作的关键所在。

上文已经谈到,有关卡拉伊人的预言追本溯源,涉及早期欧洲旅行家、传教士在南美探险、殖民的历史,从而与许多有关原住民语言、巫教、文化的外部文本发生联系。罗伯托·阿苏亚加一边在俄克拉荷马州的研修班上为学生授课,一边与各文本中关于卡拉伊人的记述相辩难,指明卡拉伊人既非西方人所误解的撒旦之手,也非一般北方民族中祭司兼医师的萨满师,而是一个独特的通灵的群体:卡拉伊人坚称他们是母亲与神灵交合的产物,他们唯一的职责便是宣布那个世界本恶的预言,从而引领人们走上找寻无恶之境的道路。多亏该书评点者特雷西·K.刘易斯精心考索,一一指明该预言与所流传文本的相关或相异,我们才得以从注文和附录中按图索骥,寻绎文本与其他各家著述之间的对话关系,并进而引起我们对文本所描绘的巴拉圭的文明传统及其历史进程产生更大的兴趣。

如果稍稍作些梳理,我们还可找出其他一些与情节发展密切相关的互文,如文本第2部第3章写到阿苏亚加与卡塞雷斯主教讨论学校准备上演尤金·奥尼尔的名剧《悲悼》;第11章贝罗尼卡向阿苏亚加讨教为了制造“不在犯罪现场”的证据,是否可能在演出中利用面具的遮掩调换身份,离开剧场,完成杀死作恶多端的拉腊因准将的任务。这一剧目关联到古希腊悲剧作家埃斯库罗斯创作的俄瑞斯特斯三部曲,从而达成全书反抗军人暴政的主题,并使这一复仇故事笼罩在强烈的悲剧气氛中:希腊联军统帅迈锡尼国王阿伽门农远征归来,死于妻子克吕泰涅斯特拉和奸夫埃吉斯托斯之手,后其子俄瑞斯特斯与姐姐厄勒克特拉联手为父报仇,杀死了母亲和奸夫;《冬天》有意戏仿古希腊的这一悲剧,预示了在强大的统治者阶层面前,阿尔贝托与贝罗尼卡、索莱达三个年轻人明显处于劣势,他们的复仇计划中将付出惨重的代价。年轻的阿尔贝托(复仇的主角,与古希腊的那位复仇英雄俄瑞斯特斯构成对位关系)复仇不成,反遭拉腊因残酷杀害。贝罗尼卡和索莱达双双被投入监狱,受尽非人凌辱与折磨。贝罗尼卡虽因其祖父亚利杭德里诺上校为民族英雄而最终逃出魔掌,但在她走出监狱之前,那位英雄的祖父已因贝罗尼卡的入狱心脏病发作,一命归阴。索莱达尽管也有一位身为世界银行总裁的舅父甘特多方奔走,又有父亲生前的一位好友、正直的军人冈萨雷斯将军的倾力相救,而最终交到母亲阿马波拉手里的竟是一具已被严密封闭的尸棺,官方给出的死亡原因是“体内大出血”,而尸棺是绝不允许打开的。这位出身平民的女大学生、天才的青年女诗人死后幻化成美洲虎,与小说开场的卡拉伊人预言相呼应,最终完成文本所预设的充分显示作者大胆、瑰丽想象的悲剧结局。

除此而外,文本还在更广泛的意义上随时引用前人及同时代作者的诗文、著作,尤其大量引用作者自己的诗文。引文有时不经意间就出现在了词语或句子中,有时则以变体的形式隐藏在情节或意象中,手法多样,色彩纷呈,使我们深切地感受到《冬天》是牢牢植根于西班牙语文学传统和南美这片多种族多文明共生、共荣的泥土中的,它的语义世界既涵盖了巴拉圭近代以来的历史变迁,又以星空、大海般的广度与深度探寻着一个民族的发展与未来。

从以上粗浅的和不甚成熟的分析,我们可以看到,《冬天》的语义世界如此纷纭、复杂,一时很难理清头绪;或者换句话说,《冬天》对于大众所熟悉的阅读作出了与传统完全不同的阐释:文本仅仅为读者提供一个开放的对话空间,它要求读者不断增益自己在文本所涉及的诸多话语方面的修养,并引导读者一同参与巴拉圭人民对无恶之境的探寻。中国汉代的儒学大师董仲舒在《春秋繁露·精华》中有言:“《诗》无达诂,《易》无达占,《春秋》无达辞。”是的,我们相信,《冬天》的文本虽无二致,而每一位读者则各取所需,并在作品所展示的这一语义世界中感受到不同于以往的品鉴、吟赏的乐趣。

最后,让我们诵读文本第三卷所引作者《诗与歌》中的一首诗《致女公民》,一同体验马科斯先生在创作《冬天》时内心所怀有的那种激越、深沉的爱国之情,并以此来结束这篇不甚成熟的解读:

你已经看到了,女士朋友,祖国已处于烈火之中。请把你的目光和无水的坛子、磨钝的犁杖和额头的汗珠传给我们。烈火中的女居民,双手透明的女人。你们的儿子留在了战场上。你们的眼睛里有月亮和未落下的眼泪。我们多么希望一个新时代的闪光的子宫称为你的躯体。痛苦的女公民,沉默的女公民。你还要继续佝偻着身躯、走在漫长的流浪之路上。你不要忘记,我们歌唱,为的是让你不要忘记从倒下的英雄手里把旗帜带走。请你记住,我的女士朋友,战争胜利了,我们都是流血的胜利者。请听我们讲,姐妹,种子是可繁殖的,因为我们都在地下等待着。

2015年7月于北京

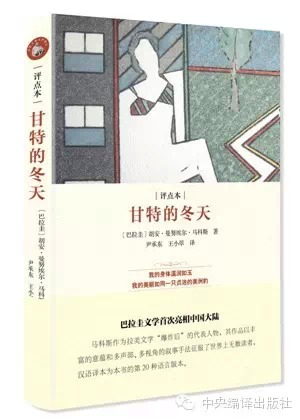

《甘特的冬天》

书号:978-7-5117-2646-9

书名:甘特的冬天(校点本)

丛书名:西班牙语文学译丛

作者:〔巴拉圭〕胡安·曼努埃尔·马科斯

译者:尹承东王小翠

出版社:中央编译出版社

定价:35.00元

凤凰文化官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128